28/07/2005

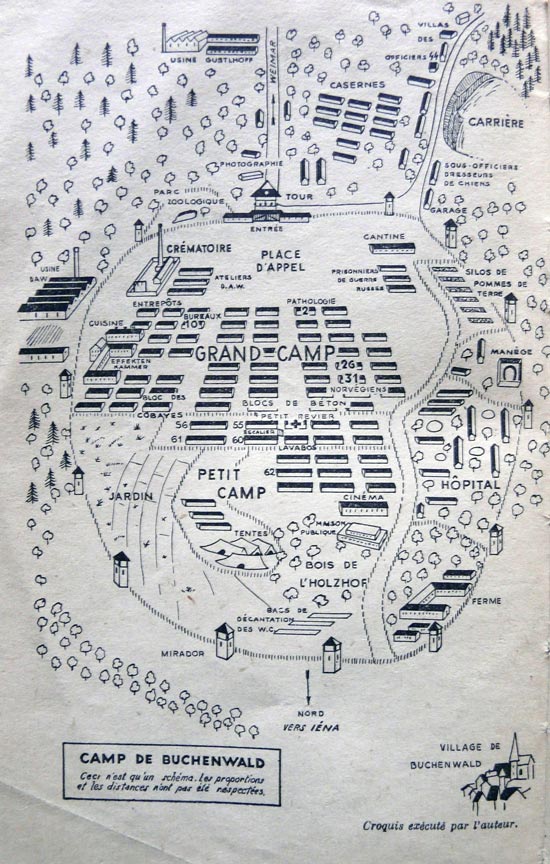

L’insurrection de Buchenwald

De 1933 à 1939, un million d’Allemands ont été appréhendés et 275.000 condamnés pour activité antifasciste à 600.000 années de prison ; il y avait en permanence entre 150 et 300.000 Allemands dans les camps de concentration — sans compter les Allemands détenus pour motifs racistes. En 1939 par exemple, il y avait 112.000 personnes en prison après une condamnation politique, 27.000 « politiques » en attente de jugement, et 160.000 autres enfermés sans jugement dans les camps de concentration. Avec la guerre, le nombre des détenus allaient augmenter encore : Résistants, familles de résistants, travailleurs déportés indisciplinés, otages, allaient rejoindre les camps de concentration.

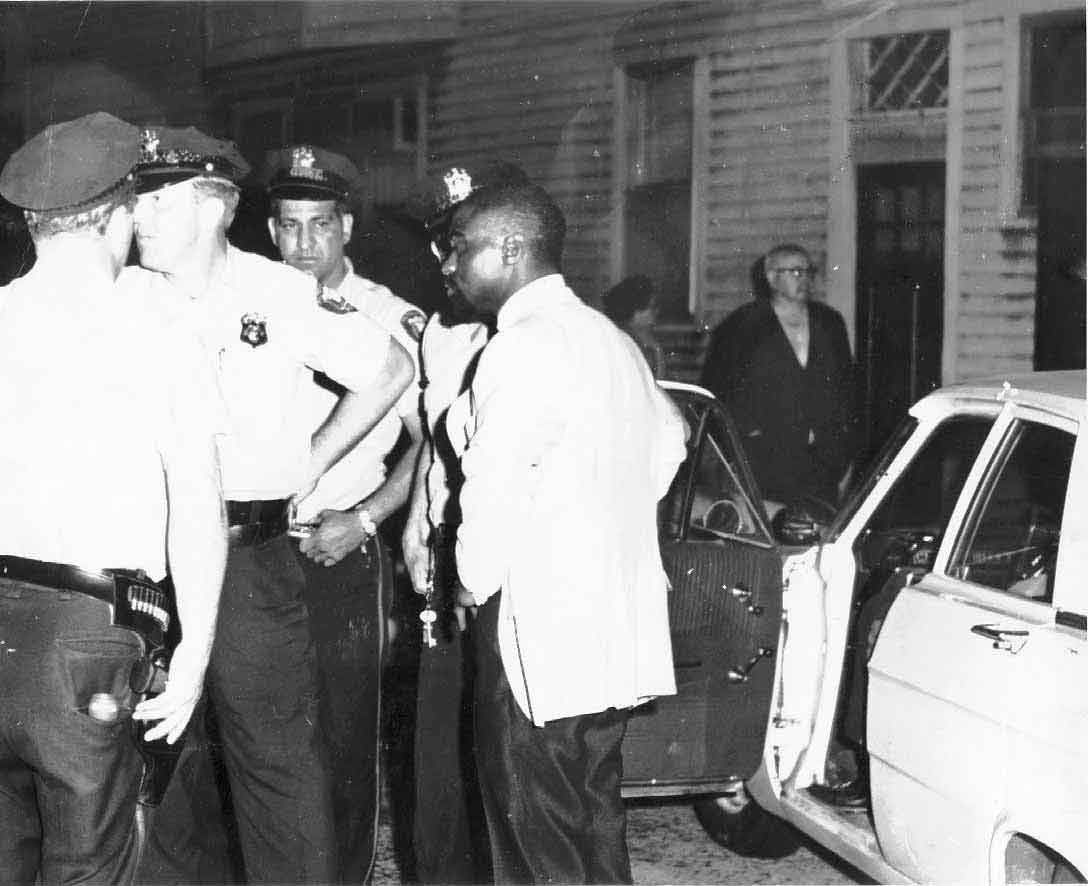

La torture des prisonniers politiques à Buchenwald

Dans les camps de concentration et d’extermination, les SS employaient un grand nombre de détenus comme auxiliaires : chefs de chambrée, employés de bureau, chefs d’équipe dans les ateliers, personnel d’entretien, etc. Occuper une de ces places augmentait considérablement les chances d’échapper à la mort. C’est d’abord aux prisonniers allemands de droit commun que les SS confièrent ces postes, mais leurs vols et leurs trafics perturbaient l’ordre des camps. Les militants communistes noyautèrent peu à peu l’administration des camps. Ils parvinrent, grâce à une utilisation centralisée et rationnelle des possibilités ainsi offertes, à donner aux SS l’apparence d’une « bonne administration » tout en développant un vaste réseau de solidarité et de lutte. Partout où ils purent infiltrer l’appareil des camps, la condition des déportés s’améliora, tandis que les droits communs volaient la nourriture des détenus et que les organisations chauvines polonaises et ukrainiennes rivalisaient avec les SS dans la persécution des Juifs et des Russes.

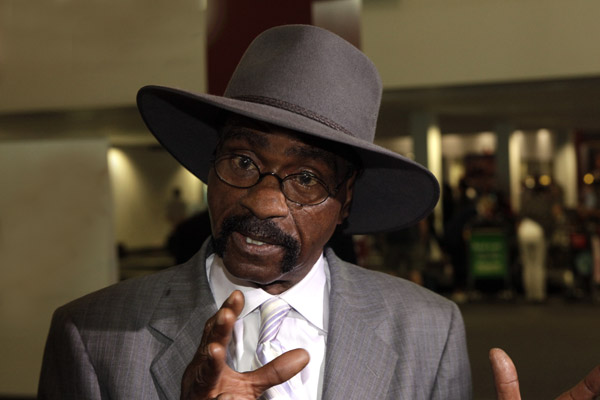

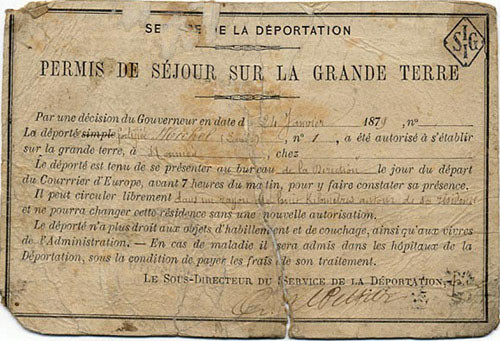

Quelques un des 60.000 déportés tués à Buchenwald

Les communistes allemands constituèrent dans tous les camps une organisation clandestine, mais c’est à Buchenwald, près de Weimar, qu’elle fut la plus développée et la plus efficace. Buchenwald était l’un des plus grands camps de concentration sur le territoire de l’Allemagne. 239.000 personnes y ont été détenues à partir de 1937. 56.000 prisonniers de 18 nationalités y ont trouvé la mort.

Quelques un des 60.000 déportés tués à Buchenwald

Au printemps 1942, l’organisation clandestine avait pris le contrôle de presque toutes les fonctions « civiles » du camp. Elle sauva la vie de nombreux condamnés à mort. Un des procédés consistait à échanger l’identité du condamné avec celle d’un détenu ordinaire qui venait de mourir : on enlevait au détenu condamné le morceau de peau tatoué de son numéro et on lui retatouait le numéro du détenu décédé. Un autre procédé consistait à déclarer le condamné atteint du typhus et à l’affecter dans les locaux de quarantaine où les SS n’osaient pénétrer. L’organisation de Buchenwald réussit à monter le système médical équipé de matériel volé aux SS ; elle assurera la solidarité alimentaire envers les malades et les prisonniers de guerre soviétiques privés de nourriture, mit au point un service d’information alimenté par une radio clandestine.

Elle fut à l’origine de la création d’un Comité international (ILK) en aidant à la constitution d’une organisation clandestine par nationalité (onze organisations nationales furent finalement membres de l’ILK). Elle obtint de remarquable succès dans le sabotage la production de guerre dans les usines employant la main d’œuvre déportée. A Dora (qui dépendait de Buchenwald et où on produisait les fusées « V 2 »), 80% de la production étaient mis au rebut ; à l’usine Gustloff, la production chuta de 55.000 fusils à quelques milliers avec le début du travail concentrationnaire, et les trois quarts de la production fut par la suite renvoyés par la Wehrmacht comme inutilisables. Il était prévu de produire 10.000 pistolets par mois, mais la production resta « à l’essai » pendant deux ans, et dans l’intervalle, une quantité incroyable de matières premières et d’énergie avait été délibérément gaspillée.

L’organisation clandestine constitua une branche militaire, l’Organisation Militaire Internationale (IMO), dans la perspective d’une insurrection armée. Le service « armement », dirigé par Franz Bera, avait réunis et caché 91 fusils avec 2500 cartouches, une mitrailleuse avec 2000 cartouches, vingt armes de poing, 200 cocktails molotov, des grenades artisanales, des couteaux, des cisailles, etc. Certaines armes avaient été construite au camp à partir de pièces volées une à une dans les usines d’armement. Pour protéger le secret de toute cette activité, elle développa au plus haut point l’espionnage des autorités SS et liquida discrètement de nombreux mouchards.

Les armes de l’organisation clandestine de Buchenwald

Aux derniers jours du camp, l’organisation de Buchenwald parvint à empêcher le départ de 21.000 de détenus dans les « marches de la mort ». Le 11 avril 1945, à 11 heures du matin, les troupes américaines approchent (on entend le grondement de la canonnade) et les unités SS des casernes jouxtant le camp reçoivent l’ordre d’évacuation. Le massacre de tous les prisonniers restant est à craindre et, dans le même moment, la désorganisation de la garnison est à son comble. Le moment est choisi par l’IMO pour déclencher l’insurrection armée. Chaque groupe national reçoit ses instructions et ses armes. Les miradors et les bâtiments clés sont pris d’assaut.

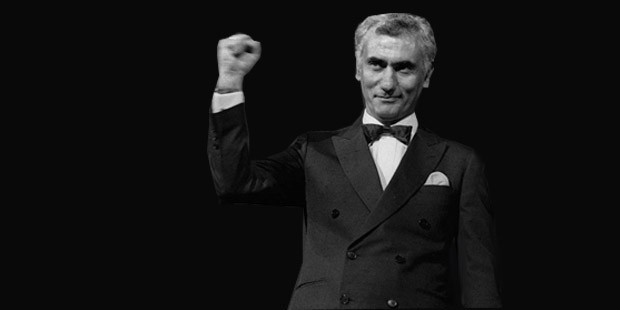

Voici le témoignage de Pierre Durand, un des combattant français :

« Au pas de course, Henri Guilbert revient de l’état-major international. Le signal est donné : on passe à l’attaque ! Le colonel Manhès et Marcel Paul transmettent leurs directives : « Ordre est donné au commandant de la compagnie de choc de se rendre au Block 50 accompagné de dix hommes pour prendre livraison des armes destinées aux unités françaises. » Dans une course effrénée, nous descendons les rues du camp pour aboutir rapidement au lieu indiqué. Un camarade allemand nous indique du doigt notre destination. Nous pénétrons dans une immense cave remplie de charbon. Deux détenus allemands, munis de pelles, avec une énergie rageuse, écartent le charbon et dégagent le mur du fond, Puis à l’aide de gros marteaux, sur toute la longueur du mur, font voler en éclats une mince cloison derrière laquelle nous découvrons un petit arsenal : fusils, revolvers, munitions, grenades. Rapidement nous sont remises les armes destinées aux forces françaises. Quelques minutes plus tard, nos quatre compagnies reçoivent leur contingent d’armes. Le colonel Manhès, Marcel Paul me transmettent les ordres. Notre unité rejoint rapidement le secteur indiqué et dix minutes plus tard les 120 hommes de la compagnie de choc, fusils et grenades en main, montent au pas de course à cette immense place d’appel… La compagnie de choc atteint son objectif : la porte, le Bunker, les locaux administratifs sont investis. Les SS surpris, en proie à la panique, décampent à toute vitesse.»

L’insurrection de Buchenwald Boris Taslitzky

A 14H30, les 850 combattants de l’IMO ont libéré le camp dans un bref mais violent combat contre des SS démoralisés et rapidement débandés. 150 gardes SS avaient été capturés, 1.500 fusils, 180 lances-fusée antichar « Panzerfaust » et 20 mitrailleuses récupérés.

A 16H les premiers soldats américains entrent dans le camp. Le premier officier allié à pénétrer à Buchenwald témoigne : « Nous entrons dans le camp : aucune trace de combat ; il n’y a pratiquement aucune résistance des S.S. (…) Ça et là, dans le camps, nous apercevons certains hommes qui ont perdu déjà l’aspect de déportés politiques. Ils portent des grenades accrochées à la ceinture, des fusils, des Panzerfaust ; ils donnent l’impression de vouloir constituer une force révolutionnaire dans le camp. »

L’insurrection de Buchenwald

Une semaine plus tard, le 19 avril 1945, les déportés rassemblés sur la place d’appel prêtèrent le serment suivant:

« Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd’hui pour honorer les 51.000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les Kommandos extérieurs par les brutes nazies et leurs complices. 51.000 des nôtres ont été fusil lés, pendus, écrasés, frappés à mort, étouffés, noyés, empoisonnés et tués par piqûres. 51.000 pères, frères, fils sont morts d’une mort pleine de souffrances, parce qu’ils ont lutté contre le régime des assassins fascistes. 51.000 mères, épouses et des centaines de milliers d’enfants accusent. Nous, qui sommes restés en vie et qui sommes des témoins de la brutalité nazie, avons gardé avec une rage impuissante la mort de nos camarades. Si quelque chose nous a aidés à survivre, c’était l’idée que le jour de la justice arriverait.

AUJOURD’HUI NOUS SOMMES LIBRES

Nous remercions les armées alliées, les Américains, les Anglais, les Soviétiques, et toutes les armées de libération qui luttent pour la paix et la vie du monde entier. Nous rendons hommage au grand ami des antifascistes de tous les pays, à l’organisateur et initiateur de la lutte pour un monde nouveau, que F.D. Roosevelt [qui venait de mourir]. Honneur à son souvenir. Nous ; ceux de Buchenwald, Russes, Français, Polonais, Tchécoslovaques et Allemands, Espagnols, Italiens et Autrichiens, Belges et Hollandais, Luxembourgeois, Roumains, Yougoslaves et Hongrois, nous avons lutté en commun contre les SS, contre les criminels nazis, pour notre libération.

Une pensée nous anime

NOTRE CAUSE EST JUSTE, LA VICTOIRE SERA NOTRE.

Nous avons mené en beaucoup de langues la même lutte dure et impitoyable. Cette lutte exigeait beaucoup de victimes et elle n’est pas encore terminée. Les drapeaux flottent encore et les assassins de nos camarades sont encore en vie. Nos tortionnaires sadiques sont encore en liberté. C’est pour ça que nous jurons, sur ces lieux de crimes fascistes, devant le monde entier, que nous abandonnerons seulement la lutte quand le dernier des responsables sera condamné devant le tribunal de toutes les nations : L’écrasement définitif du nazisme est notre tâche.

NOTRE IDEAL EST LA CONSTRUCTION D’UN MONDE NOUVEAU DANS LA PAIX ET LA LIBERTE.

Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte. »

Dossier(s): Archives Culture antirep

Solidarité révolutionnaire avec la résistance contre l’impérialisme et le sionisme !

Solidarité révolutionnaire avec la résistance contre l’impérialisme et le sionisme ! Campagne à propos des photos dans les manifestations

Campagne à propos des photos dans les manifestations Campagnes de soutien médical aux combattant·es du Rojava

Campagnes de soutien médical aux combattant·es du Rojava