28/07/2005

Le massacre des communistes indonésiens

Le leader de l’Indonésie indépendante est Sukarno, dont le nationalisme unitaire, vantant la tolérance religieuse, a un caractère anti-impérialiste. Dans un État constitué de six grandes religions, 300 dialectes, 17.000 îles et 100 millions d’habitants, Sukarno se posait comme l’arbitre entre les forces sociales et politiques antagonistes. Sa politique du front national consiste en une direction par le Parti national indonésien d’un mouvement unitaire avec d’un côté les groupements religieux conservateurs, de l’autre les communistes.

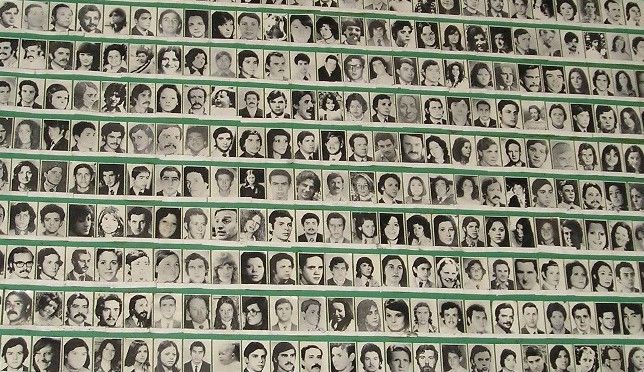

Le Parti communiste indonésien, le PKI, voulait constituer un « front populaire national » en vue de fonder une nation indépendante de l’impérialisme, démocratique et sociale qui constituerait une étape vers le socialisme. Ce qui était pour Sukarno un but était pour le PKI une étape. Le PKI avait obtenu 16% des voix aux élections de 1955 mais il ne cessa de progresser et, en 1965, le PKI comptait 3,5 millions d’adhérents. Ses organisations de masse rassemblaient plus de 20 millions de sympathisants, soit un cinquième de la population indonésienne en 1965. C’était le troisième parti communiste du monde.

Puissant chez les travailleurs du pétrole, du caoutchouc ainsi que chez les petits paysans de Java et Sumatra, le PKI visait une réforme agraire pour les paysans (ce qui lui valait l’hostilité des propriétaires fonciers dirigeants les communautés musulmanes) et la nationalisation des ressources nationales. Après la victoire de Mao en Chine et le développement de la lutte de libération au Vietnam, la montée du communisme indonésien inquiétait l’impérialisme américain, craignant tant une radicalisation anti-impérialiste de Sukarno qu’une révolution communiste. Dans un premier temps, les Etats-unis vont apporter un soutien à tous les opposants de Sukarno en finançant le Parti socialiste (PSI), très anti-communiste, et le parti islamiste Masyumi. En 1958, une rébellion armée à Sumatra, riche en pétrole, sans base populaire, appuyé par les États-Unis et par les partis socialiste et islamiste est défait en quelques mois par l’armée indonésienne. Les Etats-Unis changent de stratégie et se tournent vers les militaires indonésiens en encourageant la faction anti-Sukarno et pro-impérialiste, conduite par le général Suharto, lui-même formé par les Etats-unis, face à la faction dominante « centriste », dirigé par Yani.

Les Etats-Unis contribuent à former les officiers indonésiens à la guerre « contre-insurrectionnelle » qui, eux-mêmes formeront les embryons de milices qui seront au cœur de la terreur de 1965. Car l’essentiel des massacres reviendra aux milices des partis religieux Nahdaltul Ulama (avec sa branche de jeunesse ANSOR) et Muhammadiyah, deux organisations islamistes de masse, ancrés dans les communautés rurales, appelant à un djihad anti-communiste. Les sympathisants communistes étaient souvent eux-mêmes musulmans. L’antagonisme de 1965 s’est structuré entre santri, musulmans fondamentalistes, proches des propriétaires terriens, colonne vertébrale des milices ; et abangan, forme religieuse syncrétique de l’islam, tolérante, ancrée dans les masses rurales sympathisantes du PKI.

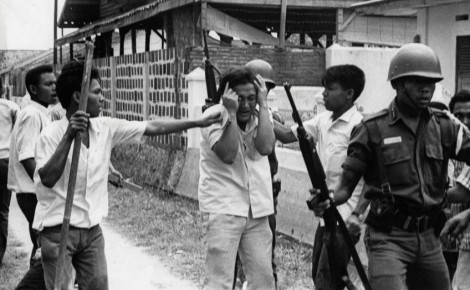

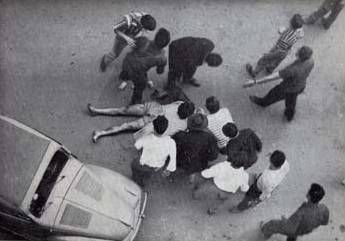

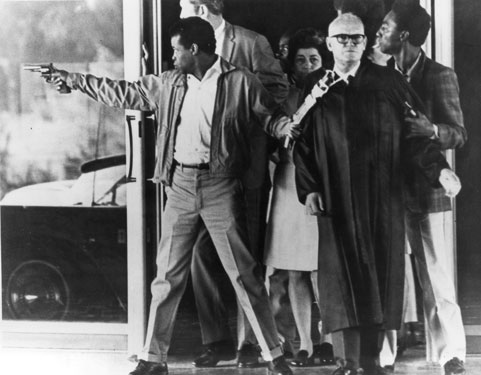

Le prétexte au massacre survient le 30 septembre 1965 : un coup de force d’officiers qui proclame un gouvernement révolutionnaire après avoir exécuté six membres de la faction « centriste » de l’armée, dont le général Yani. Le général Suharto prend le contrôle de Djakarta, au nom du maintien du régime de Sukarno. En attribuant le putsch aux communistes, il déclenche le massacre. Ce sera à peu près le même schéma partout : encouragements venant des militaires, intervention et soutien logistique là où le PKI est puissant . L’intervention des para commandos, proches de Suharto, permettra le massacre sans risque des communistes. Venant de Jakarta “pacifié”, ils inaugurent le 19 octobre à Semarang un scénario qui se répétera le 21 à Magelang, le 22 à Solo, le 23 à Wonosobo : démonstration de force puis, sous leur protection, déclenchement de la chasse aux communistes par les milices ; on tue, on brûle sièges d’organisations comme demeures particulières; les survivants, qui fuient vers les campagnes, y sont pourchassés par les milices locales. C’est ainsi que, vers la mi-novembre, le secrétaire-général du PKI, Aidit, est capturé près de Solo, puis “confessé” et sommairement exécuté.

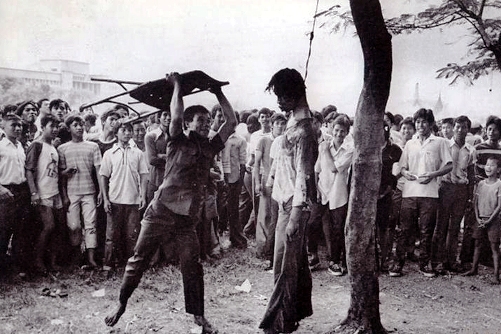

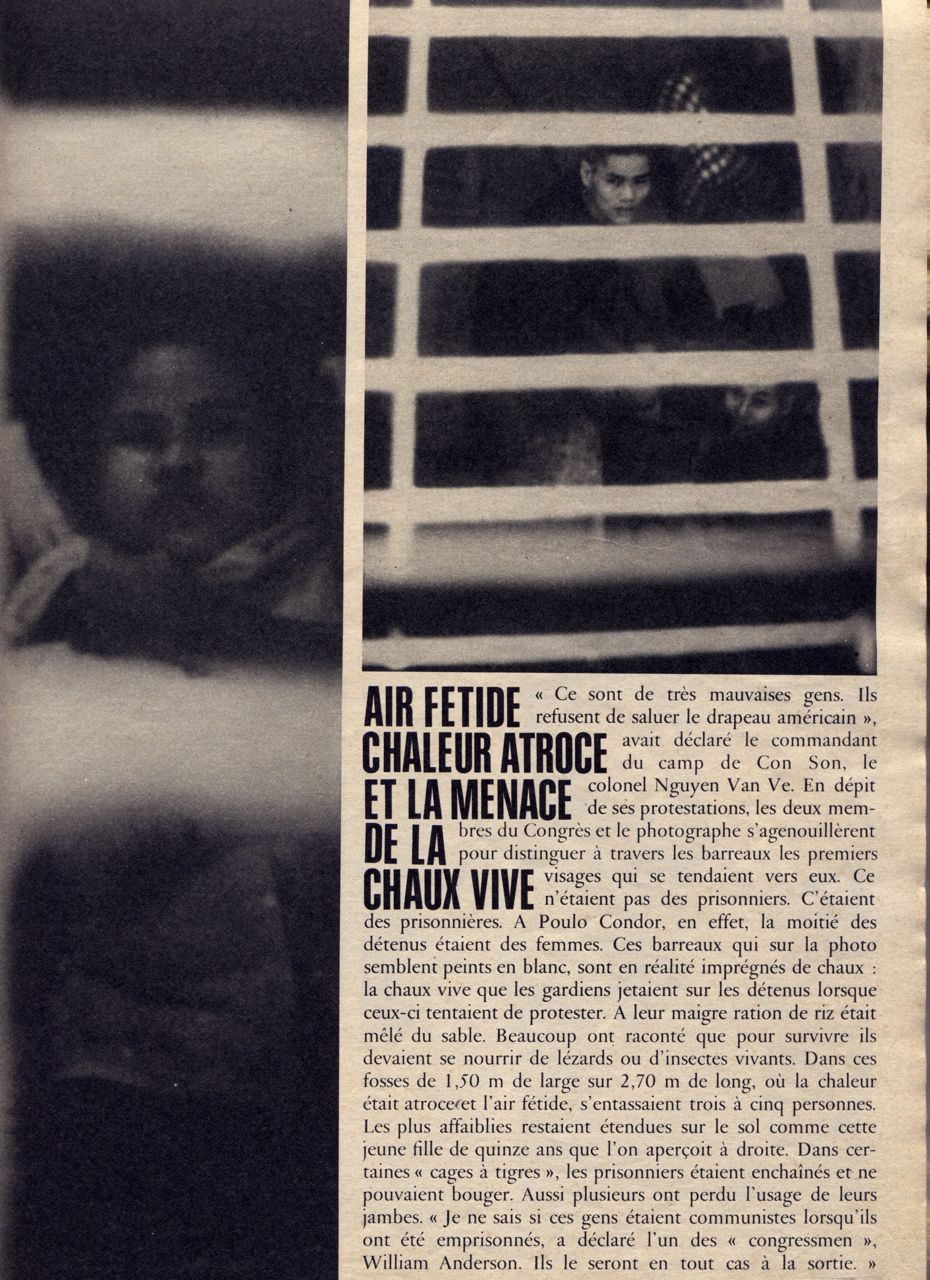

Le massacre s’étend à Java-Est : c’est dans cette province, la plus peuplée d’Indonésie, que les morts vont être les plus nombreux; c’est là qu’on décrit des rivières rouges de sang, et ces corps échoués que, chaque matin, le riverain rejette dans le courant. Puis la frénésie d’assassinats se porte sur Bali. La phase la plus aiguë dure un bon mois; à Java, à partir de la mi-novembre; dans certaines zones, jusqu’au tiers des hommes adultes ont semble-t-il été tué.

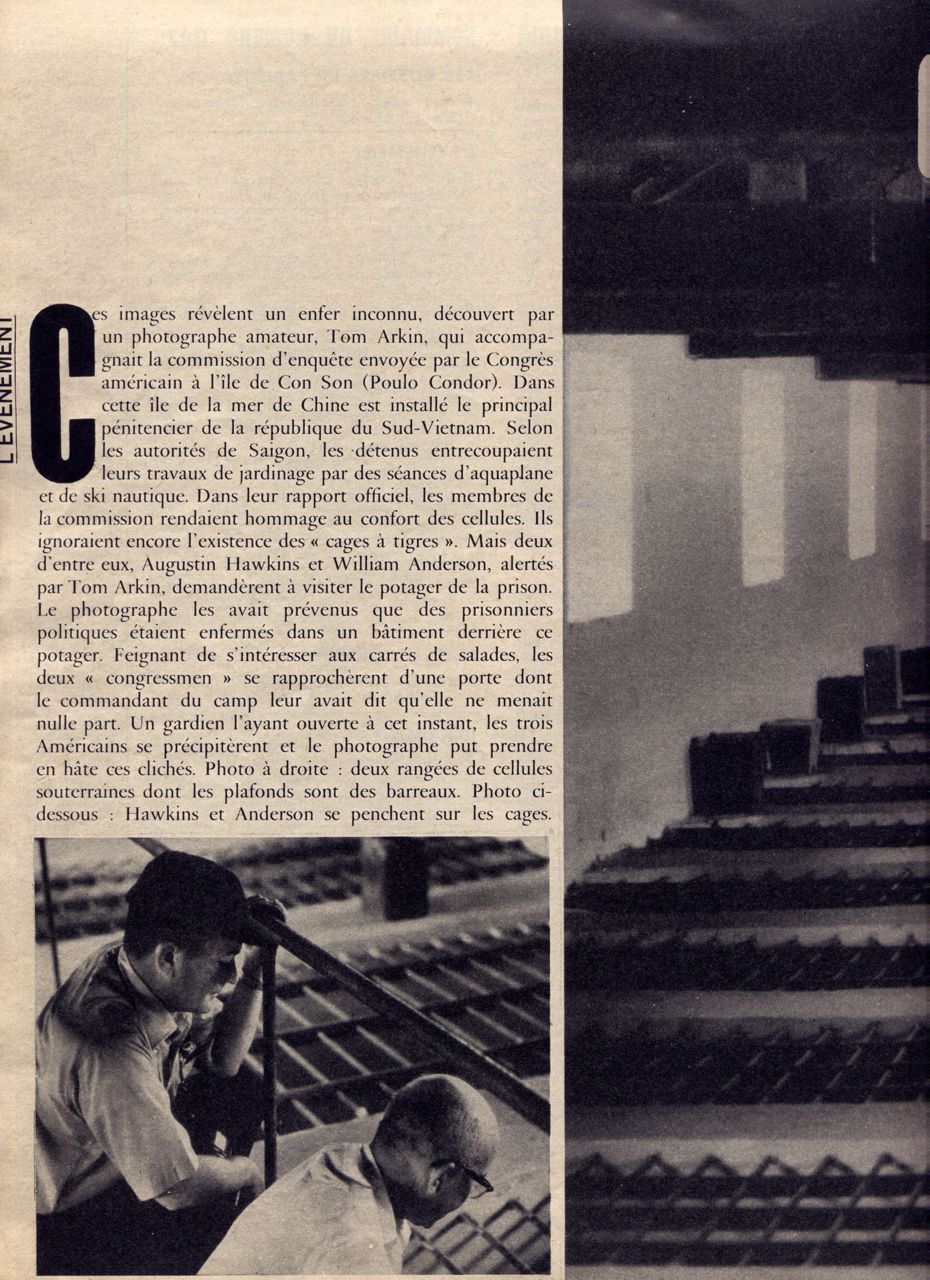

Entre 500.000 et trois millions de communistes, de sympathisants communistes, de personnes suspectées de l’être, ou d’appartenir à des groupes sociaux jugés favorables aux communistes (athées, descendants de l’immigration chinoise ou indienne, etc.) sont assassinés par balle, baïonnette ou décapitation. Un autre million de communistes et de sympathisants furent emprisonnées ou astreintes à des travaux forcés dans les plantations, les mines et les chantiers de construction, cependant que leurs femmes furent violées puis contraintes par milliers à la prostitution, ce que reconnaît le rapport de 2012 de la Commission indonésienne des droits de l’Homme.

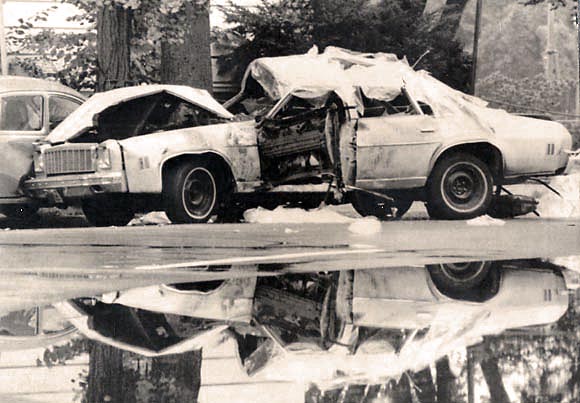

Pour les USA, le succès de la liquidation du mouvement révolutionnaire en Indonésienne fut une source d’inspiration pour l’opération Phoenix au Viet-Nam et les coups d’Etat latino-américains, et au mois d’octobre 1965 la presse occidentale jubile: « The West’s best new for years in Asia » », la meilleure nouvelle d’Asie pour le camp occidental depuis des années selon le Times Magasine.

Après le massacre, Suharto évince Sukarno et se fait élire président de la République en 1967. Dans ses 32 années de règne, les répressions sanglantes furent sa marque de fabrique, comme à Timor oriental et en Papouasie occidentale (300.000 morts). Suharto, comme Pinochet au Chili, fut prompt à mettre en place les recettes néo-libérales : austérité budgétaire, suppression des aides sociales (remplacées par la charité islamique), privatisations et fiscalité attractive pour les entreprises. Malgré la manne pétrolière et trois décennies de croissance économique, l’Indonésie compte encore 120 millions de pauvres, la moitié de la population vivant avec moins de 2 $ par jour, selon les chiffres de la Banque mondiale, 200 millions vivant avec moins de 4 $ par jour.

En 1982, un film hollywoodien, L’année de tous les dangers, prit les événements de 1965 comme toile de fonds. En 2012, un remarquable documentaire, The Act of Killing, met en scène les anciens génocidaires, comblés d »honneurs par le régime, et n’hésitant pas à se vanter de leurs crimes:

Dossier(s): Archives Culture antirep Tags: Indonésie

Solidarité révolutionnaire avec la résistance contre l’impérialisme et le sionisme !

Solidarité révolutionnaire avec la résistance contre l’impérialisme et le sionisme ! Campagne à propos des photos dans les manifestations

Campagne à propos des photos dans les manifestations Campagnes de soutien médical aux combattant·es du Rojava

Campagnes de soutien médical aux combattant·es du Rojava