Le 4 juillet, une série d’articles, basés sur un rapport de l’OCAM divulgué à la presse, évoquaient la « radicalisation » du mouvement climat et une présence croissante des forces et thématiques de « l’extrême-gauche » dans le mouvement écologiste, se traduisant notament dans l’augmentations des sabotages pratiqués dans le cadre de Code Rouge. Ce rapport de l’OCAM et l’OCAM lui-même illustrent non seulement un changement dans la stratégie contre-révolutionnaire du pouvoir en Belgique, mais un changement général dans les modalités de l’exercice du pouvoir. Cette analyse traite de cette évolution pour mieux y réagir.

Dans une société de classe, une technique, une structure, ou une expertise ne sont jamais neutres. Le seul fait que des moyens ont été dégagés pour leur fondation et leur fonctionnement, indique qu’elles répondent à un besoin – soit pour la perpétuation des rapports sociaux, soit pour leur contestation. Ces techniques, structures et expertises peuvent être traversées de contradictions, comme la société elle-même, mais il est généralement aisé de voir qui elles servent.

La bourgeoisie a toujours eu la prétention à l’universalité :

-

L’enracinement et le développement de son système sont devenus « le Progrès »,

-

Les formes politiques de son pouvoir sont affichées comme le pouvoir de tous et de toutes (de tous les compatriotes dans le fascisme, de tous les citoyen·ne·s dans la démocratie, etc.),

-

Son appareil scientifique et ses productions (des cours de sociologie aux centrales nucléaires) sont présentées comme « la Science ».

Et cela à tel point qu’elle arrive à dégoûter de plus en plus de personnes de ces notions, invoquées pour justifier des décisions politiques hostiles aux intérêts populaires.

La gouvernance technocratique, la mise en avant des « expert·e·s », que nous avons vu à l’œuvre dans la crise du COVID, en offre un bel exemple. Parce que l’orientation avait été définie à l’aide d’épidémologistes, elle était présentée sinon comme la seule possible, du moins comme la seule raisonnable. Les choix éminaments politiques (qui pouvait ou devait faire quoi) devenaient de simples choix techniques. Aucun domaine n’échappe à cette logique de « l’expert·e », qu’il·elle soit fonctionnaire ou « consultant·e », et certainement pas les structures de la répression. Au vrai, c’est sans doute dans ces structures que ces mécanismes sont le plus à nu.

Depuis 2006, l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) constitue l’un des instruments centraux du dispositif belge de lutte contre le « terrorisme » et contre ce que les autorités qualifient d’« extrémisme ». Organe fédéral placé sous la double tutelle du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice, l’OCAM opère à la croisée de trois fonctions fondamentales : la collecte et l’analyse du renseignement, la production d’évaluations stratégiques, et la coordination interinstitutionnelle. Il succède au Groupe Interforces Antiterroriste (GIA), actif depuis 1984, auquel il emprunte les fondations structurelles (et son personnel originel dont son premier directeur, André Vandoren) tout en étendant considérablement ses prérogatives et ses capacités d’action.

La mission de l’OCAM est définie en termes opérationnels comme suit : évaluer la menace terroriste et extrémiste sur le territoire belge, mais aussi à l’encontre des citoyens et intérêts belges à l’étranger, et coordonner l’approche adoptée en réponse. En ce sens, l’OCAM fonctionne à la fois comme un centre de traitement du renseignement et comme un nœud stratégique dans la circulation verticale de l’information sécuritaire, entre les niveaux local, fédéral et international. Officiellement, ses productions doivent se conformer aux principes de neutralité et d’objectivité. En réalité, il agit comme filtre analytique des données fournies par les services de police, de renseignement (la Sûreté de l’État, le SGRS) et par divers « partenaires » étrangers.

L’activité de l’OCAM se déploie sur deux axes complémentaires. D’une part, il élabore des évaluations dites ponctuelles, centrées sur un·e individu, un groupement ou un événement perçu comme potentiellement menaçant : rassemblements idéologiques, prêches, voyages en zones de conflit, etc. D’autre part, il produit des analyses stratégiques, pensées sur le moyen ou le long terme, qui visent à anticiper l’évolution des tendances et phénomènes sociopolitiques susceptibles d’alimenter des logiques de radicalisation. Cette approche cumulative permet à l’État belge de définir des priorités de surveillance et d’intervention, et d’adapter ses dispositifs répressifs et préventifs.

Mais l’OCAM ne se contente pas d’analyser : il coordonne. C’est en cela qu’il occupe une position cardinale dans la mise en œuvre du « Plan R » ou aujourd’hui Stratégie T.E.R (Terrorisme, extremisme Radicalisme), la stratégie nationale de lutte contre le radicalisme, l’extrémisme violent et le terrorisme. Ce plan articule les services de police, les organes judiciaires, les bourgmestres, les cellules locales de sécurité intégrale (CLSI) et les structures sociales, dans une logique de prévention dite « intégrale et intégrée ». L’OCAM assure la centralisation des informations sensibles, alimente les fiches individuelles des personnes suivies et impulse la dynamique coordonnée d’action entre les niveaux local et fédéral.

Par son rôle, l’OCAM incarne un mode de gouvernement fondé non sur la seule répression, mais sur l’anticipation systématique, la prévention ciblée et la gestion algorithmique du risque. Il opère comme un dispositif central de production d’un savoir d’État sur l’ennemi intérieur – non pas en fonction de faits établis, mais à partir de signaux faibles, de proximités idéologiques, d’intentions présumées. Derrière le vernis d’une expertise technique prétendument neutre, il exerce une fonction de tri et de hiérarchisation : qui doit être surveillé, suivi, neutralisé, et qui peut rester dans l’ombre. En cela, l’OCAM fonctionne comme un organe de rationalisation du contrôle social, où l’identification de la menace relève moins d’un acte juridique que d’un processus de désignation politique implicite, opéré par une technostructure opaque.

Cette mécanique de surveillance préventive, intégrée aux logiques de pacification post-11 septembre, permet à l’État d’exercer un pouvoir de désignation sans apparaître comme une instance de coercition arbitraire. L’OCAM n’émet pas de jugements ; il administre des risques. Il ne condamne pas ; il catégorise. Il ne poursuit pas ; il fiche. Sa légitimité repose sur l’invisibilité de ses critères, la technicisation de sa parole, et la fiction d’un consensus sécuritaire. Ainsi, il contribue à structurer un espace politique où l’exception devient norme, et où l’ennemi est toujours et déjà là, dissimulé dans les flux à surveiller, à modéliser, à prévenir.

Mais bien entendu, ses analyses sont suivies de mesures. Et il y a une totale absence de distance, dans le monde politique, entre la réalité et les analyse « prédictives » de l’OCAM – et donc entre ces analyses et les « mesures à prendre » – à tel point qu’on en arrive à des perceptions cul par dessus tête . Ainsi le député Van Tigchelt (Open Vld) qui déclarait le 16 juillet 2025, à propos de personnes suspectées par l’OCAM d’être liée au réseau internet mondial accélérationniste 764 : « Le fait que désormais deux membres figurent sur la liste de l’OCAM signifie qu’ils sont effectivement dangereux ». L’étape suivante étant naturellement la mis hors d’état de nuire des personnes et des groupes « effectivement dangereux ».

Le projet de loi sur la dissolution des organisations dites « extrémistes » en est le plus récent exemple. En l’état actuel du projet, une dissolution pourrait être prononcée directement par le ministre, sans passer par un juge. Seul l’avis d’une organisme de sécurité, prétendument neutre, tel que l’OCAM serait nécessaire.

Mais l’OCAM n’est pas un simple bureau d’analyse. Il est une pièce maîtresse dans l’appareil sécuritaire contemporain : une interface entre surveillance, stratégie et action, à la fois observatoire et organe de synthèse, centre nerveux du dispositif préventif et répressif de l’État belge face aux formes contemporaines de conflictualité politique et idéologique.

La gauche a découvert cette approche lorsqu’en mars 2025, deux militantes de nationalité française (dont l’une vit en Belgique depuis plus de vingt ans et y a sa famille) ont reçu un courrier les informant du projet de l’Office des Étrangers de leur retirer leur droit de séjour en Belgique et de leur interdire l’entrée sur le territoire, en invoquant la « sécurité nationale ». Cette mesure résultait du fait qu’elles avaient été placées en septembre 2024 sur la liste « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » de l’OCAM, en tant que « prédicatrice de haine » de niveau 2. À l’origine de ce classement : leur sympathie active envers la cause kurde. C’était un exemple de sanction lourde sans décision judiciaire, d’une répression visant non pas un délit mais une « dangerosité » supposée.

La gauche a été plus sensible (parce que plus massivement mise en cause et menacée) à la fuite, le 4 juillet 2025, du rapport de l’OCAM sur la « radicalisation » de Code Rouge, qui a donné une justification à une potentiellement future interdiction. Mais ce que la gauche commence à expérimenter en 2025, la communauté musulmane de Belgique l’avait déjà subi de plein fouet lors de l’activation du Plan R. C’est par centaines, et peut-être par milliers, que des personnes ont été effectivement punies d’une dangerosité hypothétique. C’est notamment le cas de l’imam Mohamed Toujgani, expulsé de Belgique par la Sûreté de l’État en 2021, sur la base d’accusations de radicalisme et d’ingérence au profit du Maroc. En juin 2025, il a toutefois pu rentrer sur le territoire belge, après que la justice ait accepté sa demande de naturalisation. Cette décision est intervenue à la suite d’un avis du Comité R, organe chargé du contrôle des services de renseignement, qui avait critiqué le rapport ayant motivé l’expulsion, soulignant son « manque de nuances » ainsi que l’utilisation d’« informations anciennes sans mise en garde explicite ».

Initialement conçu dans l’ombre du Groupe Interforces Antiterroriste (GIA), le Plan R voit le jour en 2005, dans un moment charnière marqué par l’exportation en Europe des doctrines sécuritaires états-uniennes post-11 septembre. Il prend la suite du Plan M (pour « Mosquées ») de 2002, élaboré dans l’urgence des premiers ajustements institutionnels à la « guerre contre le terrorisme ». Ce dernier ancre explicitement la matrice de la menace dans une lecture ethno-confessionnelle, où la figure du musulman devient objet de surveillance (donc pratiquement de suspicion) généralisée. Le Plan R hérite de cette orientation et l’approfondit, nourrissant le basculement des métropoles impérialistes dans un paradigme sécuritaire islamophobe, au sein duquel le·la musulman·e est progressivement désigné·e comme l’ennemi intérieur par excellence. En retour, c’est cette vague d’islamophobie qui a mis les procédures répressives au-delà de toute critique. : après tout il ne s’agissait « que » de musulman·e·s…

Cette première mouture, loin de se limiter à la prévention du terrorisme, participe à la constitution d’un appareil de surveillance culturelle et politique, chargé de cartographier les déviances religieuses supposées incompatibles avec l’ordre libéral. L’ensemble du dispositif traduit, dans le champ administratif, les priorités d’un État engagé dans une logique de préemption sécuritaire face à ce qu’il construit comme une menace diffuse, mobile, sans contours nets. En 2006, la gestion du Plan R est transférée à l’OCAM, organe central de la nouvelle architecture antiterroriste, chargé d’en assurer la centralisation, l’actualisation permanente et la coordination opérationnelle. Cette reprise en main par un acteur technocratique marque l’institutionnalisation durable d’un modèle d’exception normalisée, fondé sur l’anticipation et la racialisation du soupçon.

La trajectoire du Plan R est profondément marquée par les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Ceux-ci opèrent comme un choc structurant : ils accélèrent la refonte du dispositif et semblent justifier le basculement doctrinal. Devenu un axe stratégique de la Stratégie T.E.R. (2021–2025), le Plan R étend désormais son champ d’intervention à l’ensemble des formes d’« extrémisme », définies de manière extensive : toute conception – politique, idéologique, religieuse ou philosophique – perçue comme incompatible avec les normes du régime démocratique libéral, qu’elle relève du racisme, du nationalisme, de l’anarchisme ou du fondamentalisme religieux. De même, la notion de terrorisme est entendue comme l’usage de la violence motivée idéologiquement, incluant également le processus de radicalisation comme vecteur à surveiller en amont. Cette notion extensible, qui n’a pas de définition claire dans le droit, permet en outre à l’État de justifier sa répression politique.

Ce glissement sémantique n’est pas neutre : il permet à l’État de désigner comme cibles des individus ou des groupes avant même toute infraction, sur la seule base de leur positionnement idéologique ou de leur trajectoire supposée. La clé d’entrée de cette approche est la notion de radicalisation, définie comme un éloignement progressif du consensus social, une intolérance croissante, et une acceptation latente de la violence. C’est donc un processus, plus qu’un acte, qui devient objet de contrôle. Le Plan R se transforme ainsi en une ingénierie préventive intégrée, combinant une logique de surveillance sécuritaire et un volet socio-préventif : empêcher l’émergence de la menace en la détectant dès son stade infra-pénal.

Ce paradigme s’inscrit dans les doctrines globalisées du preventing violent extremism (PVE)1 et du countering violent extremism (CVE)2. Celles-ci reposent sur un principe central : la gestion des risques. Cette gestion prend la forme d’un cycle normatif – détection, évaluation, réduction – où chaque individu est assigné à un profil de risque. Ce profil est établi en croisant différents « domaines de vulnérabilité », lesquels permettent de déterminer non seulement les zones problématiques mais aussi les potentialités de réintégration. Sur cette base, les mesures à prendre sont calibrées, hiérarchisées et déployées en fonction d’un seuil de dangerosité présumé.

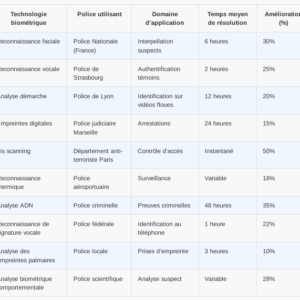

Pour atteindre ses objectifs de contrôle préventif, la Stratégie T.E.R. repose sur une double architecture : une centralisation technocratique à l’échelle nationale, et une territorialisation fine de la surveillance au niveau local. Ce schéma binaire vise une efficacité maximale dans la détection, la catégorisation et la neutralisation des individus considérés comme « à risque ».

Au sommet, une Task Force Nationale (TFN), pilotée par l’OCAM et connectée au Conseil national de sécurité, fonctionne comme organe de planification stratégique. Elle supervise un ensemble de groupes de travail thématiques (extrême droite, gauche, salafisme, radicalisation en prison, etc.) qui assurent le tri analytique des menaces et nourrissent une doctrine sécuritaire constamment mise à jour.

À l’échelle locale, le dispositif se déploie selon une logique de double emprise :

-

Les Task Forces Locales (TFL), centrées sur le traitement sécuritaire, réunissent les services de renseignement, police, justice et Office des Étrangers. Elles alimentent la Banque de Données Commune (BDC), véritable matrice de la surveillance algorithmique, où chaque individu est fiché, indexé et classé selon son degré de dangerosité supposée.

-

Les Cellules de Sécurité Intégrale Locales – Radicalisme (CSIL-R), présidées par les bourgmestres, assurent quant à elles le versant socio-préventif. Composées d’acteur·ice·s sociaux, éducatifs, policiers et administratifs, elles appliquent localement les consignes issues de l’appareil central, en tentant de désamorcer, canaliser, ou neutraliser les trajectoires déviantes. On remarquera en passant que le « monde associatif » devient un champ de bataille partagé entre associations suspectes d’être des « paravents », actrices ou complices de la menace, et des associations collaborant avec l’État.

L’ensemble fonctionne comme une chaîne de commandement fluide, où la coordination verticale et la circulation des profils sont assurées par l’Information Officer, point de jonction entre les deux branches. La BDC constitue la mémoire technocratique du dispositif : un instrument de profilage structuré par des catégories idéologiques et comportementales, consolidant un mode de gouvernement fondé sur la prédiction, la suspicion et la gestion des subjectivités indésirables. Plus qu’un outil de sécurité, c’est un opérateur de pacification sociale, où le risque devient justification permanente de l’ingérence étatique.

Dans cette architecture bifurquée, l’efficacité repose sur la circulation de l’information, la coordination interdisciplinaire, et la capacité à maintenir une veille constante sur les trajectoires individuelles perçues comme déviantes. Il ne s’agit plus simplement de réagir à des actes, mais de gouverner des comportements, d’administrer des signaux, de neutraliser des intentions. Le Plan R, devenu Stratégie T.E.R., incarne ainsi une mutation profonde de la logique répressive : le passage d’un État pénal à un État prédictif, où la sécurité s’exerce comme technique de gouvernement des possibles.

L’OCAM et la Stratégie T.E.R. incarnent ainsi, dans le domaine répressif, le caractère de plus en plus technocratique du pouvoir de la bourgeoisie impérialiste. Les « politiques » ne sont plus là que pour transposer en pratique les conclusions des « expert·e·s » (à commencer par les économistes) qui, au vrai, sont encore plus politiquement déterminés par l’idéologie bourgeoise que les showmen et showomen du cirque électoral. C’est tellement vrai que les hommes et femmes politiques ne sont même plus tenus responsables des désastres qu’ils décident : le terrible fiasco de la gestion du COVID, l’impréparation des services de santé en raison des économies faites dans le secteur, n’a pas donné lieu à une sanction, à une démission, à une excuse, à un regret.

Pour conclure, reprenons les mots du révolutionnaire ixellois Victor Serge, qui écrivait dans les années 1920 un traité sur tout ce que les révolutionnaires doivent savoir de la répression. Son analyse, basée sur l’ouverture des dossiers de la police tsariste après la révolution d’Octobre, reste d’une actualité frappante :

« La police devait tout voir, tout entendre, tout savoir, tout pouvoir… La puissance et la perfection de son mécanisme apparaissent d’autant plus redoutables qu’elle trouvait dans les bas-fonds de l’âme humaine des ressources inattendues. Et, pourtant, elle n’a rien su empêcher. Pendant un demi-siècle, elle a vainement défendu l’autocratie contre la révolution, plus forte d’année en année. […] Car la révolution était le fruit de causes économiques, psychologiques, morales, situées au-dessus d’eux et en dehors de leur atteinte. Ils étaient condamnés à lui résister inutilement et à succomber. Car c’est l’éternelle illusion des classes gouvernantes de croire que l’on peut enrayer les effets sans atteindre les causes. »

Aujourd’hui, l’OCAM tente de masquer sa mission contre-révolutionnaire derrière un vernis d’algorithmes et de neutralité scientifique, empruntée à quelques universitaires en quête de financement. Comme l’Okhrana en son temps, elle croit pouvoir contenir les forces historiques en mouvement par la surveillance technocratique et la prédiction algorithmique. Mais l’histoire nous enseigne que ces tentatives sont vouées à l’échec.

L’Empire romain persécuta vainement les chrétien·ne·s. Le catholicisme couvrit l’Europe de bûchers sans réussir à vaincre l’hérésie. De la même manière, l’OCAM, malgré ses prétentions à la scientificité et son apparente sophistication, ne parviendra pas à arrêter les mouvements qui émergent des contradictions profondes de notre société.

La leçon de Victor Serge reste valable : aucune machine répressive, aussi perfectionnée soit-elle, ne peut empêcher les forces historiques de s’exprimer. Nous vaincrons, et c’est dans cette certitude que réside notre force…

1Preventing violent extremism – Prévention de l’extrémisme violent (PVE) : ensemble d’actions visant à réduire les facteurs qui favorisent l’adhésion à l’extrémisme violent, avant qu’il ne se manifeste.

2Countering violent extremism – Lutte contre l’extrémisme violent (CVE) : ensemble de mesures destinées à freiner, réduire ou inverser l’engagement d’individus ou de groupes déjà impliqués ou à risque dans l’extrémisme violent.