28/07/2005

« Per i morti di Reggio Emilia »

Quinze ans après la fin de la guerre, les néo-fascistes du Mouvement Social Italien participent au gouvernement (en coalition avec les monarchistes et la Démocratie Chrétienne) et décident d’organiser leur sixième congrès le 2 juillet 1960 à Gênes. C’est une provocation: la ville de Gênes est la médaille d’or de la Résistance, les contre-manifestants se déchaînent et le Congrès doit être annulé. Les fascistes multiplient les attentats contre les locaux du PCI tandis que des manifestation antifascistes ont lieu dans tout le pays. Le 5 juillet, à Licata, dans le sud de la Sicile, la police tue un manifestant et en blesse quatre autres.

En réaction aux événements de Gênes et de Licata, une grève générale et une manifestation de masses sont organisées le 7 juillet à Reggio Emilia. 20.000 travailleurs défilent, 600 d’entre eux vont ensuite assister au meeting du syndicat CGIL à la Sala Verdi et 300 autres se rassemblent devant le monument aux morts pour chanter des chansons de lutte, malgré l’interdiction de rassemblements dans les lieux publics. Des centaines de policiers anti-émeutes interviennent et tirent à hauteur d’homme à balles de guerre.

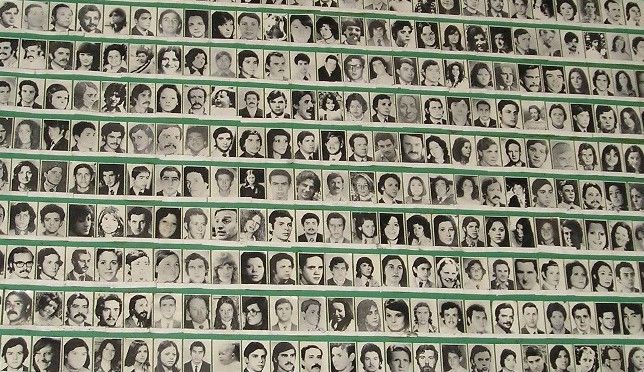

Cinq manifestants, touts membres du PCI, dont un ancien partisan, sont tués: Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri, Afro Tondelli. Vingt autres manifestants sont blessés. Toute la région sera choquée par l’événement et le cortège funéraire sera immense. Après cet incident, le gouvernement DC-MSI Tambroni démissionne mais personne ne sera condamné pour ce massacre.

Les déceptions de l’après-guerre pour les partisans et la volonté du PCI de « ne pas envenimer les choses » (Le service d’ordre du PCI avait établi des barrages pour empêcher les militants et les anciens partisans de venir armé au cortège) ont créé en réaction une tendance de masse à la radicalisation, hors du contrôle du PCI . Si, quelques années plus tard, Les Brigades rouges pourront compter sur base sociale assez large à Reggio Emilia, c’est en bonne partie en raison de l’expérience qu’avait la ville de la répression de l’état et de la complicité passive du PCI.

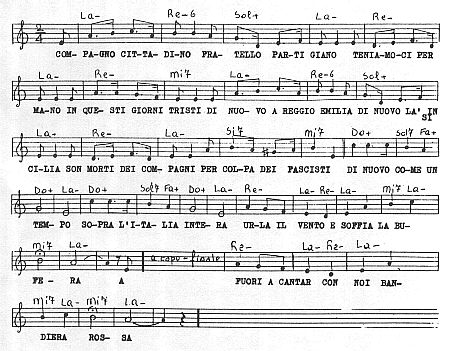

La chanson Fausto Amodei Pour les morts de Reggio Emilia perpétuera la mémoire du massacre et deviendra extrêmement populaire. Fausto Amodei est un auteur-compositeur-interprète né à Turin en 1934. En 1958, il est parmi les fondateurs du groupe des Cantacronache, premier vrai mouvement pour une chanson populaire et politique en Italie. Sa chanson, qui fait le lien avec la lutte partisane par plusieurs références bien connues à l’époque, connaîtra un grand nombre d’interprétations et servira de base à plusieurs autres chansons. Avec des paroles adaptées, elle sera chantée par les supporters de l’AC Milan et, après la mort de Carlo Guilliani, à Gênes, une nouvelle version circulera intitulée Per i morti di Reggio Emilia, e non solo (Pour les morts de Reggio Emilia et pas seulement).

Voici le texte original et sa traduction:

Compagno cittadino fratello partigiano

teniamoci per mano in questi giorni tristi

Di nuovo a reggio Emilia di nuovo la` in Sicilia

son morti dei compagni per mano dei fascisti

Di nuovo come un tempo sopra l’Italia intera

Fischia il vento infuria la bufera

A diciannove anni e` morto Ovidio Franchi

per quelli che son stanchi o sono ancora incerti

Lauro Farioli e` morto per riparare al torto

di chi si gia` scordato di Duccio Galimberti

Son morti sui vent’anni per il nostro domani

Son morti come vecchi partigiani

Marino Serri e` morto e` morto Afro Tondelli

ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti

Compagni sia ben chiaro che questo sangue amaro

versato a Reggio Emilia e` sangue di noi tutti

Sangue del nostro sangue nervi dei nostri nervi

Come fu quello dei Fratelli Cervi

Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso

e` sempre quello stesso che fu con noi in montagna

Ed il nemico attuale e` sempre ancora eguale

a quel che combattemmo sui nostri monti e in Spagna

Uguale la canzone che abbiamo da cantare

Scarpe rotte eppur bisogna andare

Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli

e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli

Dovremo tutti quanti aver d’ora in avanti

voialtri al nostro fianco per non sentirci soli

Morti di Reggio Emilia uscite dalla fossa

fuori a cantar con noi Bandiera Rossa!

Camarades citoyens, frères partisans

Tenons-nous par la main en ces jours tristes

De nouveau à Reggio Emilia, de nouveau là-bas en Sicile

Des camarades sont morts, tués par des fascistes.

De nouveau comme autrefois, sur l’Italie tout entière

le vent hurle et la tempête fait rage.

Ovidio Franchi est mort à dix-neuf ans

Pour ceux qui se sont lassés où sont encore indécis

Lauro Farioli est mort pour réparer la faute

de ceux qui ont déjà oublié Ducio Galimberti

[résistant fusillé par les nazis en 1944]

Ils sont morts à vingt ans pour notre avenir

Ils sont morts comme de vieux partisans

Marino Serri est mort, et mort est Afro Tondelli

Mais les yeux des frères restent secs

Camarades, que ce soit bien clair, ce sang si amer

versé à Reggio Emilia c’est notre sang à tous

Sans de notre sang, nerfs de nos nerfs

Comme l’étaient ceux des frères Cervi

[une célèbre famille de cinq frères tous partisans]

L’ennemi actuel, c’est toujours et encore le même

C’est celui que nous combattions dans nos montagnes et en Espagne.

C’est toujours la même chanson que nous devons chanter

Les chaussures déchirées, il faut pourtant avancer

[ce dernier vers est d’un célèbre chant partisan: Fischia el vento]

Camarade Ovidio Franchi, camarade Afro Tondelli

Et vous Marino Serri, Reverberi et Farili

Nous devrons tous ensemble dorénavant

vous voir à nos côtés pour ne pas nous sentir seuls

Morts de Reggio Emilia! Sortez de la tombe!

Sortez avec nous pour chanter Bandiera Rossa.

Dossier(s): Archives Culture Antirep Tags: Italie