Georges Ibrahim Abdallah, révolutionnaire libanais, militant de la cause palestinienne, emprisonné à Lannemezan, est convoqué à comparaître le 1er décembre devant le Tribunal de Tarbes pour refus de prélèvement d’ADN.

Il s’agit d’une convocation-provocation! En effet l’administration dispose certainement de l’ADN de Georges Abdallah car la loi précise que pour les personnes condamnées avant le vote des lois sur le FNAEG (en général avant 2003), celles ayant écopé de plus de 10 ans de prison doivent fournir leur ADN et que dans ce cas, les prélèvements peuvent être effectués de force ou à l’insu des condamnés. Il est d’ailleurs précisé dans la loi que lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique, l’identification des empreintes génétiques ‘peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé‘. L’infraction ‘entraîne de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdit l’octroi de nouvelles réductions de peine‘. La peine encourue pour les condamnés pour crimes est deux ans et 30.000 euros d’amende. Les peines prononcées pour le refus de prélèvement s’ajoutent, sans possibilité de confusion, à la condamnation en cours.

Georges Abdallah est incarcéré depuis plus de 25 ans. Libérable depuis dix ans, la justice le maintient en prison du fait des pressions israéliennes et états-uniennes. Mais les refus de libération ne suffisent pas à la justice. Elle tente de briser la résistance de Georges Abdallah par tous les moyens, comme elle tente de briser la résistance d’autres prisonniers politiques comme Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillan. Cette convocation au tribunal de Tarbes doit être l’occasion d’une mobilisation pour la libération de Georges Abdallah et contre la loi sur le fichage génétique.

Venez le soutenir devant et dans le palais de justice de Tarbes, rue du maréchal Foch (à coté de la place de Verdun) le mardi 1er décembre à 13h30. La séance est publique et Georges devrait être présent.

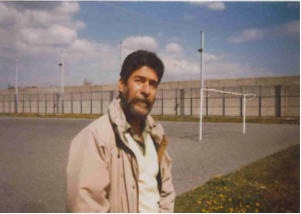

Georges Ibrahim Abdallah