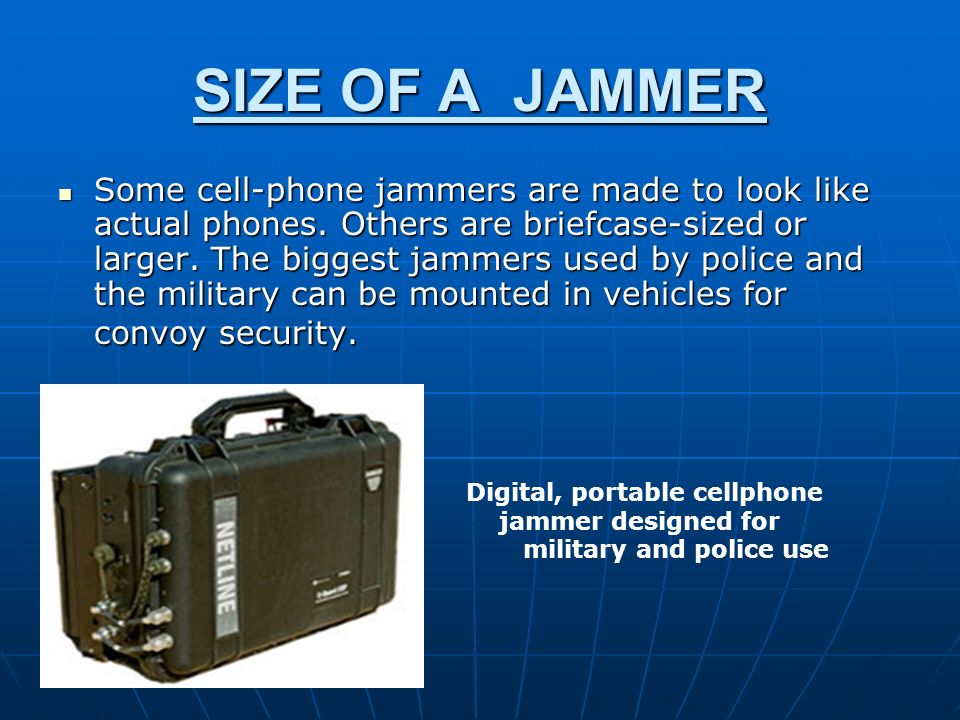

La loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques vient d’être légalement adoptée et étend l’usage des « jammers », ces brouilleurs de fréquence, à plusieurs services pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. Jusqu’à présent, l’armée et les institutions pénitentiaires avaient l’autorisation de se servir des brouilleurs de fréquences dans certaines limites.

Désormais, les unités spéciales et la direction de l’appui canin de la police fédérale, la Sûreté de l’État, le SEDEE (le service d’enlèvement et de destruction des engins explosifs), le SGRS, le SPF Affaires étrangères et le SPF Intérieur pourront également en jouir. Pour les démineurs, les jammers peuvent empêcher un engin d’exploser lorsqu’il est commandé à distance. Pour les unités spéciales de la police fédérale, l’intérêt sera d’empêcher les communications entre des personnes visées, par exemple lors d’interventions planifiées contre elles.

.

Dossier(s): Archives Belgique Tags: Belgique, Loi de répression, Technique de répression

• Rapporter un article buggé.