Biographie d’Arundhati Roy

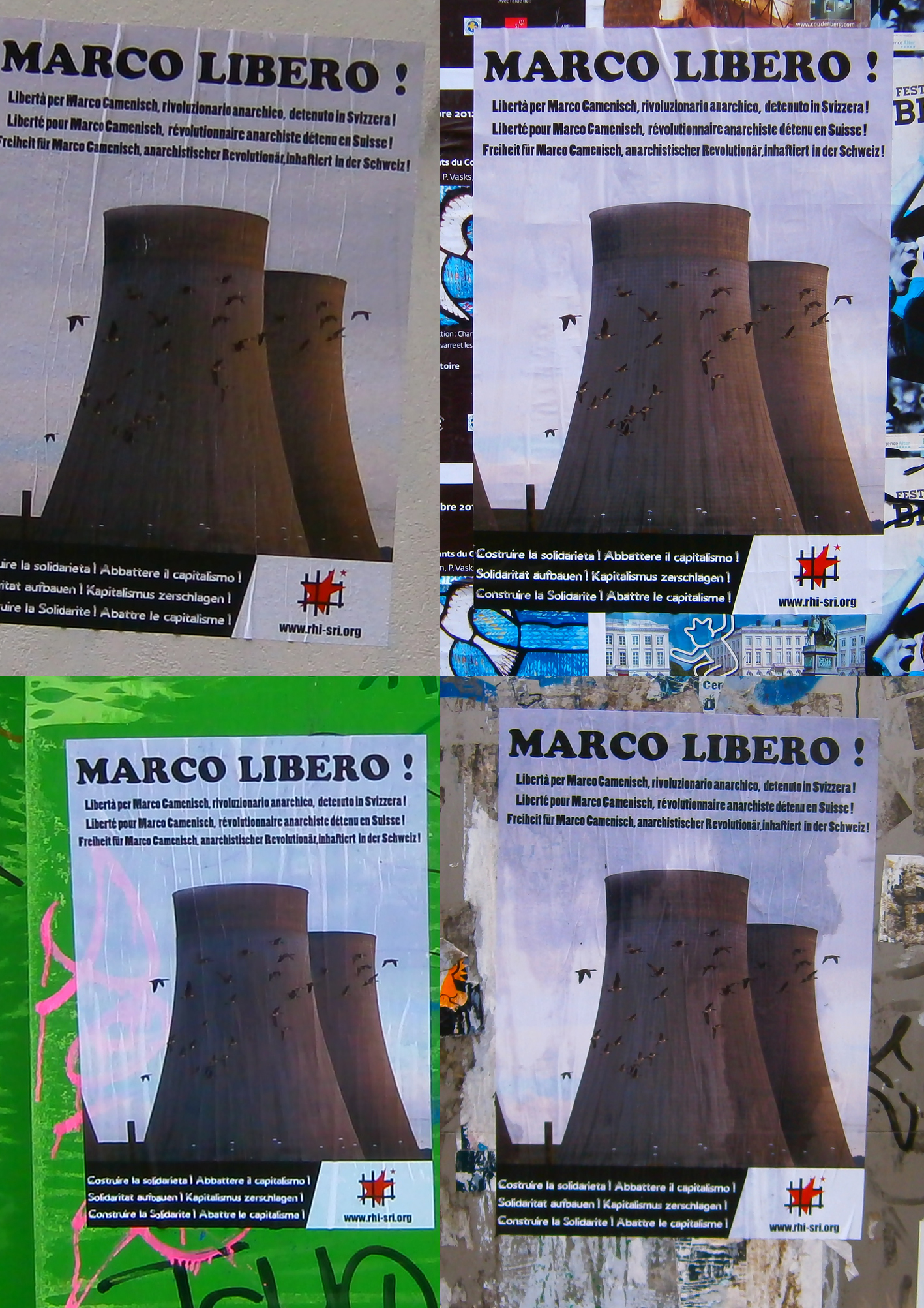

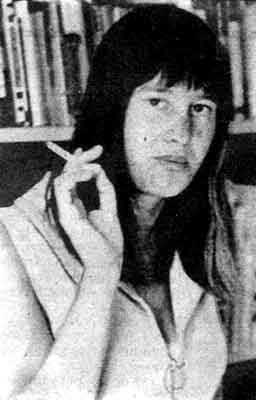

Arundhati Roy est née en 1961 d’une mère militante pour les droits de la femme et d’un père planteur de thé. Avant de pouvoir gagner sa vie de sa plume, elle a multiplié les petits boulots, notamment dans le monde du cinéma (grâce à son second mari) et de la télévision. Mais elle a également travaillé dans des hôtels de New Delhi, où elle vit toujours aujourd’hui. C’est en 1996 que Roy est projetée sur le devant de la scène internationale à la publication de son premier roman The God of Small Things, vainqueur de plusieurs prix littéraires et gros succès commercial, ce qui lui a permis de se consacrer totalement à l’écriture. Dès lors, elle décide de s’engager dans la rédaction d’essais politiques et de non-fictions, publiant deux collections de textes, tout en militant pour des causes sociales.

Arundhati Roy

Elle est une des porte-parole du mouvement anti-globalisation et une critique véhémente de l’impérialisme. Elle critique également ouvertement l’actuelle approche de l’industrialisation et du développement rapide menée par le gouvernement indien, en ce y compris les grands projets des compagnies étrangères soutenues par le gouvernement de l’Etat. Son militantisme lui a notamment valu d’être condamnée en 2002 par la Cour Suprême alors qu’elle s’opposait publiquement à un projet de barrage qui allait exproprier un demi million de personnes sans aucune compensation. Engagée pour son peuple et la sauvegarde des minorités nationales, Roy se mobilise également au niveau international, notamment contre la politique étrangère des Etats-Unis et les prises de positions d’Israël.

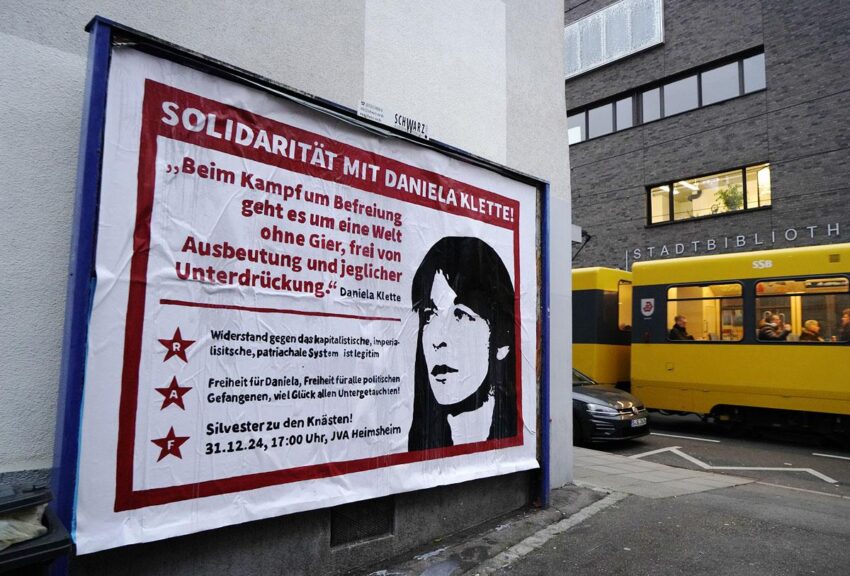

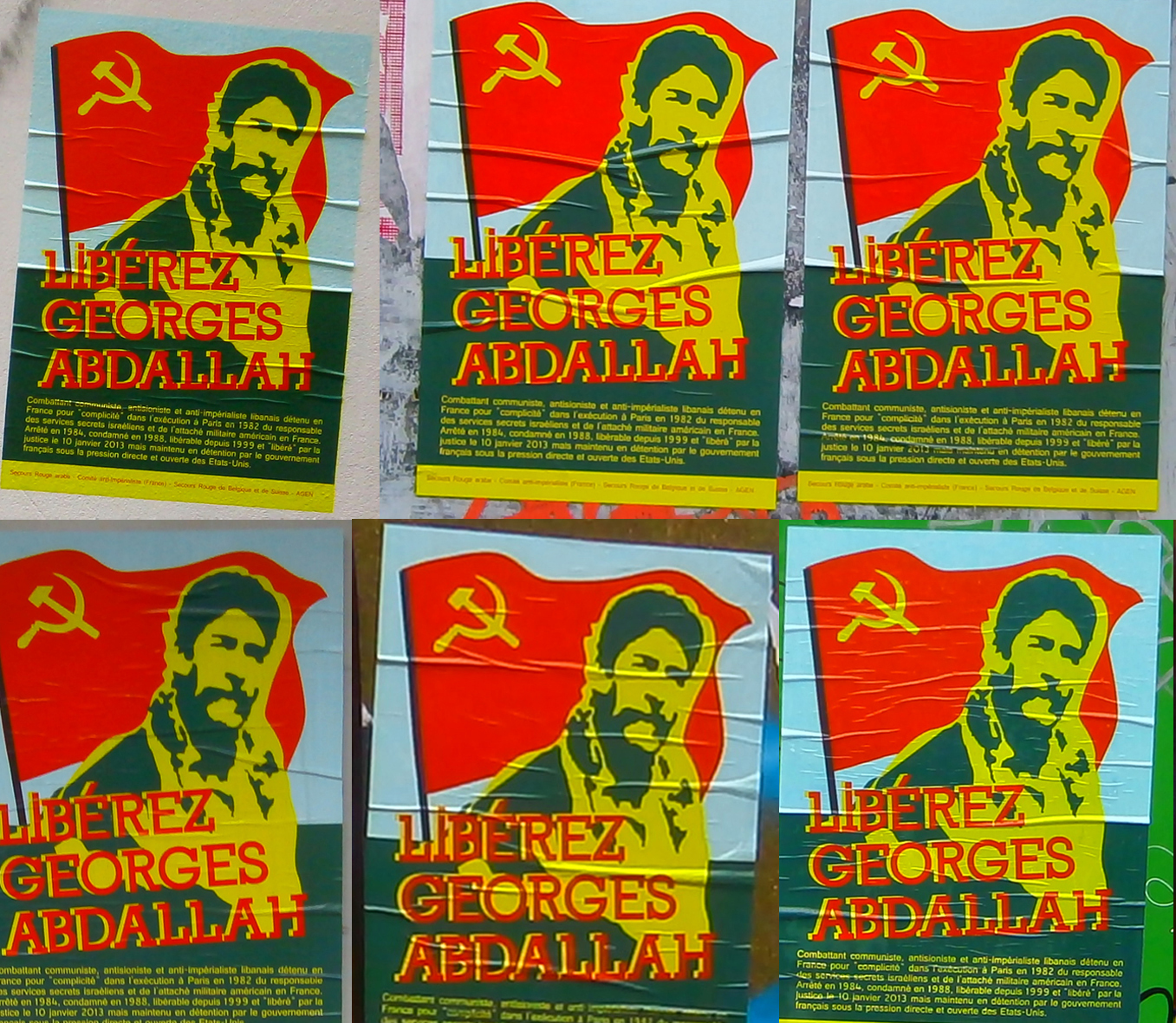

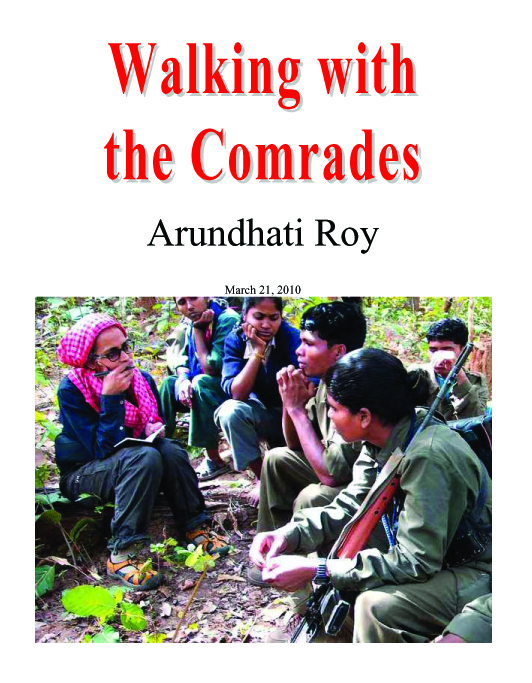

‘Ma marche avec les camarades’

En février 2010, de manière inopinée, Arundhati Roy a décidé de se rendre dans les circonscriptions interdites des forêts de Dandakaranya du centre de l’Inde, berceau d’un mélange de tribus, dont beaucoup de membres ont pris les armes les grandes sociétés minières, l’Etat et leurs diverses polices et milices. Elle a enregistré en détail la première ‘rencontre’ journalistique directe avec les guérilleros armés, leurs familles et camarades, avec lesquels elle a ratissé les forêts durant des semaines à ses propres risques et périls.

Cet essai a été publié le vendredi 19 mars 2010 dans le ‘Outlook Magazine’ de Delhi et traduit par les soins du Secours Rouge de Belgique. Toutes les notes de bas de page sont de la traductrice.

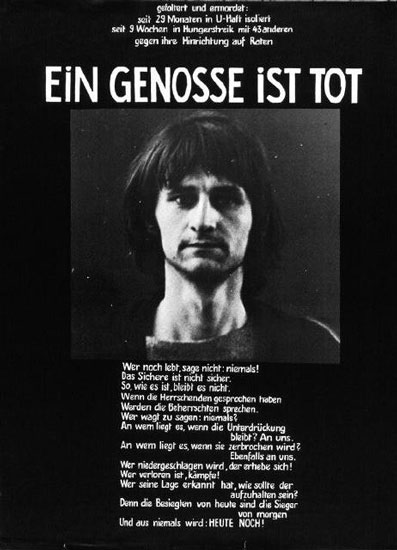

Jaquette de Walking with the Comrades

La note sommaire tapée à la machine glissée sous ma porte dans une enveloppe scellée a confirmé mon rendez-vous avec la Plus Grande Menace pour la Sécurité Intérieure de l’Inde [[Allusion à la déclaration du Premier Ministre Manmohan Singh, désignant l’insurrection maoïste comme ‘la plus grande menace’ que connaissait l’Inde]]. Cela faisait des mois que j’attendais d’avoir de leurs nouvelles.

Je devais me trouver au temple Ma Danteshwari de Dantewara, dans l’Etat du Chhattisgarh, à n’importe lequel des quatre moments donnés sur deux jours. C’était ainsi pour tenir compte du mauvais temps, des crevaisons, des blocus, des grèves du transport et de la pure malchance. La note disait: «L’écrivain devra avoir un appareil photo, un tilak (marque sur le front des hindous) et une noix de coco. La personne à rencontrer aura une casquette, le magazine ‘Hindi Outlook’ et des bananes. Mot de passe: Namashkar Guruji».

Namashkar Guruji. Je me demandais si elle attendrait un homme. Et si je devais me procurer une moustache.

Il y a beaucoup de façons de décrire Dantewara. C’est un oxymore. C’est une ville frontalière posée violemment au cœur de l’Inde. C’est l’épicentre d’une guerre. C’est une ville renversée, à l’envers.

A Dantewara, la police porte des vêtements quelconques et les rebelles portent des uniformes. Le directeur de la prison est en prison. Les prisonniers sont libres (300 d’entre eux se sont échappés de la prison de la vieille ville il y a deux ans). Les femmes qui ont été violées se trouvent en garde à vue. Les violeurs font des discours au bazar.

En face de la rivière Indravati, dans la région contrôlée par les maoïstes se trouve l’endroit que la police appelle ‘Pakistan’ [[Le Pakistan est un pays traditionnellement ennemi de l’Inde]]. Là, les villages sont vides, mais la forêt est pleine de gens. Les enfants qui devraient être à l’école courent dans la nature. La guerre mortelle qui se déroule dans la jungle, est une guerre dont le gouvernement est à la fois fier et effrayé.

L’Opération Green Hunt a été à la fois proclamée et niée. P. Chidambaram, Ministre de l’Intérieur de l’Inde (et qui dirige cette guerre) dit qu’elle n’existe pas, que c’est une invention médiatique. Et cependant, des fonds considérables lui ont été attribués et des dizaines de milliers de policiers et paramilitaires sont mobilisées pour elle. Bien que le théâtre de la guerre soient les jungles du centre de l’Inde, elle aura des conséquences pour nous tous.

Si les fantômes sont les esprits persistants de quelqu’un, ou de quelque chose qui a cessé d’exister, alors peut-être que la nouvelle autoroute à quatre voies qui s’écrase dans la forêt est le contraire d’un fantôme. Peut-être que c’est le présage de ce qui doit encore arriver.

Les antagonistes dans la forêt sont différents et inégaux à presque tous les niveaux. D’un côté, il y a une force paramilitaire massive, armée avec l’argent, la puissance de feu, les médias et la démesure d’une superpuissance émergente.

De l’autre côté, il y a des villageois ordinaires armés avec des armes traditionnelles, soutenus par la force de combat d’une guérilla maoïste superbement organisée et grandement motivée, avec une histoire extraordinaire et violente de rébellion armée. Les maoïstes et les paramilitaires sont de vieux adversaires qui ont combattu leurs vieux avatars respectifs plusieurs fois dans le passé: à Telegana dans les années 50, dans le Bengale occidental, le Bihar, à Srikakulam dans l’Andhra Pradesh à la fin des années 60 et dans les années 70, et puis encore dans l’Andhra Pradesh, le Bihar et le Maharashtra depuis les années 80 et tout le temps jusqu’à aujourd’hui.

Ils connaissaient bien les tactiques des uns et des autres, et ont étudié de près les manuels de combat des uns et des autres. A chaque fois, il a semblé que les maoïstes (ou leurs avatars précédents) n’avaient pas seulement été battus, mais littéralement, physiquement exterminés. Chaque fois, ils sont réapparus, plus organisés, plus déterminés et plus influents que jamais. Aujourd’hui une fois encore, l’insurrection s’est répandue à travers les forêts riches en minéraux du Chhattisgarh, du Jharkhand, de l’Orissa et du Bengale occidental – patrie de millions de tribaux indiens, pays de rêve du monde de l’entreprise.

Il est plus facile pour la conscience libérale de croire que la guerre dans les forêts est une guerre entre le gouvernement et les maoïstes, qui qualifient les élections de comédie, le parlement de porcherie et qui ont ouvertement déclaré leur intention de renverser l’Etat indien. Il est commode d’oublier que les populations tribales du centre de l’Inde ont une histoire de résistance qui date de plusieurs siècles avant Mao (C’est bien sûr une banalité : si elles n’avaient pas cette histoire, elles n’existeraient plus !). Les Ho, les Oraon, les Kols, les Santhals, les Mundals et les Gonds se sont tous rebellés plusieurs fois, contre les Britanniques, les zamindars (percepteurs de l’impôt à l’époque des empereurs [[Les empereurs moghols, dont le dernier est détrôné par les colonialistes Britanniques en 1858. Ceux-ci transformèrent la classe des zamindars en propriétaires terriens (aux dépens des communautés indigènes qui possédaient collectivement la terre) qui ont servi d’intermédiaires pour l’exploitation coloniale)]] et les usuriers.

Les rébellions ont été cruellement écrasées, plusieurs milliers de personnes tuées, mais la population n’a jamais été conquise. Même après l’indépendance, les populations tribales ont été au cœur du premier soulèvement qui pourrait être qualifié de maoïste, dans le village de Naxalbari au Bengale occidental (où le mot naxalite – aujourd’hui utilisé de manière interchangeable avec ‘maoïste’ – trouve son origine). Depuis lors, les politiques naxalites ont été inextricablement mêlées aux soulèvements tribaux, ce qui en dit long sur les tribaux autant que sur les naxalites.

L’héritage de cette révolte a laissé derrière lui une population furieuse qui a été délibérément isolée et marginalisée par le gouvernement indien. La Constitution indienne, fondement moral de la démocratie indienne, a été adoptée par le parlement en 1950. Cela a été un jour tragique pour les peuples tribaux. La Constitution a approuvé la politique coloniale et a fait du gouvernement le gardien des patries tribales. Du jour au lendemain, elle a transformé l’ensemble de la population tribale en squatteurs de leur propre terre. Elle les a privés de leurs droits traditionnels sur les produits forestiers, elle a criminalisé toute une manière de vivre. En échange du droit de vote, elle les a spoliés de leur droit à la subsistance et à la dignité.

Les ayant dépossédés et poussés dans une spirale descendante de l’indigence, par un tour de passe-passe cruel, le gouvernement a commencé à utiliser leur propre misère contre eux. A chaque fois qu’il a eu besoin de déplacer une large population – pour des barrages, des projets d’irrigation, des mines – il a parlé ‘d’adapter les tribaux àl a tendance dominante ou de leur donner ‘les fruits du développement moderne’. La grande majorité des dizaines de millions de personnes déplacées (plus de 30 millions rien que pour les grands barrages), réfugiés du ‘progrès’ indien, sont des tribaux. Lorsque le gouvernement commence à parler de bien-être pour les tribaux, il est temps de s’inquiéter.

L’expression de la préoccupation la plus récente est venue du Ministre de l’Intérieur qui dit qu’il ne souhaite pas une population tribale vivant dans un ‘musée des cultures’. Le bien-être des tribaux ne semblait pas être une telle priorité durant sa carrière d’avocat des sociétés, représentant les intérêts de plusieurs entreprises minières majeures. Cela pourrait être une idée pour mieux comprendre les fondements de sa nouvelle angoisse.

Au cours de ces cinq dernières années environ, les gouvernements du Chhattisgarh, du Jharkhand, de l’Orissa et du Bengale occidental ont signé des centaines de MOU (Memorandum of Understanding – Protocole d’entente) avec des sociétés pour plusieurs milliards de dollars, tous secrets, pour des aciéries, des usines d’éponges de fer [[Matériau créé à partir de minerai de fer par un processus de réduction grâce à l’usage d’un gaz émis par le charbon]], des usines d’énergie, des raffineries d’aluminium, des barrages et des mines. Afin que ces MOU se transforme en argent, les tribaux doivent être déplacés.

Par conséquent, cette guerre.

Lorsqu’un pays qui s’appelle lui-même une démocratie déclare ouvertement la guerre au sein de ses propres frontières, à quoi ressemble cette guerre? La résistance a-t-elle une chance quelconque? Devrait-elle en avoir une? Qui sont les maoïstes? Sont-ils simplement des nihilistes violents fourguant une idéologie démodée aux populations tribales, les poussant à une insurrection sans espoir? Quelles leçons ont-ils appris de leur expérience passée? La lutte armée est-elle intrinsèquement non démocratique? La Théorie du Sandwich – des tribaux ‘ordinaires’ coincés entre le feu de l’Etat et celui des maoïstes – est-elle une théorie exacte? Les ‘maoïstes’ et les ‘tribaux’ sont-ils deux catégories totalement distinctes comme cela est affirmé? Leurs intérêts convergent-ils? Ont-ils appris quoi que ce soit l’un de l’autre? Se sont-ils changés l’un l’autre?

La veille de mon départ, ma mère a appelé, elle semblait fatiguée. «J’ai pensé» a-t-elle dit, avec un instinct maternel étrange, «que ce dont ce pays a besoin, c’est d’une révolution».

Un article sur internet dit que le Mossad israélien est en train de former 30 officiers de police haut gradés indiens aux techniques des assassinats ciblés, pour décapiter l’organisation maoïste. Il y a une discussion dans la presse à propos du nouveau matériel qui a été acheté à Israël: détecteurs télémétriques à laser, équipement d’imagerie thermique et les drones si populaires grâce à l’armée américaine. Armes parfaites à utiliser contre les pauvres.

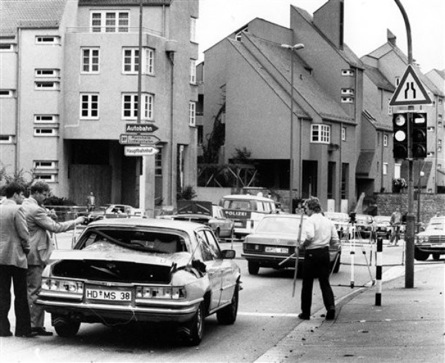

Le trajet de Raipur à Dantewara prend environ dix heures à travers des régions connues pour être ‘infestées de maoïstes’. Il n’y a pas de mots innocents. ‘Infester/infection’ suppose ‘maladie/parasites’. Les maladies doivent être soignées. Les parasites doivent être exterminés. Les maoïstes doivent être anéantis. De cette manière rampante et inoffensive, le langage du génocide est entré dans notre vocabulaire.

Pour protéger les autoroutes, les forces de sécurité ont ‘sécurisé’ une largeur de bande étroite de forêt de chaque côté. Plus loin à l’intérieur, il y a l’empire de ‘Dada log’. Les Frères. Les Camarades.

Dans la banlieue de Raipur, un énorme panneau d’affichage fait la publicité de l’hôpital du cancer de Vedanta (la compagnie pour laquelle notre Ministre de l’Intérieur a un jour travaillé). Dans l’Orissa, où elle extrait la bauxite, Vedanta finance une université. Par ces manières rampantes et inoffensives, les sociétés minières pénètrent nos imaginations: les Doux Géants qui se soucient vraiment de nous. Cela s’appelle la CSR, Corporate Social Responsibility (Responsabilité Sociale des Entreprises). Cela permet aux exploitations minières d’apparaître comme l’acteur légendaire et ancien Ministre en Chef, qui aimait jouer tous les rôles dans les films mythologiques Telugu – les bons gars et les mauvais gars, tout en une fois, dans le même film. Cette CSR masque les réalités économiques scandaleuses qui sous-tendent le secteur minier en Inde. Par exemple, selon le récent Rapport Lokayukta pour Karnakata, pour chaque tonne de minerai de fer extraite par une compagnie privée, le gouvernement reçoit une royalty de 27 roupies et la compagnie minière s’en fait 5.000. Dans les secteurs de la bauxite et de l’aluminium, les chiffres sont encore pires. Nous parlons de vol à la lumière du jour à hauteur de milliards de dollars. Assez pour acheter des élections, des gouvernements, des juges, des journaux, des chaînes de télévision, des ONG et des agences d’aide. Qu’est-ce alors qu’un hôpital du cancer, ici et là?

Je ne me souviens pas avoir vu le nom de Vedanta sur la longue liste des MOU signées par le gouvernement du Chhattisgarh. Mais je suis assez tordue pour soupçonner que s’il y a un hôpital du cancer, il doit y avoir une montagne au sommet plat pleine de bauxite quelque part.

Nous dépassons Kanker, réputé pour sa Counter Terrorism & Jungle Warfare Training School (Ecole de formation au contre-terrorisme et à la guerre de jungle) dirigée par le général de brigade B K Ponwar, le Rumpelstiltskin (un personnage de conte) de cette guerre, chargé de la mission de transformer des policiers corrompus et peu soignés (la paille) en commandos de la jungle (l’or). «Combattre la guérilla comme la guérilla», la devise de l’école de formation à la guerre, est peinte sur les pierres.

On apprend aux hommes à courir, à glisser, à monter et à descendre d’hélicoptères en vol, à monter à cheval (ça peut toujours servir), à manger des serpents et à vivre de la jungle. Le général de brigade est très fier de former des chiens de rue à combattre les ‘terroristes’. 800 policiers sont diplômés de l’école de formation à la guerre toutes les six semaines. Vingt écoles semblables sont planifiées à travers toute l’Inde. La force de police est graduellement transformée en armée. (Dans le Cachemire [[Le Cachemire est le théâtre d’une lutte armée séparatiste, et sous la loi martiale]], c’est l’inverse : l’armée est transformée en force de police bouffie, bureaucratique). A l’envers. A l’endroit. Quoi qu’il en soit, l’Ennemi, c’est le Peuple.

Il est tard. Jagdalpur dort, excepté les nombreux panneaux d’affichages de Rahul Gandhi [[Fils de Rajiv et Sonia Gandhi, petit-fils d’Indira Gandhi (ex-premier ministre) et arrière-petit-fils de Jawaharlal Nehru (ex-premier ministre) est secrétaire général du Parti du Congrès depuis mars 2008]] demandant aux gens de rejoindre au Congrès de la Jeunesse. Il s’est rendu dans le Bastar deux fois ces derniers mois, mais n’a pas dit grand chose à propos de la guerre. Elle est probablement trop désordonnée pour que le Prince du Peuple ne s’en mêle à ce stade. Ses gestionnaires médiatiques doivent décidé de la mettre en sourdine. Le fait que la Salwa Judum [[‘Chasse de Purification’, milice anti-guérilla, armée par les pouvoirs publics mais financées par les grands propriétaires et les enterprises minières, connue pour ses exactions]] – le groupe d’autodéfense épouvantable parrainé par le gouvernement, responsable de viols, d’assassinats, d’incendies de villages et d’expulsion de centaines de milliers de personnes de leurs maisons – est dirigé par Mahendra Karma, membre du Congrès, ne joue pas un grand rôle dans la publicité soigneusement orchestrée autour de Rahul Gandhi.

Je suis arrivée au temple Ma Danteshwari bien à l’heure pour mon rendez-vous (premier jour, première apparition). J’avais mon appareil photo, ma petite noix de coco et une tilak de poudre rouge sur mon front. Je me suis demandée si quelqu’un me regardait et rigolait. Quelques minutes plus tard, un jeune garçon m’a approchée. Il avait une casquette et un cartable d’écolier sur le dos. Du verni rouge ébréché sur les ongles de ses doigts. Pas de ‘Hindi Outlook’, pas de bananes. «Etes-vous celle qui doit entrer?» m’a-t-il demandé. Pas de Namashkar Guruji. Je ne savais pas quoi dire. Il a sorti une note trempée de sa poche et me l’a donnée. Elle disait «Outlook nahi mila» (N’ai pas pu trouver d’Outlook). «Et les bananes?» «Je les ai mangées» m’a-t-il dit, «j’ai eu faim».

Une vraie menace pour la sécurité.

Son sac à dos disait Charlie Brown – pas votre imbécile habituel [[Allusion à un politicien indien]]. Il a dit que son nom était Mangtu. J’ai rapidement appris que Dandakaranya, la forêt dans laquelle j’étais prête à entrer, était pleine de gens qui avaient de nombreux noms et des identités changeantes. Cette idée était comme un baume pour moi. Quel bonheur de ne pas être coincé avec soi-même, de devenir quelqu’un d’autre pour un moment.

Nous avons marché jusqu’à l’arrêt de bus, seulement à quelques minutes du temple. Il était déjà bondé. Les choses se sont passées très vite. Il y avait deux hommes sur des motos. Il n’y a pas eu de conversation – juste un regard de reconnaissance, un déplacement du poids du corps, la montée en régime des moteurs. Je n’avais aucune idée d’où nous allions. Nous avons dépassé la maison du commissaire de police, que j’ai reconnue de ma précédente visite. Le commissaire était un homme franc. «Vous voyez m’dame, pour parler franchement, ce problème ne peut pas être résolu par nous, policiers et militaires. Le problème avec ces tribaux, c’est qu’ils ne comprennent pas l’avidité. A moins qu’ils ne deviennent gourmands, il n’y a aucun espoir pour nous. J’ai dit à mon chef, enlevez la force, et à la place, mettez une TV dans chaque maison. Tout se règlera automatiquement».

En un rien de temps, nous roulons hors de la ville. Pas de bouchons. Ca a été un long trajet, trois heures selon ma montre. Nous nous sommes arrêtés brutalement au milieu de nulle part, sur une route vide longée par la forêt des deux côtés. Mangtu est descendu. Moi aussi. Les motos sont parties et j’ai ramassé mon sac à dos pour suivre la petite menace pour la sécurité intérieure dans la forêt. C’était une journée magnifique. Le sol de la forêt était un tapis d’or.

Après un moment, nous avons émergé sur les rives blanches et sableuses d’une large rivière calme. Elle était manifestement alimentée par la mousson, et donc maintenant, c’était plus ou moins du sable plat, avec au centre un courant ne dépassant pas la cheville, facile à traverser. De l’autre côté se trouve le ‘Pakistan’. «Là-bas m’dame» m’avait dit le policier franc, «mes hommes tirent pour tuer». Je me suis souvenue de ça comme nous commencions à traverser. Je nous ai vus dans le viseur d’un fusil d’un policier – minuscules silhouettes dans le paysage, faciles à abattre. Mais Mangtu semblait assez peu inquiet, et j’ai pris modèle sur lui.

Nous attendant sur l’autre rive, en T-shirt vert citron marqué Horlicks! se trouvait Chandu. Une menace pour la sécurité légèrement plus vieille. Peut-être 20 ans. Il avait un sourire mignon, un vélo, un bidon avec de l’eau bouillie et de nombreux paquets de biscuits au glucose pour moi, de la part du Parti. Nous avons repris notre souffle et recommencé à marcher de nouveau. Il s’est avéré que le vélo était un moyen pour brouiller les pistes. Le chemin était pratiquement entièrement non-cyclable. Nous avons escaladé des collines abruptes et descendu des chemins empierrés le long de corniches vraiment précaires. Lorsqu’il ne pouvait pas le pousser, Chandu soulevait le vélo et le transportait au-dessus de sa tête comme s’il ne pesait rien. J’ai commencé à m’interroger à propos de son air ahuri de garçon de village. J’ai découvert (beaucoup plus tard) qu’il pouvait manier n’importe quel type d’arme, «excepté le LMG [[Mitrailleuse légère (généralement munie d’un bipied)]]» m’a-t-il informé joyeusement.

Trois magnifiques hommes bien imbibés, avec des fleurs dans leur turban, ont marché avec nous durant environ une demi-heure, avant que nos chemins ne se séparent. Au coucher du soleil, leurs sacs en bandoulière ont commencé à chanter. Ils avaient des coqs dedans, qu’ils avaient apportés au marché mais n’avaient pas réussi à vendre.

Forêt de Dandkaranya

Chandu semble être capable de voir dans le noir. Je dois utiliser ma lampe électrique. Les grillons se mettent en marche, et bientôt il y a un orchestre, un dôme de son au-dessus de nous. Il me tarde de regarder le ciel nocturne, mais je n’ose pas. Je dois garder mes yeux au sol. Un pas à la fois. Concentrée.

J’entends des chiens. Mais je ne peux pas dire à quelle distance ils sont. Le terrain s’aplanit. Je vole un coup d’œil vers le ciel. Cela me met en extase. J’espère que nous allons nous arrêter bientôt. «Bientôt» dit Chandu. Cela s’avère être un peu plus d’une heure. Je vois les silhouettes d’énormes arbres. Nous arrivons.

Le village semble spacieux, les maisons sont très éloignées les unes des autres. La maison dans laquelle nous entrons est magnifique. Il y a un feu, autour duquel quelques personnes sont assises. Plus de gens dehors, dans l’obscurité. Je ne peux pas dire combien. Je peux juste plus ou moins les discerner. Un murmure circule. Lal Salaam Kaamraid (Salutations rouges, Camarade). Lal Salaam, je dis. Je suis au-delà de la fatigue. La femme de la maison m’appelle à l’intérieur et me donne du poulet au curry cuit dans des haricots verts et du riz rouge. Fabuleux. Son bébé est endormi à côté de moi, ses bracelets de cheville argentés brillent à la lumière du feu.

Après le dîner, j’ouvre la fermeture éclair de mon sac de couchage. C’est une intrusion étrange de son, cette grosse tirette. Quelqu’un allume la radio. Service de la BBC en Hindi. L’Eglise anglicane a retiré ses fonds du projet Niyamgiri de Vedanta, invoquant la dégradation de l’environnement et les violations des droits de la tribu Dongria Kondh. Je peux entendre les clochettes du bétail reniflant, traînant, pétant. Tout va bien dans le monde. Mes yeux se ferment.

Nous sommes debout à 5 heures. Sur la route à 6. Après deux heures, nous traversons une nouvelle rivière. Nous marchons à travers de magnifiques villages. Chaque village a sa famille de tamariniers qui le surveille, comme une étreinte d’énormes dieux bienveillants. Doux tamarinier du Bastar. A 11 heures, le soleil est haut, et la marche moins amusante. Nous nous arrêtons dans un village pour dîner.

Pause repas des guérilleros

Chandu semble connaître les gens dans la maison. Une sublime jeune fille flirte avec lui. Il a l’air un peu timide, peut-être parce que je suis là. Le dîner est composé de papaye crue avec du masoor dal et du riz rouge. Et de la poudre de piment rouge. Nous allons attendre que le soleil perde un peu de son intensité avant de recommencer à marcher. Nous faisons une sieste dans le belvédère. Ce lieu est d’une beauté spartiate. Tout est propre et nécessaire. Pas de désordre. Une poule noire parade de haut en bas du petit mur de boue. Une grille de bambou stabilise les chevrons du toit de chaume et se double comme un casier de rangement. Il y a un balai d’herbe, deux tambours, un panier tissé rouge, un parapluie cassé et toute une pile de boîtes en carton ondulé aplaties et vides. Quelque chose me saute aux yeux. J’ai besoin de mes lunettes. Voici ce qui est imprimé sur le carton: Emulsion à Haute Energie Explosive Puissance Idéale 90 (Classe-2) SD CAT 22.

Nous recommençons à marcher vers deux heures. Dans le village où nous nous rendons, nous allons rencontrer une Didi (Soeur, Camarade) qui sait ce que sera la prochaine étape du voyage. Chandu ne le sait pas. Il y a aussi une économie de l’information. Personne n’est supposé tout savoir. Mais quand nous atteignons le village, Didi n’est pas là. Il n’y a aucune nouvelle d’elle. Pour la première fois, je vois un petit nuage d’inquiétude s’installer chez Chandu. Un très gros s’installe chez moi. Je ne sais pas quels sont les systèmes de communications, mais que faire s’ils ont mal tourné?

Nous sommes stationnés à l’extérieur d’un immeuble scolaire déserté, un peu en dehors du village. Pourquoi toutes les écoles de village du gouvernement sont-elles construites comme des bastions en béton, avec des volets en fer aux fenêtres et des portes en accordéon coulissantes en fer? Pourquoi pas comme les maisons du village, avec de la boue et de la chaume? Parce qu’elles se dédoublent en casernes et en bunkers. «Dans les villages du Abhujmad» dit Chandu «les écoles sont comme ça…» Il gratte le plan d’un immeuble avec une brindille dans la terre. Trois octogones attachés les uns aux autres comme les alvéoles d’une ruche. «Ainsi ils peuvent tirer dans toutes les directions». Il dessine des flèches pour illustrer son propos, tel un graphique de cricket – la roue du chariot du batteur. Il n’y a aucun professeur dans aucune école, dit Chandu. Ils se sont tous enfuis. Ou les avez-vous chassé? Non, nous ne chassons que la police. Mais pourquoi les professeurs devraient-ils venir ici, dans la jungle, alors qu’ils reçoivent leurs salaires assis à la maison? Un bon point.

Il m’informe que ceci est une ‘nouvelle région’. Le Parti n’y est entré que récemment.

Environ vingt jeunes personnes arrivent, filles et garçons. Adolescents ou au début de la vingtaine. Chandu explique que c’est la milice au niveau du village, le rang le plus bas de la hiérarchie militaire maoïste. Je n’avais jamais vu personne comme eux avant. Ils sont vêtus de saris et de lungis [[Vêtement masculin : pièce de tissus que les hommes ceignent autour de la taille]], certains en uniforme vert olive effiloché. Les garçons portent des bijoux, des coiffures. Certains ont aussi des couteaux, des haches, un arc et des flèches.

Jeune combattant d’une milice villageoise

Un garçon transporte un mortier grossier fabriqué à partir d’un lourd tuyau en acier galvanisé de trois pieds. Il est rempli de poudre à canon et de mitraille et prêt à être mis à feu. Cela fait un grand bruit, mais ne peut être utilisé qu’une seule fois. Tout de même, cela effraye la police, disent-ils en gloussant.

La guerre ne semble pas être la plus grande préoccupation dans leurs esprits. Peut-être parce que cette région est en dehors de l’espace vital de la Salwa Judum. Ils viennent juste de terminer une journée de travail, pour aider à construire une clôture autour de certaines maisons du village pour garder les chèvres hors des champs. Ils sont pleins d’amusement et de curiosité. Les filles sont en confiance et naturelles avec les garçons. J’ai un détecteur pour ce genre de chose, et je suis impressionnée. Leur job, dit Chandu, est de patrouiller et de protéger un groupe de quatre ou cinq villages et d’aider dans les champs, de nettoyer les puits ou de réparer les maisons – faire tout ce qui est nécessaire.

Toujours pas de Didi. Que faire? Rien. Donner un coup de main pour découper et éplucher.

Après le souper, sans beaucoup de discussion, tout le monde se met en rang. Manifestement, nous bougeons. Tout se déplace avec nous, le riz, les légumes, les marmites et les casseroles. Nous quittons l’enceinte de l’école et marchons en file indienne dans la forêt. En moins d’une demi-heure, nous arrivons dans une clairière où nous allons dormir. Il n’y a absolument aucun bruit. En quelques minutes, tout le monde a déplié son drap en plastique bleu, l’omniprésent ‘jhilli’ sans lequel il n’y aurait pas de révolution. Chandu et Mangtu s’en partagent un et en étalent un pour moi. Ils me trouvent la meilleure place, près de la meilleure pierre grise. Chandu dit qu’il a envoyé un message à Didi. Si elle le reçoit, elle sera là dès le début de la matinée. Si elle le reçoit.

C’est la plus belle chambre dans laquelle j’ai dormi depuis longtemps. Ma suite privée dans un hôtel 1000 étoiles. Je suis encerclée par ces enfants étranges et magnifiques avec leur curieux arsenal. Ils sont à coup sûr tous maoïstes. Vont-ils tous mourir? Est-ce que l’Ecole de formation à la guerre dans la jungle est pour eux? Et les hélicoptères de combat, l’imagerie thermique et les télémètres laser?

Pourquoi doivent-ils mourir? Pour quoi? Pour transformer tout ceci en une mine? Je me souviens de ma visite aux mines de minerai de fer à ciel ouvert de Keonjhar, dans l’Orissa. Un jour, il y avait là une forêt. Et des enfants comme ceux-ci. Maintenant, la terre ressemble à une blessure rouge et froide. La poussière rouge empli les narines et les poumons. L’eau est rouge, l’air est rouge, les gens sont rouges, leurs poumons et leurs cheveux sont rouges. Toute la journée et toute la nuit, les camions grondent à travers leur village, pare-choc contre pare-choc, des milliers et des milliers de camions, amenant le minerai de fer au port de Paradip d’où il partira vers la Chine. Là, il sera transformé en voitures, en fumée et en villes champignons. En un ‘taux de croissance’ laissant les économistes hors d’haleine. En armes pour faire la guerre.

Tout le monde est endormi, sauf les sentinelles qui prennent la relève toutes les heures et demi. Enfin, je peux regarder les étoiles. Quand j’étais enfant, grandissant sur les rives de la rivière Meenachal, je pensais que le son des grillons – qui commençait toujours au crépuscule – était le son des étoiles pétaradant, se préparant à briller. Je suis surprise à quel point j’adore être ici. Il n’y a nulle part ailleurs dans le monde où j’aimerais mieux être. Qui devrais-je être ce soir? Kamraid Rahel, sous les étoiles? Peut-être Didi viendra-t-elle demain?

Ils arrivent en début d’après-midi. Je peux les voir de loin. Une quinzaine d’entre eux, tous en uniformes vert olive, courant vers nous. Même de loin, de la façon dont ils courent, je peux dire que ce sont de solides combattants. La Peoples Liberation Guerilla Army (PGLA – Guérilla Armée de Libération du Peuple). A laquelle est destinée l’imagerie thermique et les armes guidées par laser. Pour laquelle a été créée l’Ecole de formation à la guerre de jungle.

Ils transportent des armes sérieuses, INSAS [[Fusil d’assaut nouvelle génération en service dans l’armée indienne depuis les années ’80]], SLR [[Fusil d’assaut indien de la génération précédente (copie du FAL belge)]], deux d’entre eux ont des AK 47 [[C’est-à-dire des kalashnikovs]]. Le dirigeant de la brigade est le Camarade Madhav qui est dans le Parti depuis qu’il a 9 ans. Il est de Warangal, Andhra Pradesh. Il est désolé et se confond en excuses. Il y a eu un manque de communication majeur, dit-il encore et encore, ce qui d’habitude n’arrive jamais. J’étais supposée être arrivée au camp principal dès la première nuit. Quelqu’un a laissé tomber le témoin dans le relais de la jungle. La descente de moto aurait du avoir lieu dans un endroit tout à fait différent. «Nous vous avons fait attendre, nous vous avons fait marcher tellement. Nous avons couru tout le chemin quand le message est arrivé que vous étiez ici». J’ai dit que c’était OK, que j’étais venue en étant prête à attendre, à marcher et à écouter. Il veut partir immédiatement, parce que les gens du camp attendaient et se tracassaient.

Colonne de guérilleros

C’est une marche de quelques heures jusqu’au camp. Il commence à faire noir quand nous arrivons. Il y a plusieurs niveaux de sentinelles et des cercles concentriques de patrouille. Il doit y avoir une centaine de camarades alignés en deux rangs. Tout le monde a une arme. Et un sourire. Ils commencent à chanter: Lal lal salaam, lal lal salaam, aane vaaley saathiyon ko lal lal salaam (Salutations rouges aux camarades qui sont arrivés). C’était chanté mélodieusement, comme s’il s’agissait d’une chanson populaire à propos d’une rivière et de la floraison de la forêt. Avec la chanson, le salut, la poignée de main et le poing fermé. Tout le monde salue tout le monde, murmurant lalslaam, mlalslaa mlalslaam…

Hormis un grand jhilli bleu étalé par terre, sur environ 15 pieds carrés, il n’y a aucun signe de ‘camp’. Celui-ci a aussi un toit jhilli. C’est ma chambre pour la nuit. C’était soit pour me récompenser de mes jours de marche, soit pour me dorloter par avance de ce qui nous attendait. Ou les deux. De toute manière, c’était la dernière fois de tout le voyage que j’allais avoir un toit au-dessus de ma tête. Au cours du souper, j’ai rencontré la Camarade Narmada chargée du Krantikari Adivasi Mahila Sangathan (KAMS) dont la tête est mise à prix, la Camarade Saroja de la PLGA qui est aussi grande que son SLR, la Camarade Maase (ce qui signifie Fille Noire en Gondi) dont la tête est aussi mise à prix, le Camarade Roopi, assistant technique, le Camarade Raja qui est en charge de la Division [[La Division est un niveau de l’organisation politique des zones libérées (voir plus loin)]] à travers laquelle j’avais marché et le Camarade Venu (ou Murali ou Sonu ou Sushil ou tout ce que vous voulez l’appeler), clairement le plus âgé de tous. Peut-être du Comité Central, peut-être même du Bureau Politique. On ne me le dit pas, je ne le demande pas. Entre nous, nous parlons Gondi, Halbi, Telugu, Punjabi et Malayalam. Seule Maase parle anglais (donc, nous communiquons tous en hindi!). La Camarade Maase est grande et tranquille et semble devoir nager à travers une couche de douleur pour entrer dans la conversation. Mais à la manière dont elle me prend dans ses bras, je peux dire que c’est une lectrice. Et qu’elle regrette de ne pas avoir de livres dans la jungle. Elle ne me racontera son histoire que plus tard. Quand elle sentira qu’elle peut me confier sa douleur.

De mauvaises nouvelles arrivent, comme c’est le cas dans cette jungle. Un messager, avec des ‘biscuits’. Des notes manuscrites sur des feuilles de papier, pliées et agrafées en petits carrés. Il y en a un sac entier. Comme des jetons. Des nouvelles de partout. La police a tué cinq personnes dans le village d’Ongnaar, quatre de la milice et un villageois ordinaire: Santhu Pottai (25 ans), Phoolo Vadde (22), Kande Potai (22), Ramoli Vadde (20), Salsai Kuram (22). Ils auraient pu être les enfants dans mon dortoir étoilé de la nuit dernière.

Puis les bonnes nouvelles arrivent. Un petit contingent de personnes avec un jeune homme grassouillet. Il est aussi en treillis, mais il est flambant neuf. Tout le monde l’admire et en commente la coupe. Il semble timide et heureux. C’est un docteur qui est venu pour vivre et travailler avec les camarades dans la forêt. La dernière fois qu’un docteur a visité Dandakaranya, c’était il y a de nombreuses années.

A la radio, il y a des nouvelles de la réunion du Ministre de l’Intérieur avec les Ministres en Chef des Etats affectés par ‘l’extrémisme de gauche’, pour discuter de la guerre. Les Ministres en Chef du Jharkhand et du Bihar sont restés discrets et n’y ont pas assisté. Tout le monde, assis autour de la radio rigole. Au moment des élections, disent-ils, tout au long de la campagne et puis peut-être un mois ou deux après la formation du gouvernement, les politiciens disent tous des choses comme «les naxalites sont nos enfants». On peut régler sa montre sur le moment où ils changeront d’avis et montreront leurs crocs.

Je suis présentée à la Camarade Kamla. On me dit que je ne dois en aucun cas m’éloigner de cinq pieds de ma jhilli sans la réveiller. Tout le monde est désorienté dans le noir et pourrait sérieusement se perdre. (Je ne la réveille pas. Je dors comme une buche). Durant la matinée, Kamla me présente un paquet en polyéthylène jaune dont un coin est coupé. Un jour, il a été utilisé pour contenir de la Abis Gold Refined Soya Oil (huile de soja). Maintenant, c’était ma grande tasse pour aller au petit coin. Rien n’est gaspillé sur la route de la révolution. (Encore aujourd’hui, je pense à la Camarade Kamla tout le temps, chaque jour. Elle a 17 ans. Elle porte à la hanche un pistolet fait main. Et quel sourire. Mais si la police vient vers elle, elle la tuera. Elle pourrait la violer d’abord. Aucune question ne sera posée. Parce qu’elle est une Menace pour la Sécurité Intérieure).

Après le petit-déjeuner, le Camarade Venu (Sushil, Sonu, Murali) m’attend, assis les jambes croisées sur le jhilli, avec son apparence de frêle instituteur de village. Je vais recevoir une leçon d’histoire. Ou plus précisément, une conférence sur l’histoire des trente dernières années dans la forêt de Dandakaranya, qui a abouti dans la guerre qui tourbillonne en elle aujourd’hui. Il ne fait aucun doute que c’est une version partisane. Mais quelle histoire ne l’est pas? Dans tous les cas, l’histoire secrète doit être rendue publique pour être contestée, débattue au lieu que l’on mente simplement à son propos, comme cela se passe actuellement.

Le Camarade Venu a une attitude rassurante et calme, et une voix douce qui émergera, dans les jours à venir, dans un contexte qui me troublera complètement. Ce matin, il parle durant plusieurs heures, pratiquement de manière continue. Il est comme un petit gérant de magasin qui a un énorme trousseau de clés avec lesquelles il peut ouvrir un labyrinthe de casiers remplis d’histoires, de chansons et d’idées.

Le Camarade Venu était dans un des sept bataillons armés qui a traversé le Godavari depuis l’Andhra Pradesh et est entré dans la Forêt de Dandakaranya (DK) en juin 1980, il y a trente ans. Ils appartenaient au Peoples War Group (PWG – Groupe ‘Guerre Populaire’), une faction du Parti Communiste d’Inde – Marxiste-Léniniste (CPI-ML), les premiers naxalites. Le PWG a été officiellement annoncé en tant que parti distinct indépendant en avril cette année-là, sous Kondapalli Seetharamiah. Le PGW a décidé de construire une armée permanente, pour laquelle il aurait besoin d’une base. DK allait devenir cette base, et ces premiers bataillons y ont été envoyés pour reconnaître la région et pour commencer le processus de construction de zones de guérillas. Quant à savoir si les partis communistes devaient avoir une armée permanente et si oui ou non une ‘armée populaire’ est une contradiction dans les termes, c’est un vieux débat. La décision du PWG de construire une armée est venue de son expérience dans l’Andhra Pradesh, où sa campagne « La terre aux paysans » a conduit à un affrontement direct avec les propriétaires terriens et a abouti au type de répression policière à laquelle le Parti a trouvé impossible de résister sans sa propre force combattante entrainée.

En 2004, le PGW a fusionné avec d’autres factions CPI(ML), le Party Unity (PU – Unité du Parti) et le Maoist Communist Center (MCC – Centre Communiste Maoïste), qui fonctionne en grande partie en dehors du Bihar et du Jharkhand. Pour devenir ce qu’il est maintenant, le Parti Communiste d’Inde (Maoïste).

Dandakaranya est une part de ce que les Britanniques, à leur manière d’hommes blancs, ont appelé Gondwana, terre des Gonds. Aujourd’hui, les frontières des Etats de Madhya Pradesh, du Chhattisgarh, de l’Orissa, de l’Andhra Pradesh et du Maharashtra coupent à travers la forêt. Fractionner un peuple gênant en unités administratives distinctes est un vieux procédé. Mais ces maoïstes et Gonds maoïstes ne font pas beaucoup attention à des choses comme les frontières d’Etats. Ils ont des cartes différentes dans leurs têtes, et comme d’autres créatures de la forêt, ils ont leurs propres chemins. Pour eux, les routes ne sont pas conçues pour qu’on marche dessus. Elles sont faites pour être traversées, ou comme c’est de plus en plus le cas, pour tendre des embuscades. Bien que les Gonds (divisés entre les tribus des Koyas et des Dorlas) soient de loin majoritaires, il y a de petites colonies d’autres communautés tribales aussi. Les communautés non-adivasis [[Les adivasis sont les ‘peuples tribaux’]], de marchands et de colons vivent aux bords de la forêt, près des routes et des marchés. Le PGW n’a pas été le premier à venir évangéliser le Dandakaranya. Baba Amte, le célèbre partisan de Gandhi a ouvert son ashram et sa léproserie à Warona en 1975. La mission Ramakrishna avait commencé à ouvrir des écoles de village dans les forêts éloignées d’Abhujmad. Dans le Bastar Nord, le Baba Bihari Das a commencé une campagne agressive pour ‘ramener les tribaux dans le bercail hindou’, ce qui impliquait une campagne pour dénigrer la culture tribale, provoquer la haine de soi et introduire le beau cadeau de l’hindouisme – la caste [[Il existe quatre castes principales. Les castes sont héréditaires et la violence des castes dominantes contre les castes inférieures fait partie de la domination. Il n’est pas possible pour un ‘brahmane’, un membre de la couche supérieure, de boire dans le même verre qu’un membre de certaines castes inférieures; même le regard d’un inférieur peut ‘salir’ un repas et il faudra le purifier]]. Les premiers convertis, les chefs de village et les gros propriétaires terriens – des gens comme Mahendra Karma, fondateur de la Salwa Judum – se sont vus conférer le statut de dwij, né deux fois, brahmanes [[C’est-à-dire membre de la caste le plus haute]]. (Bien sûr, c’était un peu une arnaque, parce que personne ne peut devenir brahmane. Si c’était possible, ne serions aujourd’hui devenus une nation de brahmanes). Mais ce faux hindouisme est considéré comme assez bon pour la population tribale, juste comme les marques contrefaites de tout le reste – biscuits, savon, allumettes, huile – qui sont vendues sur les marchés villageois. Dans le cadre de la campagne d’hindouisation, les noms des villages ont été changés dans les registres fonciers, ce qui entraîne que la plupart d’entre eux ont deux noms aujourd’hui, les noms du peuple et les noms du gouvernement. Par exemple, le village d’Innar est devenu Chinnari. Sur les listes électorales, les noms tribaux ont été changés en noms hindous (Massa Karma est devenu Mahendra Karma). Ceux qui ne sont pas venus rejoindre le bercail hindou ont été déclarés ‘katwas’ autrement dit intouchables (Les ‘dalits’ ou ‘intouchables’ sont les membres de la caste la plus basse), ce qui est devenu plus tard la base de recrutement naturelle pour les maoïstes.

Le PGW a d’abord commencé à travailler dans le Bastar Sud et le Gadchiroli. Le Camarade Venu décrit ces premiers mois en détail: comment les villageois étaient suspicieux à leur égard, et ne les laissaient pas entrer dans leurs maisons. Personne ne leur aurait offert de la nourriture ou de l’eau. La police répandait des rumeurs qu’ils étaient des voleurs. Les femmes cachaient leurs bijoux dans les cendres de leur poêle à bois. Il y avait une répression terrible. En novembre 1980, à Gadchiroli, la police a ouvert le feu dans une réunion de village et a tué toute une escouade. Ca a été le premier ‘combat'[[ En anglais : ‘encounters’ (‘rencontres’). Il s’agit d’exécutions déguisées en combats que nous traduirons par ‘combat’ (entre guillemets)]] meurtrier du DK. Ca a été une retraite traumatisant et les camarades se sont retirés à travers le Godavari et sont retournés à Adilabad.

Mais en 1981, ils y sont revenus. Ils ont commencé à organiser les populations tribales pour exiger une augmentation du prix qu’on leur donnait pour les feuilles de tendu (qui sont utilisées pour fabriquer les beedis [[Les beedis sont de petit cigarillos indiens contenant un peu de tabac roulé dans une feuille de tendu (ou temburini)]]). A l’époque, les commerçants payaient trois paises pour un fagot d’environ 50 feuilles. C’était un travail formidable d’organiser les gens qui n’étaient pas du tout familiers avec ce type de politique, de les amener à se mettre en grève.

Finalement, la grève a été un succès et le prix doublé, à six paises [[Le paise est le centième de roupie]] le fagot. Mais le vrai succès pour le Parti était d’avoir été capable de prouver la valeur de l’unité et une nouvelle manière de conduire une négociation politique. Aujourd’hui, après plusieurs grèves et agitations, le prix d’un fagot de feuilles de Tendu est d’une roupie. (Cela semble un peu improbable à ces tarifs, mais le chiffre d’affaire du business du tendu se compte en centaines de milliards de roupies) Chaque saison, le gouvernement glisse des offres et donne à des entrepreneurs la permission d’extraire un volume fixé de feuilles de tendu – habituellement entre 1500 et 5000 sacs standards connus sous le nom de manak boras. Chaque manak boras contient environ 1000 fagots.

(Bien sûr, il n’y a aucune manière de s’assurer que les entrepreneurs n’extraient pas plus que ce qu’ils sont supposés). Au moment où le tendu entre sur le marché, il est vendu en kilos. L’arithmétique glissante et le système rusé de mesure qui converti les fagots en manak boras puis en kilos est contrôlé par les entrepreneurs, et laisse beaucoup de place aux pires manipulations. L’estimation la plus prudente place leur profit par sac standard à environ 1.100 roupies. (Cela après avoir payé au Parti une commission de 120 roupies par sac) Mais par cette voie, un petit entrepreneur (1.500 sacs) fait environ 160.000 roupies par saison et un gros (5.000 sacs) jusqu’à 550.000 roupies.

Une évaluation plus réaliste serait plusieurs fois ce montant. Pendant ce temps, la Plus Grave Menace pour la Sécurité Intérieure fait juste assez pour rester en vie jusqu’à la saison suivante.

Nous sommes interrompus par des rires et par la vue de Nilesh, un des jeunes camarades de la PLGA, marchant rapidement vers la zone de cuisine, se giflant lui-même. Quand il arrive plus près, je vois qu’il transporte un nid en feuilles de fourmis rouges en colère qui ont rampé partout sur lui et qui le mordent aux bras et au cou. Nilesh rigole aussi. «As-tu déjà mangé un chutney?» me demande le Camarade Venu. Je connais bien les fourmis rouges, de mon enfance dans le Kerala, j’ai été mordue par elles, mais je n’en ai jamais mangé. (Le chutney s’avère être bon. Aigre. Beaucoup d’acide folique)

Nilesh est de Bijapur, qui est au cœur des opérations de la Salwa Judum. Le plus jeune frère de Nilesh a rejoint la Judum lors d’un de ses pillages et incendies fous et a été fait Special Police Officer (SPO – Officier de Police Spécial [[Il ne s’agit pas d’un officier au sens des armées occidentale : à peine d’un auxiliaire de police]]). Il habite dans le camp de Basaguda avec sa mère. Son père a refusé d’y aller et est resté au village. En fait, c’est une querelle familiale sanglante.

Plus tard, quand j’ai eu l’occasion de lui parler, j’ai demandé à Nilesh pourquoi son frère avait fait ça. «Il était très jeune» a dit Nilesh, «Il a eu l’opportunité de se déchaîner, de blesser les gens et de brûler des maisons. Il est devenu fou, il a fait des choses terribles. Maintenant, il est coincé. Il ne pourra plus jamais rentrer au village. Il ne sera jamais pardonné. Il le sait».

Nous retournons à la leçon d’histoire. La grande lutte suivante du Parti, dit le Camarade Venu, a été contre l’usine de pâte à papier Ballarpur Paper Mills. Le gouvernement aurait donné aux Thapars un contrat de 45 ans pour extraire 15000 tonnes de bambou à un taux extrêmement subventionné. (De la petite bière comparé à la bauxite, mais tout de même). Les tribaux étaient payés dix paisas pour un fagot qui contenait vingt chaumes de bambou (je ne céderai pas à la tentation vulgaire de comparer cela aux profits que faisaient les Thapars). Une longue agitation, une grève, suivie de négociations avec les responsables de l’usine de pâte à papier en présence de la population, ont triplé le prix à trente paisas le fagot. Pour les peuples tribaux, c’étaient des énormes réussites. D’autres partis politiques avaient fait des promesses, mais n’ont montré aucun signe qu’ils allaient les tenir. Les gens ont commencé à approcher le PWG, demandant s’ils pouvaient s’y joindre.

Mais la politique du tendu, du bambou et d’autres produits forestiers était saisonnière. Le problème permanent, le vrai fléau des vies des gens était le plus grand propriétaire terrien de tous, le Département Forestier. Chaque matin, les représentants des services forestiers, jusqu’aux moindres sous-fifres, pouvaient apparaître dans les villages comme un cauchemar, empêchant les gens de labourer leurs champs, de ramasser le bois de chauffage, de cueillir les feuilles, de ramasser les fruits, de faire paître le bétail, de vivre. Ils amenaient des éléphants pour occuper les champs et dispersaient des graines de babul pour détruire le sol sur leur passage. Les gens étaient battus, arrêtés, humiliés, leurs récoltes détruites. Bien sûr, du point de vue du Département Forestier, ceux-ci étaient des gens illégaux engagés dans une activité anticonstitutionnelle et le Département ne faisait qu’appliquer le Règne de la Loi (Leur exploitation sexuelle des femmes était juste un avantage supplémentaire dans une mission difficile).

Enhardi par la participation populaire dans ces luttes, le Parti a décidé d’affronter le Département Forestier. Il a encouragé les gens à reprendre la terre de la forêt et à la cultiver. Le Département Forestier s’est vengé en brûlant les nouveaux villages qui avaient surgis dans les zones forestières. En 1986, il a annoncé un Parc National à Bijapur, ce qui signifiait l’expulsion de 60 villages. Plus de la moitié d’entre eux avaient déjà été déplacés et la construction de l’infrastructure du Parc National avait commencé quand le Parti y est entré. Il a démoli la construction et a stoppé l’expulsion des villages restants. Il a empêché le Département Forestier d’entrer dans la zone. A quelques occasions, des fonctionnaires ont été capturés, attachés aux arbres et battus par les villageois. C’était une vengeance cathartique de générations d’exploitation. Finalement, le Département Forestier a fui. Entre 1986 et 2000, le Parti a redistribué 300000 acres de terre forestière. Aujourd’hui, dit le Camarade Venu, il n’y a aucun paysan sans terre dans le Dandakaranya.

Roy écoute l’histoire des maoïstes

Pour la génération actuelle de jeunes gens, le Département Forestier est un souvenir distant, la matière d’histoires que les mères racontent à leurs enfants, à propos d’un passé mythologique de servitude et d’humiliation. Pour la génération plus vieille, la libération du Département Forestier signifiait l’authentique liberté. Ils pouvaient la toucher, la sentir. Cela signifiait beaucoup plus que ce que n’a jamais signifié l’indépendance de l’Inde. Ils ont commencé à se rallier au Parti qui avait lutté avec eux. L’équipe de sept bataillons avait parcouru un long chemin. Son influence couvrait maintenant une étendue de 60.000 kilomètres carrés de forêt, des milliers de villages et des millions de personnes.

Mais le départ du Département Forestier a annoncé l’arrivé de la police. Elle a déclenché un cycle de carnage. Fausses ‘combats’ mis en scène par la police, embuscades tendues par la PWG. Avec la redistribution de la terre sont arrivées d’autres responsabilités: irrigation, productivité agricole et le problème d’une population croissante dégageant arbitrairement la forêt. La décision a été prise de séparer le ‘travail de masse’ et le ‘travail militaire’.

Aujourd’hui, le Dandakaranya est administré par une structure complexe de Jantana Sarkars (gouvernements populaires). Les principes d’organisation venaient de la révolution chinoise et de la guerre du Vietnam. Chaque Jantana Sarkar est élu par un groupe de villages dont la population totale peut varier de 500 à 5000. Il a neuf départements: Krishi (agriculture), Kyapar-Udyog (commerce et industrie), Arthik (économie), Nyay (justice), Raksha (défense), Hospital (santé), Jan Sampak (relations publiques), School-Riti Rivaj (éducation et culture) et Jungle. Un groupe de Janatana Sarkars se trouve sous le Comité Régional. Trois Comités Régionaux forment une Division. Il y a dix Divisions dans le Dandakaranya.

«Nous avons un département Save the Jungle (Sauver la Jungle) maintenant» dit le Camarade Venu «tu dois avoir lu le Rapport Gouvernemental que la superficie forestière a augmenté dans les régions naxales?»

Ironiquement, dit le Camarade Venu, les premières personnes à bénéficier de la campagne du Parti contre le Département Forestier ont été les Mukhiyas (chefs de village) – la brigade Dwij. Ils ont utilisé leur main-d’œuvre et leurs ressources pour saisir autant de terre qu’ils le pouvaient, tant que les conditions étaient bonnes. Mais alors, la population a commencé à aborder le Parti avec ses ‘contradictions internes’, comme le dit bizarrement le Camarade Venu. Le Parti a commencé à tourner son attention vers les questions d’équité, de classe et d’injustice au sein de la société tribale. Les grands propriétaires terriens ont senti les ennuis à l’horizon. Vu que l’influence du Parti s’étendait, ils avaient commencé à faiblir. De plus en plus, les gens amenaient leurs problèmes au Parti au lieu des Mukhiyas. Les vieilles formes d’exploitation ont commencé à être mises en cause. Le premier jour de pluie, les gens étaient traditionnellement sensés labourer la terre des Mukhiyas au lieu de la leur. Cela s’est arrêté. Ils ne leur ont plus offert les premiers jours de ramassage de mahua ou d’autres produits forestiers. Manifestement, il fallait faire quelque chose.

Entre en scène Mahendra Karma, un des plus grands propriétaires terriens de la région et à ce moment, membre du Parti Communiste d’Inde (CPI) [[Il s’agit du Parti ‘communiste’ légaliste et réformiste, représenté au parlement]]. En 1990, il a rassemblé un groupe de Mukhiyas et de propriétaires terriens et a commencé une campagne appelée à Jan Jagran Abhiyan (Public Awakening Campaign – Campagne Publique d’Eveil). Leur façon de ‘réveiller’ le ‘public’ était de former un parti de chasse d’environ 300 hommes pour passer la forêt au peigne fin, tuant les gens, brûlant les maisons et attentant à la pudeur des femmes. Le Gouvernement du Madhya Pradesh d’alors – l’état du Chhattisgarh n’avait pas encore été constitué – a fourni le soutien de la police. Dans le Maharashtra, quelque chose de similaire, appelé ‘Front Démocratique’ a commencé son assaut. La Guerre Populaire a répondu à tout cela dans son vrai style de Guerre Populaire, en tuant quelques-uns des propriétaires terriens les plus notables. En quelques mois, la Jan Jagran Abhiyan, la ‘terreur blanche’ – comme la désigne le Camarade Venu – s’est effacée. En 1998, Mahendra Karma, qui avait alors rejoint le Parti du Congrès, a tenté de raviver la Jan Jagram Abhiyan. Cette fois, elle s’est éteinte encore plus vite qu’avant.

Puis, durant l’été 2005, la chance l’a favorisé. En avril, le gouvernement BJP [[Le Bharatiya Janata Party (BJP; Parti du Peuple Indien) est l’un des principaux partis politiques en Inde, de tendance chauviniste hindouiste]] du Chhattisgarh a signé deux MOU pour créer des aciéries intégrées (dont les termes sont secrets). Un pour 70 milliards de roupies avec Essar Steel à Bailadila, et l’autre pour 100 milliards de roupies avec Tata Steel à Lohandiguda. Le même mois, le Premier Ministre Manmohan Singh a énoncé sa fameuse déclaration à propos des maoïstes comme la ‘Menace la Plus Grave pour la Sécurité Intérieure’ de l’Inde. (C’était une chose étrange à dire à ce moment-là, parce qu’en fait, c’était l’opposé qui était vrai. Le Gouvernement du Congrès de l’Andhra Pradesh venait juste de mettre les maoïstes sur la touche, de les décimer. Ils avaient perdu environ 1.600 de leurs cadres et étaient dans le plus complet désordre). La déclaration du Premier Ministre a fait monter en flèche la valeur des actions des sociétés minières. Elle a également envoyé un signal aux médias que les maoïstes étaient une proie facile pour quiconque qui choisissait de courir après eux. En juin 2005, Mahendra Karma a appelé à une réunion secrète de Mukhiyas dans le village de Kutroo et a fondé la Salwa Judum. Un charmant mélange de traditionalisme tribal et de sentimentalisme hindou aux relents nazis.

Contrairement à la Jan Jagran Abhiyan, la Salwa Judum était une opération de nettoyage de terrain, destinée à déplacer les personnes de leurs villages vers des camps en bordure de route, où ils pouvaient être contrôlés policièrement. En termes militaires, cela s’appelle Hameaux Stratégiques. Cela a été conçu par le général Sir Harold Briggs en 1950 quand les Britanniques étaient en guerre contre les communistes en Malaisie. Le Plan Briggs est devenu très populaire dans l’armée indienne qui l’a utilisé dans le Nagaland, le Mizoram et le Telengana. Le Ministre en Chef BJP du Chhattisgarh, Raman Singh a annoncé que tant que, en ce qui concernait son gouvernement, les villageois qui n’avaient pas déménagé dans les camps seraient considérés comme maoïstes. Donc dans le Bastar, pour un villageois ordinaire, le simple fait de rester chez lui est devenu l’équivalent d’une dangereuse activité terroriste.

Avec une tasse en acier de thé noir, comme un plaisir spécial, quelqu’un me tend une paire d’écouteurs et allume un petit lecteur MP3. C’est un enregistrement rayé de Mr Manhar, le commissaire de police de Bijapur d’alors, briefant un officier subalterne à la radio à propos des récompenses et des primes que les gouvernements de l’Etat et de l’Etat central offrent aux villages ‘jagrit’ (réveillés) et aux gens qui acceptent de déménager dans les camps. Et puis il donne les instructions claires: les villages qui refusent de ‘se rendre’ devront être brûlés et les journalistes qui veulent couvrir les naxalites devront être abattus à vue. (J’avais lu ça dans les journaux il y a longtemps. Quand l’histoire s’est répandue, comme punition – pour punir qui, ce n’est pas clair – le commissaire a été transféré à la Commission des Droits Humains de l’Etat).

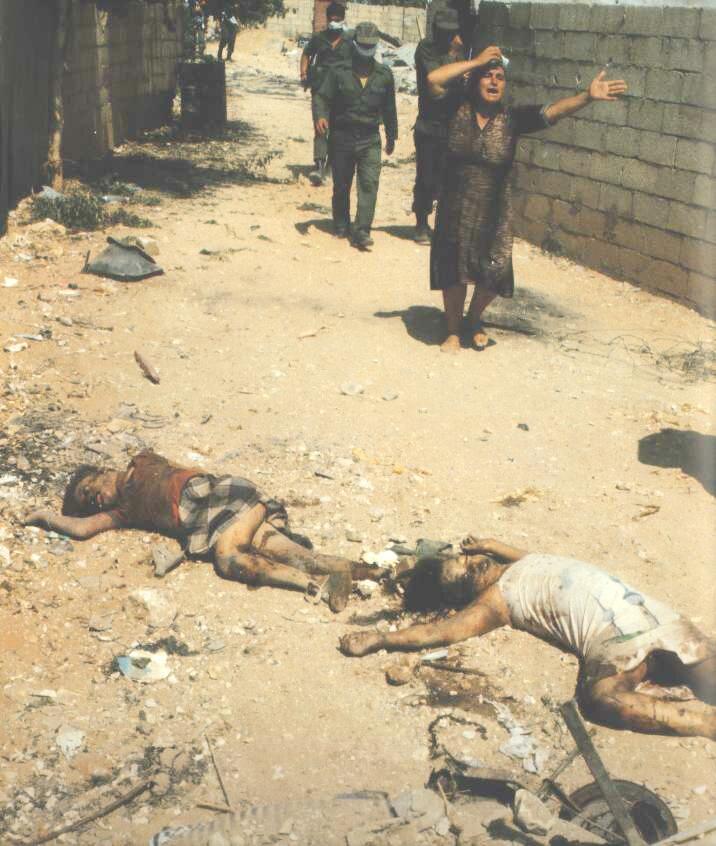

Le premier village que la Salwa Judum a brûlé (le 18 juin 2005) était Ambeli. Entre juin et décembre 2005, elle a brûlé, tué, violé et pillé sur son chemin à travers des centaines de villages du Dantewara Sud. Le centre de ses opérations était les districts de Bijapur et de Bhairamgarh, près de Bailadila, où la nouvelle usine Essar Steel était en projet. Ce n’est pas une coïncidence, il y avait aussi des bastions maoïstes, où les Jantan Sarkars avaient fait beaucoup de travail, surtout pour construire des structures de collecte d’eau. Les Janata Sarkars sont devenus la cible spéciale des attaques de la Salwa Judum. Des centaines de personnes ont été assassinées avec les manières les plus brutales. Environ 60.000 personnes ont déménagé dans les camps, certaines volontairement, d’autres sous la terreur. Parmi elles, environ 3.000 ont été nommées Special Police Officer (SPO) pour un salaire de 1.500 roupies.

Pour ces miettes dérisoires, des jeunes gens, comme le frère de Nilesh, se sont condamnés eux-mêmes à une réclusion à vie dans une enceinte de barbelés. Cruels comme ils l’ont été, ils pourraient finir par être les pires victimes de cette horrible guerre. Aucun jugement de la Cour Suprême ordonnant le démantèlement de la Salwa Judum ne pourra changer leur destin.

Les centaines de milliers de personnes restantes sont sorties de l’écran radar du gouvernement. (Mais pas les fonds de développement pour ces 644 villages. Qu’advient-il de cette petite mine d’or?) Beaucoup d’entre eux ont fait leur chemin vers l’Andhra Pradesh et l’Orissa où ils migraient d’habitude pour travailler comme contractuels durant la saison de la cueillette du piment. Mais des dizaines de milliers ont fui dans la forêt, où ils vivent toujours, sans abri, revenant dans leurs champs et leurs maisons uniquement dans la journée.

Dans le sillage de la Salwa Judum, un essaim de commissariats et de camps sont apparus. L’idée était de fournir un tapis de sécurité pour une ‘réoccupation rampante’ du territoire contrôlé par les maoïstes. La supposition était que les maoïstes n’oseraient pas s’attaquer une si grande concentration de forces de sécurité. Les maoïstes pour leur part, ont réalisé que s’ils ne brisaient pas ce tapis de sécurité, cela reviendrait à abandonner le peuple dont ils avaient gagné la confiance et avec qui ils avaient vécu et travaillé durant 25 ans. Ils ont riposté par une série de contre-attaques au cœur du dispositif de sécurité.

Le 26 janvier 2006, la PLGA a attaqué un camp de police de Gangalaur et a tué sept personnes. Le 17 juillet 2006, le camp de Salwa Judum à Erabar a été attaqué, vingt personnes ont été tuées et 150 blessées. (On a pu lire à ce sujet: «Les maoïstes ont attaqué un camp d’assistance créé par le gouvernement de l’Etat pour fournir un abri aux villageois qui avaient fui leur village à cause de la terreur déchaînée par les naxalites») Le 13 décembre, ils ont attaqué le camp ‘d’assistance’ de Basaguda et ont tué trois SPO et un agent de police. Le 15 mars 2007 est venue la plus audacieuse d’entre elles. 120 guérilleros de la PLGA ont attaqué la Rani Bodili Kanya Ashram, un foyer de filles qui avait été converti en caserne pour 80 policiers (et SPO) du Chhattisgarh pendant que les filles y vivaient encore comme boucliers humains. La PLGA a pénétré l’enceinte, a barré l’annexe où vivait les filles et a attaqué la caserne. 55 policiers et SPO ont été tués. Aucune des filles n’a été blessée. (Le commissaire de police franc de Dantewara m’avait montré sa présentation Power Point avec des photos horribles des brûlés, les corps éventrés des policiers au milieu des ruines du bâtiment scolaire explosé. Elles étaient si macabres, il était impossible de ne pas détourner le regard. Il semblé content de ma réaction).

L’attaque de Rani Bodili a causé un tumulte dans le pays. Les organisations de défense des droits humains ont condamné les maoïstes, pas seulement pour leur violence, mais également pour être anti-éducation et pour attaquer les écoles. Mais dans le Dandakaranya, l’attaque de Rani Bodili est devenue une légende: des chansons, des poèmes et des pièces ont été écrites à son sujet.

La contre-offensive maoïste a brisé le tapis de sécurité et a donné un répit à la population. La police et la Salwa Judum se sont retirées dans leurs camps, desquels elles émergent maintenant – habituellement dans le milieu de la nuit – seulement en paquets de 300 ou 1.000 pour mener des opérations Bouclage et Ratissage dans les villages. Graduellement, excepté les SPO et leurs familles, le reste des gens dans les camps de la Salwa Judum ont commencé à retourner dans leurs villages. Les maoïstes les ont accueillis et ont annoncé que même les SPO pouvaient revenir s’ils regrettaient sincèrement et publiquement leurs actions. Les jeunes gens ont commencé à affluer à la PLGA (La PLGA a été officiellement constituée en décembre 2000). Ces trente dernières années, ses brigades armées se sont très graduellement étendues en sections, les sections ont grandi en pelotons et les pelotons en compagnies. Mais après les ravages de la Salwa Judum, la PLGA a été rapidement capable de compter ses combattants en bataillons.

La Salwa Judum n’avait pas simplement échoué, elle s’était méchamment retournée contre ses créateurs.

Comme nous le savons maintenant, ce n’était pas juste une opération locale d’un petit truand. Sans tenir compte du double discours dans la presse, la Salwa Judum était une opération conjointe du gouvernement de l’Etat du Chhattisgarh et du Parti du Congrès qui était au pouvoir à l’Etat central. Elle n’avait pas le droit d’échouer. Pas alors que tous ces MOU étaient en attente, comme des espoirs flétris sur le marché matrimonial. Le Gouvernement subissait une pression terrible pour présenter un nouveau plan. Il a sorti l’Opération Green Hunt. Les SPO de la Salwa Judum sont maintenant appelé Commandos Koya. Il a déployé la Chhattisgarh Armed Force (CAF – Force Armée du Chhattisgarh), la Central Reserve Police Force (CRPF), la Border Security Force (BSF – Force de Sécurité Frontalière), la Indo-Tibetan Border Police (ITBP – Police Frontalière Indo-Tibétaine), la Central Industrial Security Force (CISF – Force Centrale de Sécurité Industrielle), les Grey Hounds, les Scorpions, les Cobras. Et une police affectueusement appelée WHAM – Winning Hearts and Arms (Gagnant les Cœurs et les Esprits).

Les guerres importantes sont souvent livrées dans des endroits improbables. Le capitalisme de libre marché a battu le communisme soviétique dans les montagnes lugubres d’Afghanistan. Ici, dans les forêts de Dantewara, une bataille fait fureur pour l’âme de l’Inde. Beaucoup de choses ont été dites à propos de l’aggravation de la crise dans la démocratie indienne et la complicité entre les grandes entreprises, les principaux partis politiques et le gratin de l’appareil sécuritaire. Si quelqu’un veut faire un rapide contrôle surprise, c’est à Dantewara qu’il doit aller.

Une ébauche de rapport sur les Relations Agraires de l’Etat et la Tâche Inachevée de la Réforme de la Terre (Volume 1) a dit que Tata Steel et Essar Steel étaient les premiers financeurs de la Salwa Judum. Vu que c’était un Rapport du gouvernement, il a fait des vagues quand il a été dévoilé à la presse. (Ce fait a été par la suite exclu du rapport final. Etait-ce une erreur sincère, ou quelqu’un a-t-il reçu une gentille petite tape d’acier intégré sur l’épaule?)

Le 12 octobre 2009, l’audience publique obligatoire pour l’aciérie Tata, sensée se tenir à Lohandigua où les habitants locaux auraient pu aller, a en fait eu lieu dans une petite salle au siège du Trésor public de Jagdalpur, éloigné de plusieurs miles et avec un cordon massif de sécurité. Un public de cinquante tribaux recrutés et rétribués a été amené dans un convoi escorté de jeeps du gouvernement. Après la réunion, le Percepteur du District a félicité ‘le peuple de Lohandiguda’ pour sa coopération. Les journaux locaux ont rapporté le mensonge, même s’ils savaientà quoi ‘en tenir (Les publicités ont afflué). Malgré les objections des villageois, les acquisitions de terres pour le projet ont commencé.

Les maoïstes ne sont pas les seuls à chercher à renverser l’Etat indien. Il a déjà été renversé plusieurs fois, par le fondamentalisme hindou et le totalitarisme économique.

Lohandiguda, un trajet de cinq heures depuis Dantewara, n’a jamais été une région naxalite. Mais maintenant, elle l’est. La Camarade Joori qui était assise à côté de moi pendant que je mangeais le chutney aux fourmis, travaille dans la région. Elle a dit qu’ils avaient décidé d’y entrer après que des tags aient commencé à apparaître sur les murs des villages, disant Naxali Ao, Hamein Bachao (Naxalites, venez et sauvez-nous)! Il y a quelques mois, Vimal Meshram, Président du panchayat (conseil municipal) du village était abattu au marché. «C’était un homme de Tata» dit Joori «Il obligeait les gens à laisser tomber leur terre et à accepter la compensation. C’est bien qu’il ait été tué. Nous avons aussi perdu un camarade. Ils l’ont abattu. T’veux un peu plus de chapoli?» Elle a seulement vingt ans. «Nous ne laisserons pas Tata venir ici. Le peuple ne les veut pas.» Joori n’est pas de la PLGA. Elle est dans la Chetna Natya Manch, l’aile culturelle du Parti. Elle chante. Elle écrit des chansons. Elle vient de Abhumad. (Elle est mariée avec le Camarade Madhav. Elle est tombée amoureuse de ses chants quand il a visité son village avec une troupe de la CNM).

A ce stade, je sens que je devrais dire quelque chose. A propos de la futilité de la violence, à propos du caractère inacceptable des exécutions sommaires. Mais que devrais-je suggérer de faire? Aller en justice? Faire un sit-in à Jantar Mantar, à New Delhi? Une manifestation? Une grève de la faim en chaîne? Cela semble ridicule. On devrait demander aux organisateurs de la Nouvelle Politique Economique – qui trouvent si facile de dire «Il n’y a Pas d’Alternative» – de suggérer une Politique de Résistance alternative. Une qui soit spécifique, à ces gens spécifiques, dans cette forêt spécifique. Ici. Maintenant. Pour quel parti voteraient-ils? Quelle institution démocratique de ce pays aborderaient-ils? A quelle porte Narmada Bachaor Andolan n’a-t-il pas frappé durant ces années et ces années où il a combattu contre les Grands Barrages de Narmada?

Il fait noir. Il y a beaucoup d’activité dans le camp, mais je ne peux rien voir. Juste des points de lumière qui bougent. Il est difficile de dire si ce sont des étoiles, ou des lucioles, ou des maoïstes en mouvement. Le petit Mangtu apparaît, sorti de nulle part. Je découvre qu’il fait partie d’un groupe de dix enfants du premier lot de la Young Communist Mobile School (Ecole Mobile des Jeunes Communistes) à qui l’on apprend à lire et à écrire, et les principes de base du communisme. («Endoctrinement des jeunes esprits!» hurle nos médias commerciaux. Les publicités à la TV qui lavent le cerveau des enfants avant même qu’ils ne puissent penser, n’étant pas vues comme une forme d’endoctrinement) Les jeunes communistes ne sont pas autorisés à porter des fusils ou des uniformes. Mais ils suivent les bataillons de la PGLA avec des étoiles dans les yeux, comme des groupies d’un groupe de rock.

Camp maoïste dans la forêt

Mangtu m’a adoptée avec un doux air de propriétaire. Il a rempli ma bouteille d’eau et dit que je devrais faire mon sac. Un coup de sifflet. La tente bleue en jhilli est démantelée et repliée en cinq minutes. Un autre coup de sifflet et toute la centaine de camarades se met en ligne. Cinq rangs. Le Camarade Raju est le Directeur des Opérations. Il y a un appel. Je suis dans la file aussi, criant mon numéro quand la Camarade Kamla, qui est en face de moi, me le souffle. (Nous comptons jusque vingt et puis recommençons à un, parce que les Gonds ne peuvent compter que jusque là. Vingt, c’est assez pour eux. Peut-être devrait-ce être assez pour nous aussi.) Chandu est en treillis maintenant et porte une mitraillette Sten. D’une voix grave, le Camarade Raju briefe le groupe. Tout est en Gondi, je n’y comprends rien, mais j’entends continuellement le mot RV. Plus tard, Raju me dit qu’il veut dire Rendez-vous. C’et maintenant un mont Gondi. «Nous faisons des points RV de telle manière que si nous sommes sous le feu et que les gens doivent se disperser, ils savent où se regrouper». Il lui est impossible de savoir le type de panique que cela provoque en moi. Pas parce que j’ai peur qu’on me tire dessus, mais parce que j’ai peur d’être perdue. Je suis une dyslexique directionnelle, capable de me perdre entre ma chambre et ma salle de bain. Que ferai-je dans 60.000 kilomètres carrés de forêt? Qu’il pleuve ou qu’il vente, je m’accrocherai au pallu [[Partie du sari qui couvre la poitrine et retombe dans le dos]] du Camarade Raju.

Avant que nous ne commencions à marcher, le Camarade Venu vient vers moi. «Okay Camarade. Je prends congé de toi». Je suis décontenancée. Il a l’air d’un petit moustique avec un capuchon de laine et des sandales, entouré par ses gardes du corps, trois femmes, trois hommes. Lourdement armés. «Nous te sommes très reconnaissants camarade, d’avoir fait tout le chemin jusqu’ici» dit-il. Une fois encore, la poignée de main, le poing serré. «Lal Salaam Camarade». Il disparait dans la forêt, le Gardien des Clés. Et en un instant, c’est comme s’il n’avait jamais été là. Je me sens un peu dépossédée. Mais j’ai des heures d’enregistrement à écouter. Et comme les jours se transforment en semaines, je vais rencontrer beaucoup de gens pour remplir de couleurs et de détails la grille qu’il a dessinée pour moi. Nous commençons à marcher dans la direction opposée. Le Camarade Raju, sentant l’iodex à un mile à la ronde, dit avec un sourire joyeux «Mes genoux sont finis. Je ne peux marcher que si j’ai pris une poignée d’anti-douleurs».

Le Camarade Raju parle parfaitement le hindi et a une façon pince-sans-rire de raconter les histoires les plus drôles. Il a travaillé comme avocat à Raipur durant 18 ans. Sa femme, Malti, et lui, étaient membres du Parti et faisaient partie de son réseau dans la ville. A la fin de 2007, l’une des personnes clé du réseau de Raipur a été arrêtée, torturée et finalement transformée en informateur. Elle a été conduite à travers Raipur dans un véhicule de police fermé et a dû désigner ses anciens collègues.

La Camarade Malti était l’une d’eux. Le 22 janvier 2008, elle a été arrêtée avec d’autres. L’accusation principale contre elle est qu’elle a envoyé des CD contenant des preuves vidéos des atrocités de la Salwa Judum à plusieurs membres du Parlement. Son affaire ne vient que rarement à l’audience parce que la police sait que son dossier est bidon. Mais la nouvelle Chhattisgarh Special Public Security Act (CSPSA – Loi Spéciale de Sécurité Publique du Chhattisgarh) autorise la police à le retenir sans possibilité de remise en liberté sous caution durant plusieurs années. «Maintenant, le gouvernement a déployé plusieurs bataillons de la police du Chhattisgarh pour protéger les pauvres membres du Parlement de leur propre courrier» dit le Camarade Raju. Lui ne s’est pas fait arrêter parce qu’à ce moment là, il était à Dandakoranya, où il assistait à une réunion. Il y est resté depuis. Ses deux enfants en âge scolaire qui étaient restés seuls à la maison ont été abondamment interrogés par la police. Finalement, ils ont fait leurs bagages et sont partis vivre chez un oncle. Le Camarade Raju n’a reçu de leurs nouvelles pour la première fois il y a seulement quelques semaines. Qu’est-ce qui lui donne cette force, cette capacité à garder son humour acide? Qu’est-ce qui les fait tous avancer, malgré tout ce qu’ils ont enduré? Leur confiance et leur espoir – et l’amour – pour le Parti. Je rencontre cela encore et encore, enraciné dans l’histoire personnelle des gens.

Nous avançons maintenant en une seule file. Moi et une centaine d’insurgés ‘d’une violence insensée’ et sanguinaires. J’ai regardé le camp avant que nous ne le quittions. Il n’y a aucun signe que pratiquement cent personnes ont campé ici, excepté quelques cendres à l’emplacement des feux. Cette armée est incroyable. En ce qui concerne la consommation, elle est plus gandhienne que tout gandhien, et a une empreinte carbone plus légère que n’importe quel évangéliste du changement climatique. Mais pour l’instant, elle a même une approche ‘gandhienne’ du sabotage; avant qu’un véhicule de police ne soit brûlé, par exemple, il est déshabillé et chaque partie est cannibalisée. Le volant est redressé et transformé en canon, la garniture intérieure en rexine est enlevée et utilisée pour faire des cartouchières, la batterie pour la charge d’énergie solaire. (Les nouvelles instructions du haut commandement sont que les véhicules capturés doivent être enterrés et non brûlés. De cette manière, ils peuvent être ressuscités quand on en a besoin). Je me demande si je devrais écrire une pièce de théâtre – Gandhi Prend Ton Fusil. Ou serai-je lynchée?

Nous marchons dans le noir et dans un silence de mort. Je suis la seule qui utilise une lampe électrique, pointée vers le bas et donc tout ce que je peux voir dans son cercle de lumière, ce sont les talons nus de la Camarade Kamla dans ses sandales noires éraflées, me montrant exactement où je dois mettre mes pieds. Elle transporte dix fois plus de poids que moi. Son sac à dos, un fusil, un énorme sac de provisions sur sa tête, un des grands plats de cuisine et deux sacs en bandoulière remplis de légumes. Le sac sur sa tête est parfaitement équilibré et elle peut descendre des pentes et des chemins de pierres glissants sans même le toucher. Elle est un miracle. Cela s’avère être une longue marche. Je suis reconnaissante pour la leçon d’histoire parce qu’en plus de tout le reste, elle a donné du repos à mes pieds durant toute une journée. (C’est la plus belle chose que de marcher dans la forêt pendant la nuit. Et je vais le faire nuit après nuit).

Nous nous rendons à une célébration pour le centenaire de la rébellion du Bhumkal en 1910 durant laquelle les Koyas se sont soulevés contre les Britanniques. Bhumkal signifie tremblement de terre. Le Camarde Raju dit que les gens marcheront pendant des jours ensemble pour venir à la célébration. La forêt doit être remplie de gens en mouvement. Il y a des célébrations dans toutes les divisions du DK. Nous sommes privilégiés parce que le Camarade Leng, le Maître de Cérémonie, marche avec nous. En Gondi, Leng signifie ‘la voix’.

Le Camarade Leng est un grand homme d’âge moyen originaire de l’Andhra Pradesh, un collègue du chanteur-poète légendaire et bien aimé Gadar, qui a fondé l’organisation culturelle radicale Jan Natya Manch (JNM) en 1972. Finalement, JNM est devenu une partie officielle de la PWG et dans l’Andhra Pradesh pouvait attirer des foules de dizaine de milliers de personnes. Le Camarade Leng s’est joint en 1977 et est devenu un célèbre chanteur. Il a vécu dans l’Andhra durant la pire répression, l’ère des assassinats au cours ‘combats’ dans lesquelles des amis mourraient pratiquement chaque jour. Il a lui-même été ramassé une nuit dans son lit d’hôpital, par une femme commissaire de police se faisant passer pour un médecin. Il a été amené dans la forêt à l’extérieur de Warangal pour être ‘combattu’. Mais par chance pour lui, dit le Camarade Leng, Gadar a appris la nouvelle et s’est arrangé pour donner l’alarme. Lorsque la PWG a décidé de commencer une organisation culturelle dans le DK en 1998, le Camarade Leng a été envoyé pour diriger le Chetana Natya Manch. Et il est ici maintenant, marchant avec moi, vêtu d’une chemise vert olive, et pour une raison quelconque, d’un pyjama mauve avec des lapins roses dessus. «Il y a 10.000 membres dans le CNM maintenant» m’a-t-il dit. «Nous avons 500 chansons, en hindi, en gondi, en chhattisgarhi et en halbi. Nous avons imprimé un livre avec 140 de nos chansons. Tout le monde en écrit».