Notre film

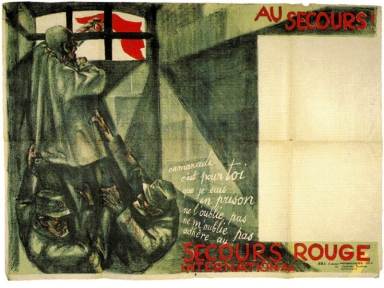

Décembre 1922 – Fondation du MOPR en Russie soviétique

Premier logo du SRI

C’est le 29 décembre 1922 que la Société des vieux bolcheviks, lors d’une de ses sessions, lance l’idée d’une association russe ‘d’aide et de solidarité internationale aux combattants de la Révolution’ (MOPR); celle-ci reçoit le nom de Secours rouge. Très vite, l’idée est reprise par l’Internationale Communiste et le Secours Rouge s’adjoint de nombreuses sections nationales. Lors de sa première conférence, le Secours Rouge définit ses buts: ‘La conférence souligne particulièrement la signification politique du S.R.I. comme un des leviers les plus importants du front unique pour attirer les larges masses des travailleurs et des paysans sans distinction de parti à la solidarité avec les combattants révolutionnaires emprisonnés.’ L’organisation se veut donc la plus large possible mais se dote d’une structure très centralisée: le congrès des associations nationales membres, réuni au moins tous les deux ans, élit un Comité Exécutif siégeant deux fois par an; ce dernier choisit en son sein un Présidium de neuf membres.

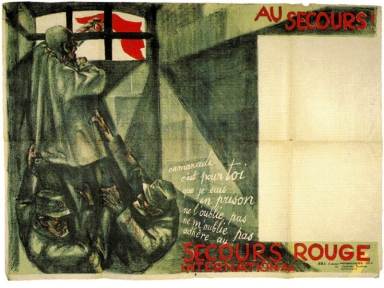

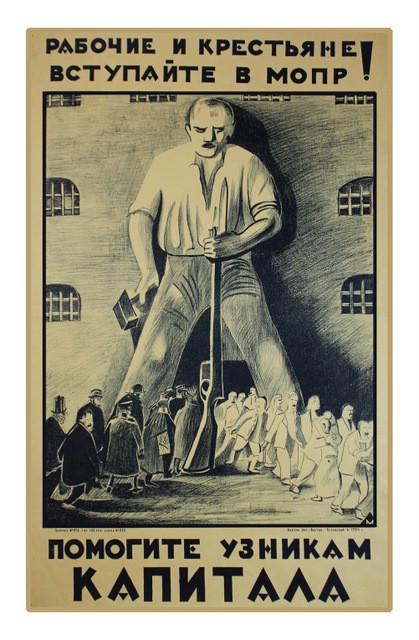

Affiche du SRI

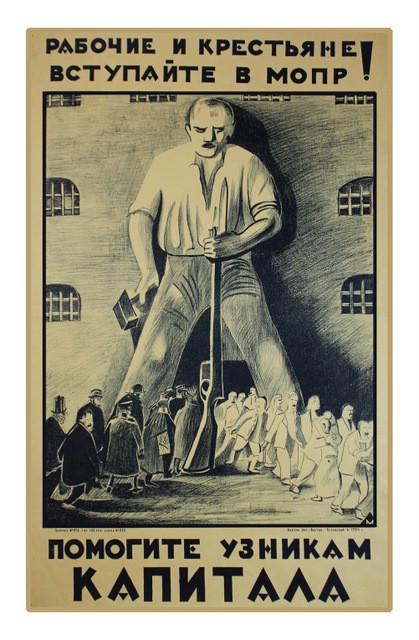

Affiche du MOPR

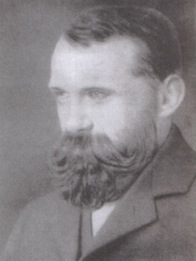

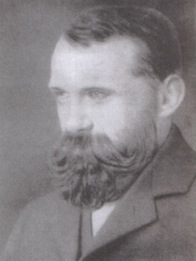

1922-1924 – Julian Marchlewski, premier président du SRI

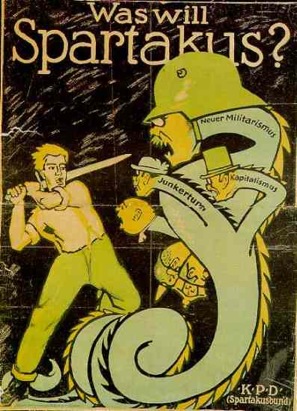

Julian Marchlewski était un des co-fondateurs, en 1893, avec Rosa Luxembourg du Parti social-démocrate de Pologne qui est dissout deux ans plus tard à la suite d’arrestations massives. Il prend part en Pologne à la révolution de 1905. Il rejoint le parti bolchevique, émigre en Allemagne où il est co-fondateur de la Ligue Spartakus et participe à la lutte révolutionnaire en Allemagne. Il est arrêté et plus tard échangé avec la Russie soviétique contre un espion allemand. En 1920, il dirige le Comité révolutionnaire polonais provisoire qui voulait proclamer la République socialiste soviétique polonaise, et qui est dissout après la contre-offensive des armées blanches et la victoire de la réaction en Pologne. Il sera le premier président du Comité Central du SRI jusqu’à sa mort, survenue en 1925.

Julian Marchlewski

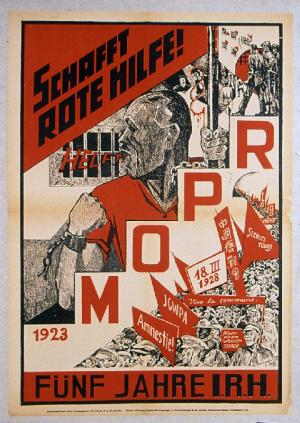

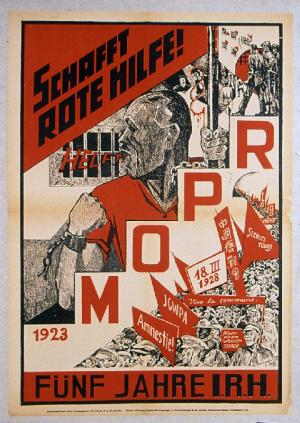

Affiche pour le cinquième anniversaire du MOPR/SRI

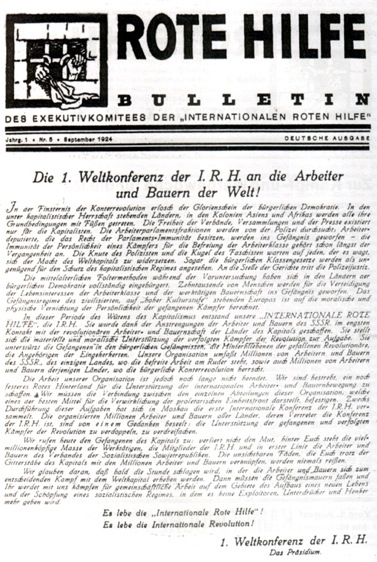

Septembre 1924 – Le SRI compte déjà 19 sections nationales

En septembre 1924, le SRI tient sa première Conférence internationale. Il réunit à ce moment 19 sections nationales, à savoir:

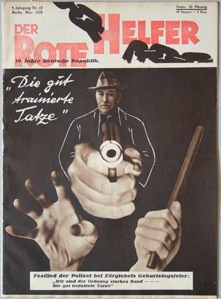

-Allemagne: Rote Hilfe Deutschlands

-Autriche: Osterreichische Rote Hilfe

-Bulgarie: Organisation für die Unterstützung für die Opfer der kapitalistischen Diktatur

-Espagne: Socorro Rojo Internacional

-France: Secours Rouge International

-Grande-Bretagne: International Class War Prisoners Aid

-Mexique: Liga Pro Luchadores Perseguidos

-Norvège: Norges Roede Hjelp

-Pays-Bas: Rode Hulp Holland

-Pologne: Kommission für die Unterstützung von politischen Gefangenen

-Suède: Internationella röda hjälpen – svenska sektionen

-Union soviétique: Internationale rote Hilfe fûr die Kämpfer der Revolution

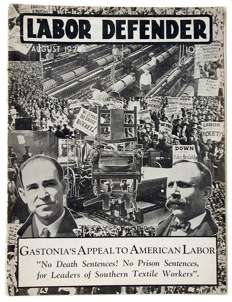

-USA: International Labor Defense

Bulletin du SRI

Carte postale de la section britannique du SRI

1921-1922 – SRI et SOI

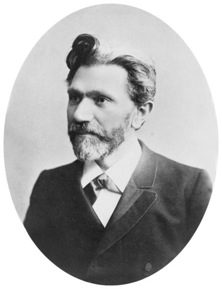

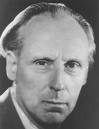

Le Secours Ouvrier International est créé en 1921, un an avant le SRI. Son fondateur est Willy Münzenberg, proche de Lénine, futur député du parti communiste d’Allemagne, très lié aux milieux de l’avant-garde artistique. C’est l’époque du vote du Komintern en faveur de la politique de front unique, entraînant le développement d’organisations de masse. 1921, c’est aussi l’époque de la grande famine en URSS. Le 13 juillet, Maxime Gorki lance un appel international pour que l’on vienne en aide aux affamés. De retour d’un voyage dans ce pays, l’Allemand Münzenberg crée l’Internationale Arbeitershilfe (IAH, SOI en français) rassemblant de nombreuses organisations de gauche et des personnalités du monde entier, comme Albert Einstein, Anatole France, Henri Barbusse. Bientôt partiront du monde entier des bateaux de vivres, sous les auspices du SOI. Le SOI devient tellement puissant qu’il installe toutes sortes d’usines en URSS, bâtit des immeubles, répare les anciens.

Dans un second temps, le SOI devient l’organisation d’entraide internationale du prolétariat en lutte. Le SOI organise des collectes pour soutenir les grévistes, accueille les enfants des grévistes, etc. Les enfants des grévistes du Borinage seront ainsi recueilli par des familles ouvrières françaises et allemandes la durée de la grève.

Willi Münzenberg

Carnet du SOI

Solidarité du SOI

Ecouter Ernst Buch qui chante la marche du SOI

Mai 1923 – Fondation de la section française du SRI

En France, L’Humanité annonce le 5 mai 1923 la fondation d’un « Comité de Secours rouge ». Constitué à l’initiative du Parti communiste et de la CGTU, il résulte de la fusion du Comité de secours aux réfugiés étrangers et du Comité pour les victimes du fascisme italien, nés quelques mois plus tôt. Il fonctionne d’abord sur le principe des adhésions collectives d’organisations, jusqu’à son premier congrès constitutif en mai 1925. La section française du SRI est ensuite réorganisée sur la base des adhésions individuelles, dont le nombre dépasse les 40 000 à la fin des années 1920.

Direction de la section française du SRI en 1926: de gauche à droite, assis] Marty, Daniel Renoult, Cadeau, [et debout] Cordier, Rocher, Wallet, Geny, Michel

Affiche en arabe du SR de France: « Ne nous oubliez pas ! »

Mai 1923 – Fondation de la section suisse du SRI

C’est Willi Trostel, un des fondateurs du Parti Communiste de Suisse, qui, de 1923 à 1939, assuma la direction du Secours rouge suisse en qualité de permanent du Secours rouge international. Trostel servait d’homme de liaison avec le centre. Il voyageait beaucoup pour le Secours rouge international (URSS, Allemagne, France, Autriche, Belgique, Hollande, Espagne, Tchécoslovaquie, Danemark, Suède et Norvège), transportant plusieurs fois de grosses sommes d’argent. Il était en contact avec tous ceux qui revenaient de Moscou. En outre, il était rédacteur de l’organe international du Secours rouge international, membre de son comité exécutif et co-responsable de la maison d’édition « MOPR » à Zurich. Au début des années 1930, il participait aux Plénums du comité central du Parti Communiste de Suisse en tant que secrétaire du Secours rouge, il fut élu à cette instance, en 1936. Il assista au VIIe congrès mondial du Komintern. Il succomba à une crise cardiaque durant la guerre.

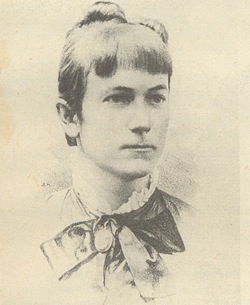

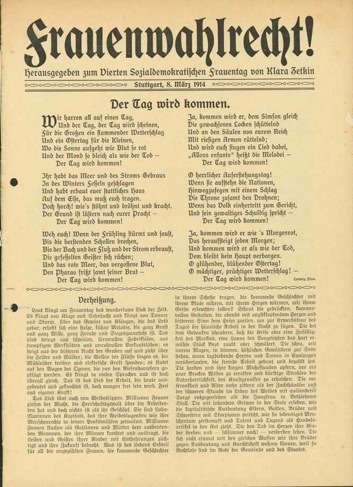

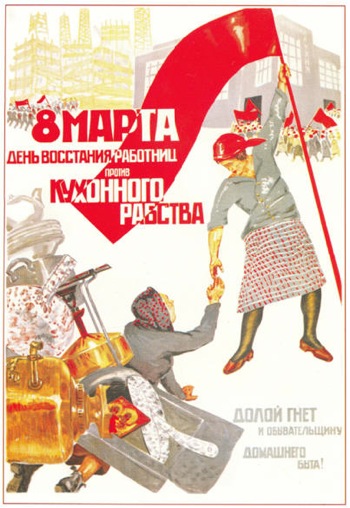

1924-1933 – Clara Zetkin, présidente du SRI

A la mort de Julian Marchlewski, c’est la grande dirigeante communiste féministe allemande Clara Zetkin qui assume la présidence du SRI. Née en 1857, elle fréquente dès le milieu des années 1870 les mouvements féministes et adhère au parti socialiste. Après l’interdiction du parti par Bismarck en 1870, elle s’exile à Zurich. A Paris, elle participe activement à la fondation de la Deuxième Internationale où elle réclame l’égalité complète des droits professionnels et sociaux de la femme ainsi que sa participation active à la lutte des classes. De retour en Allemagne après l’abrogation des lois anti-socialistes, elle développe le mouvement féminin socialiste et milite sans relâche pour les droits des femmes. En 1907, lors de la première conférence internationale des femmes socialistes, Clara Zetkin est désignée à la présidence du secrétariat international des femmes socialistes à Stuttgart. Le 8 mars 1910, lors de la 2e Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, elle propose la création d’une ‘journée de manifestation annuelle afin de militer pour le droit de vote, l’égalité entre les sexes, et le socialisme’. Cette initiative est à l’origine de la Journée Internationale des Femmes qui se déroule tous les ans le 8 mars. Elle participe à l’aile gauche du parti social-démocrate allemand et devient très proche de Rose Luxemburg. Opposante à la première guerre mondiale, elle participe avec Rosa Luxemburg à la création en 1915 de la Ligue Spartakiste et elle mène de nombreuses actions pacifistes, et organise notamment une conférence internationale pacifiste des femmes socialistes en 1915 à Berlin, ce qui lui vaudra d’être arrêtée à plusieurs reprises. La révolution allemande de novembre 1918 permet au mouvement féministe d’obtenir le droit pour les femmes de voter et d’être élues. Clara Zetkin adhère au Parti communiste d’Allemagne. Elle est ensuite députée du KPD de 1920 à 1933. Elle sera membre de la direction du KPD et de l’International communiste. En août 1932, présidant le Reichstag en tant que doyenne, elle appellera à combattre le nazisme. Contrainte à l’exil après l’arrivée des nazis au pouvoir et l’interdiction du Parti Communiste d’allemagne (KPD), elle meurt quelques semaines plus tard à Moscou.

Clara Zetkin

Voir notre dossier sur Clara Zetkin

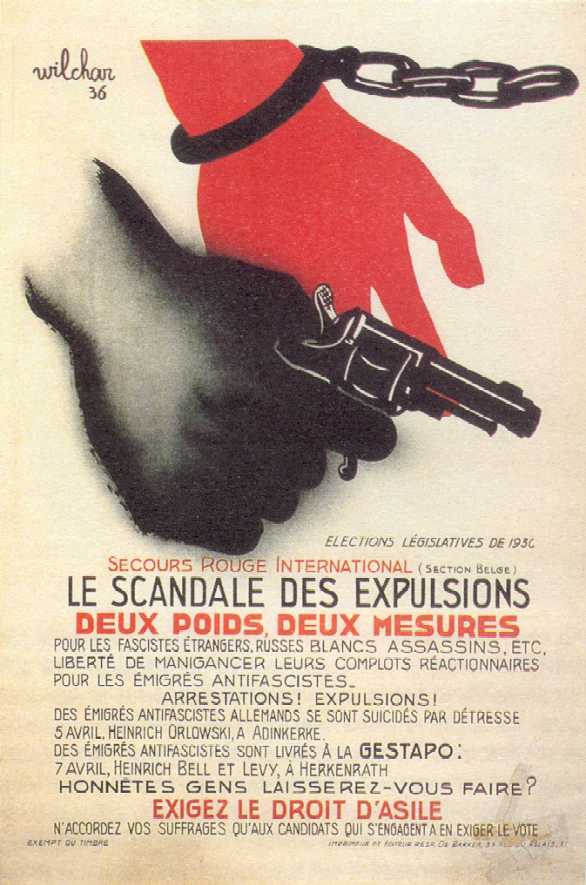

Mai 1925 – Fondation de la section belge du SRI

Son président en est depuis mai 1925 l’écrivain Charles Plisnier (membre du PCB depuis 1921) qui, outre à titre de dirigeant du SRI, participe à de nombreux congrès, voyage dans toute l’Europe comme émissaire de l’Internationale des Jeunesses Communistes, échappe de justesse à la terreur blanche qui sévit dans les Balkans, est nommé commissaire politique lors de l’insurrection soviétique de la Ruhr, participe au Congrès de Moscou et est élu au Présidium juridique international.

Charles Plisnier

1926-1927 – La campagne pour Sacco et Vanzetti

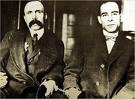

Sacco et Vanzetti

Les années 1919-1920 sont des années de crise aux Etats-Unis. En 1919, on recense 4,1 millions de grévistes qui réclament de meilleurs salaires et une réduction du temps de travail. Les grèves dégénèrent en violence et donnent lieu à des affrontements dans plusieurs grandes villes, comme à Boston. L’année 1920 est marquée par de nombreux attentats anarchistes: les responsables politiques sont touchés, comme le maire de Seattle ou celui de Cleveland, chez lequel une bombe explose. Les bureaux de la banque Morgan à Wall Street sont soufflés par un attentat qui fait 38 morts et 200 blessés. Les autorités prennent des mesures de répression contre les anarchistes mais aussi contre les communistes et les socialistes américains. Certains sont emprisonnés, d’autres contraints de s’exiler.

Le 5 mai 1920, deux anarchistes italiens, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti sont arrêtés; ils sont soupçonnés d’avoir commis deux braquages (le 24 décembre 1919 à Bridgewater et le 15 avril 1920 à South Braintree où deux convoyeurs sont tués). Le 16 août 1920, Vanzetti seul est condamné pour le premier braquage à 15 ans de prison. Le second procès qui se clôt le 14 juillet 1921 les condamne tous les deux à la peine capitale pour les crimes de South Braintree, malgré le manque de preuves formelles. Des comités de défense et le Secours Rouge y joue un rôle de premier plan. Le 12 mai 1926, leur condamnation à mort est confirmée. Le 26 mai, un bandit dénommé Madeiros avoue de sa prison être l’auteur du braquage de South Braintree, mais le juge refuse d’en tenir compte. Malgré une mobilisation internationale intense et le report à plusieurs reprises de l’exécution, Sacco, Vanzetti et Madeiros passent sur la chaise électrique dans la nuit du 22 au 23 août 1927, suscitant une immense réprobation. Le 23 août 1977, exactement 50 ans après, le gouverneur du Massachusetts absout les deux hommes.

Manifestation pour Sacco et Vanzetti

30 mai 1927: Manifestation à Bruxelles du Secours Rouge pour Sacco et Vanzetti

Les banderoles du Secours Rouge pour la manifestation du 30 mai 1927 à Bruxelles

Notre dossier sur l’affaire Sacco et Vanzetti

Documentaire sur l’affaire: Première partie – Deuxième partie – Troisième partie – Quatrième partie

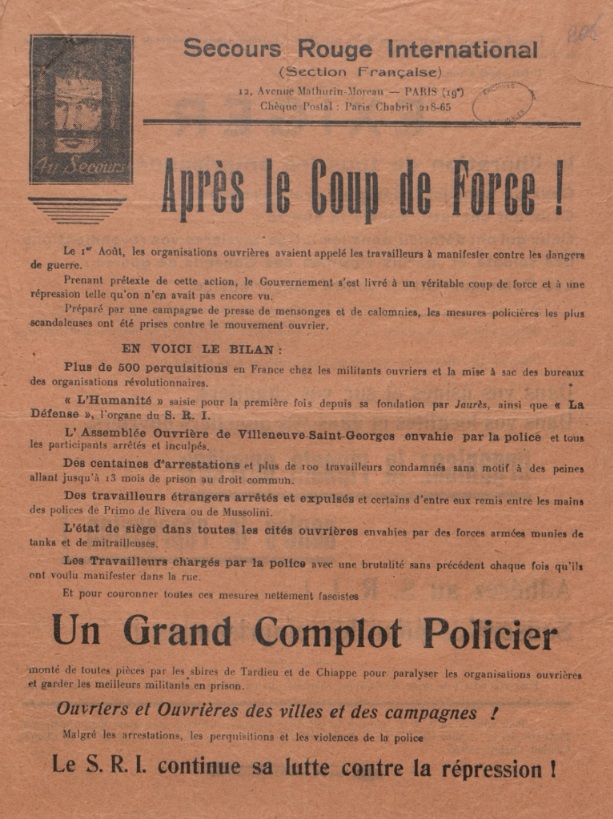

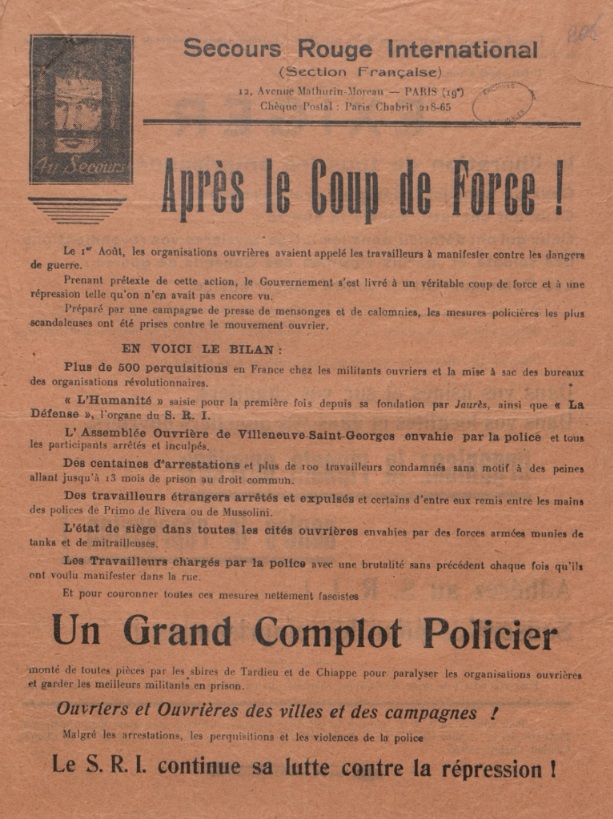

1925-1929: Répression du Secours rouge en France

En France, le Secours rouge doit répondre aux offensives judiciaires visant le Parti communiste qui se multiplient tout au long des années 1920. Ainsi, lors de la campagne contre la guerre du Rif au Maroc, en 1925-1926, des centaines de militants sont arrêtés et condamnés. Le 22 avril 1927, dans un discours à Constantine, le ministre de l’Intérieur, Albert Sarraut, proclame « le communisme, voilà l’ennemi ! », auquel Paul Vaillant-Couturier répond le lendemain dans L’Humanité, un brin provocateur : « oui, c’est nous l’ennemi ! ». L’escalade répressive engagée par les autorités, renforcée par la radicalisation du discours communiste et l’adoption par le PC de la stratégie dite de « classe contre classe », culmine à l’approche de la « journée rouge » contre la guerre, le 1er août 1929, avec l’inculpation de centaines de militants et l’ouverture d’une information pour complot contre la sûreté de l’État.

Tract du SR après la « journée rouge » du 1er août 1929

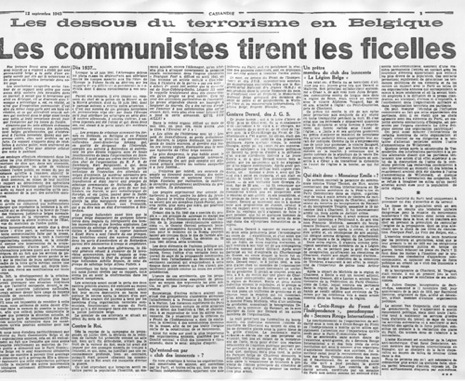

Avril-juillet 1928 – La crise avec la fraction trotskiste en Belgique

En 1928, Plisnier et quelques membres de la section belge du SRI (dont le secrétaire général Guyomard) s’alignent sur Trotsky, en opposition à la direction collective Staline-Zinoniev-Kamenev (la ‘troïka’). La fraction, qui contrôle le Comité Central, essaie d’entraîner la section belge du SRI dans la voie d’un conflit avec l’Internationale Communiste. La direction internationale (le Comité Exécutif et le Présidium) du SRI prononça la dissolution du Comité Central belge au motif qu’il aurait violé la plate-forme du SRI, tandis qu’au sein de la section belge, la lutte de lignes est acharnée (les fédérations bruxelloise et liégeoise rejetèrent ouvertement la ligne du Comité Central contrôlé par les trotskistes et cessent de lui remettre les cotisations). La crise se solda par l’exclusion des trotskistes, et principalement de Plisnier. Celui-ci continuera un temps son engagement trotskiste, puis renoncera très vite à toute activité politique pour se consacrer à la littérature (prix Goncourt 1937 pour Faux passeport, roman basé sur son expérience d’émissaire de l’Internationale Communiste).

Brochure trotskiste

Décembre 1928 – Pierre Vermeylen, président de la section belge du SRI

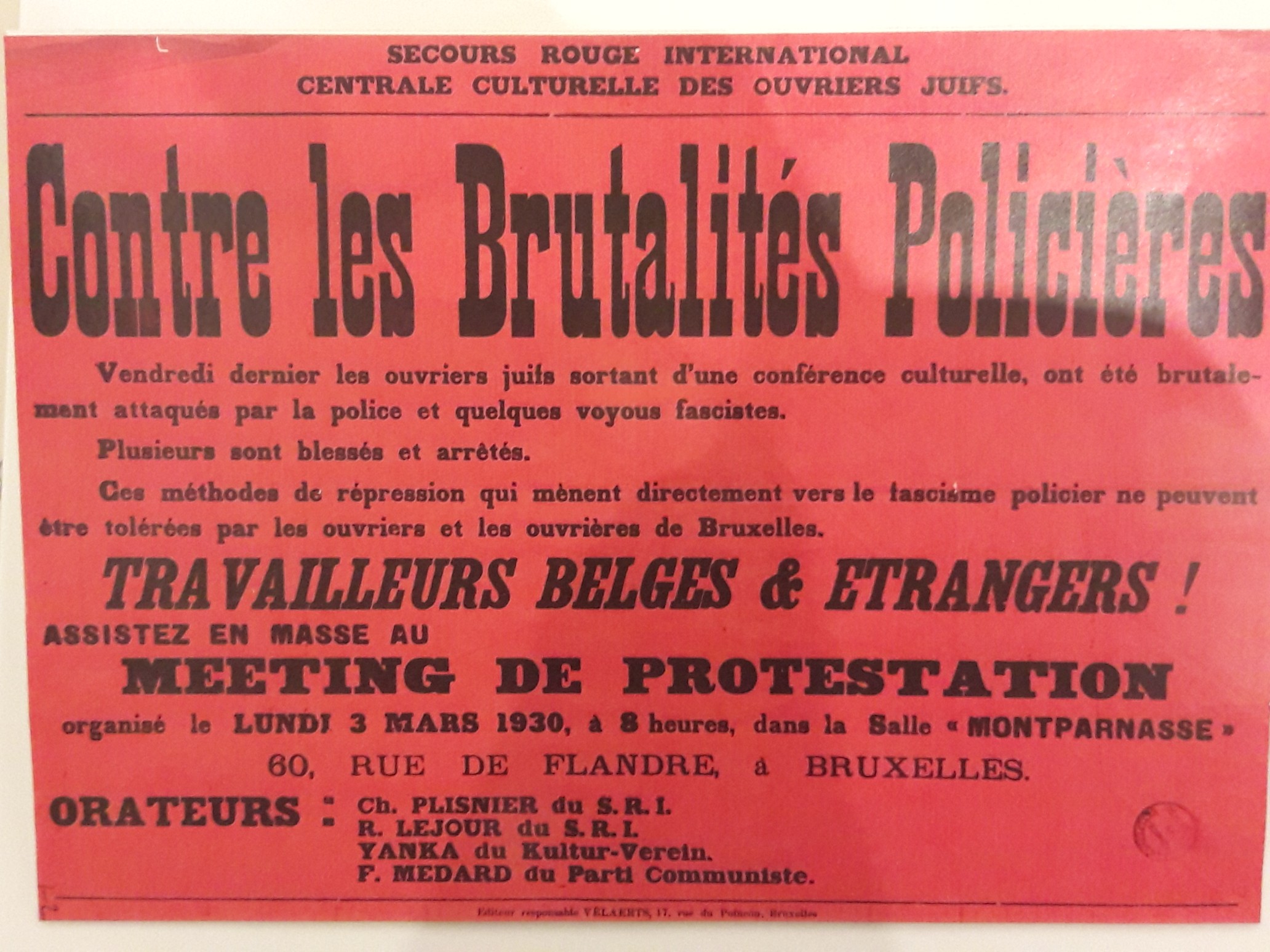

Après l’exclusion de Plisnier, c’est le brillant avocat Pierre Vermeylen qui prend la direction de la section belge du SRI. Pierre Vermeylen avait été membre des Jeunesses Communistes puis du Parti Communiste. Il démissionna du Parti Communiste en 1930, en raison de plusieurs désaccords politiques, sans pour autant renoncer à son engagement dans le Secours Rouge. Sous sa présidence le Secours Rouge connaîtra en Belgique un grand développement.

Pierre Vermeylen était alors entouré d’une remarquable équipe d’avocats qui s’engagera dans la Résistance et sera décimée par la Gestapo: Maurice-Robert Beublet (décapité à la hache à Berlin), l’avocat Jean Bastien (mort au camp de concentration de Sachsenhausen) ou Robert Lejour (qui lui succédera à la tête du SR et qui sera abattu par ses geôliers à la prison de Liège). D’autres survécurent comme l’avocat cinéphile Jean Fonteyne (futur sénateur communiste entre 46-49), comme Albert Van Ommeslaghe (qui sera également sénateur du PCB après-guerre), Luc Peereboom (futur juge de paix), Georges Van Steenbeek, Israël Joudanine, Jacques Cyprès, et quelques autres.

Plaidoirie de Pierre Vermeylen

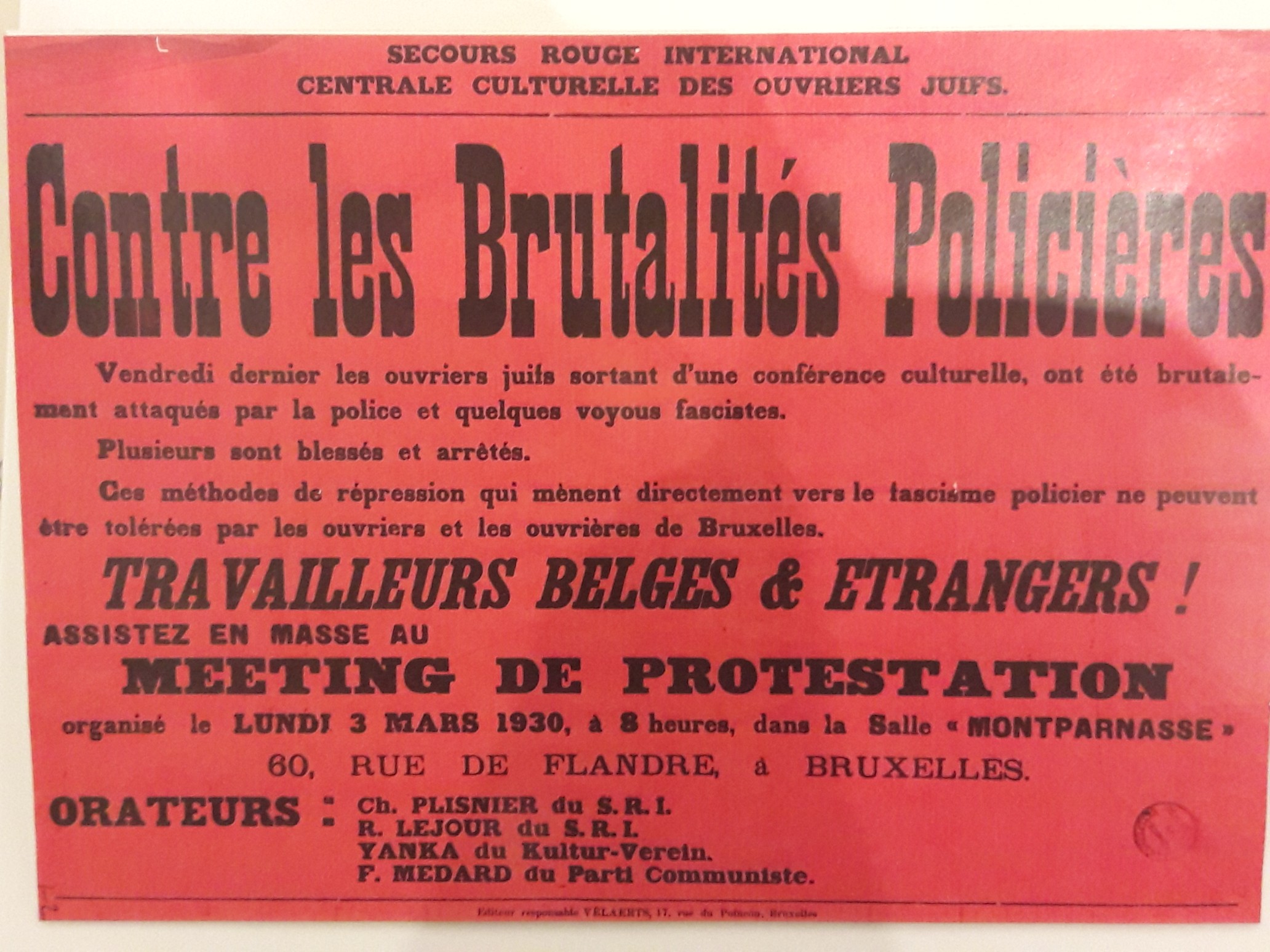

Meeting à Bruxelles en 1930

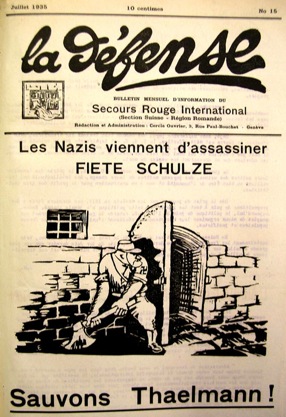

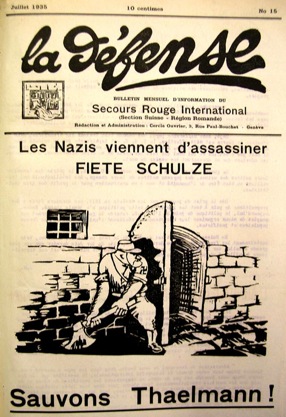

1932: Jean Chaintron, secrétaire général du Secours Rouge en France

Membre actif de la section lyonnaise du Secours rouge, Jean Chaintron adhére au Parti communiste fin 1931, à la cellule de la Croix Rousse. Il devient permanent du SRI à Paris, un membre de son Comité central puis de son secrétariat et le directeur de son hebdomadaire La Défense (1932-1934). Fondateur du Parti communiste algérien (PCA) en octobre 1936, Jean Chaintron sera aussi commissaire politique des Brigades internationales pendant la Guerre civile espagnole, où l’un de ses frères a trouvé la mort. Grand résistant, il fut l’un des deux seuls préfets communistes nommés par le général de Gaulle en 1945.

Jean Chaintron

Juin-juillet 1932 – La grande grève des mineurs en Belgique

La crise économique touche durement les charbonnages et le patronat en fait peser le poids sur les mineurs qui vivent déjà dans une misère noire. Le chômage touche un ouvrier sur cinq à une époque où l’assurance chômage n’est pas universelle et où les conditions d’attributions viennent encore d’être réduites. De nouvelles baisses de salaires sont décidées alors que, les mois précédents, les salaires avaient déjà chuté de 30%! Le 28 juin, la grève éclate au Borinage, elle s’étend dans le Centre. Le 7 juillet, il y a 30.000 grévistes au Borinage et 15.000 dans le Centre et à Charleroi. Les puissantes organisations socialistes n’interviennent pas; seuls le Parti Communiste, le Secours Rouge et, surtout, le Secours Ouvrier International organisent la solidarité. La répression policière et patronale est terrible: manifestants tués, familles grévistes expulsées de leur maison, etc., et cela dans le black-out médiatique. A Roux, le bourgmestre socialiste décrète l’interdiction de rassemblement. Les femmes prennent alors la tête des manifestations, afin de tempérer quelque peu la répression, en brandissant banderoles et calicots sur lesquels on peut lire ‘Non à la crise’, ‘Plutôt la mort que la faim pour nos enfants’, obtenant des travailleurs des autres secteurs qu’ils se joignent à la grève. Les dirigeants socialistes et les syndicats réformistes dénoncent les travailleurs révolutionnaires à la police. L’Etat de siège est proclamé à Mons, Charleroi et Liège, les rassemblements de plus de 5 personnes étaient interdits en rue. La grève prend un caractère insurrectionnel: des barricades sont construites, le château d’un directeur de charbonnage est incendié. Le gouvernement fait intervenir l’armée qui doit protéger non seulement les charbonnages mais aussi les Maisons du Peuple contre les grévistes rendus furieux par la trahison des socialistes. Les enfants des familles grévistes sont accueillis dans des familles ouvrières allemandes et françaises membres du SOI. Voyant le prolétariat dénoncer sa politique de plus en plus largement, les centrales socialistes tentent de reprendre le contrôle. Elles décrètent une grève, obtient des avantages mineurs et organise la fin du mouvement.

Manifestation à Roux

9 juillet: notre SR fleurit le monument Tayenne au cimetière de Marchienne

Juillet 1932 – Le gouvernement belge interdit le Secours Rouge

Alors que la grève des mineurs prend un caractère insurrectionnel, le gouvernement tente de proscrire les seules forces qui soutiennent les mineurs. Il fait poursuivre le Parti Communiste pour ‘complot’. Il fait arrêter les principaux dirigeants communistes: Glineur, Lahaut, Cordier, Thon, Leemans, et bien d’autres encore (on n’osa toutefois pas s’en prendre à Jacquemotte, devenu député). Les journaux communistes sont purement et simplement interdits tout comme la Centrale Révolutionnaire des Mineurs (CMR), l’Opposition Syndicale Révolutionnaire, les Amis de l’URSS… et le Secours Rouge. C’est l’équipe des avocats du Secours Rouge qui s’occupa de la défense des dirigeants communistes et des organisations poursuivies. Elle arracha la libération des dirigeants et, après des mois de guérilla juridique, obtint le non-lieu pur et simple. Le ‘complot’ n’irait jamais devant un tribunal.

1932-1933 – ‘Misère au Borinage’

En 1933, un membre important de la section belge du Secours Ouvrier International, (il dirigeait sa Commission de politique sociale) le docteur Paul Hennebert, mène l’enquête sur 25 familles du coron d’un charbonnage où les représailles patronales consécutives à la grève de 32 sont féroces. Ni les syndicats socialistes ni l’Assistance publique n’interviennent. Les familles sont expulsées de leur maison. Le résultat de l’enquête paraît dans une brochure publiée par la section belge du SOI en juillet 1933, une brochure bouleversante intitulée On crève de faim au levant de Mons. De son côté, l’avocat cinéphile Jean Fonteyne, membre du Secours Rouge, avait filmé la manifestation pour Tayenne.

Cela amène André Thirifays (animateur du Club de l’Ecran) à proposer à Henri Storck de réaliser un film sur le sujet. Jean Fonteyne qui était à la fois responsable au Secours Rouge et animateur du Club de l’Ecran, réalise des repérages, trouve un financement, obtient la collaboration des familles ouvrières qu’il connaissait bien, puisqu’il les avait plus d’une fois défendues en tant qu’avocat du Secours Rouge. Henri Storck, auquel s’est joint Joris Ivens, commence la réalisation. Avec très peu d’argent, devant se cacher de la police mais soutenus par toute la population, le tournage se passa dans des conditions difficiles et exaltantes. Comme tout documentaire, il mêle la réalité et la fiction et ceci d’autant plus prodigieusement que ce mélange ne relève pas de la volonté directe des réalisateurs. En effet, dans le film, les deux auteurs avaient organisé, avec des figurants borains, une manifestation de mineurs marchant derrière un portrait de Karl Marx. Les manifestants tenaient en fait leur propre rôle dans la manifestation d’hommage à un ouvrier gréviste tué par la police. Les habitants du corons y participèrent comme à une vraie manifestation. La gendarmerie prit aussi cette reconstitution pour une vraie manifestation et intervint brutalement pour la disperser, ce que la caméra de Storck et Ivens filma également.

‘Crise dans le monde capitaliste. Des usines sont fermées, abandonnées. Des millions de prolétaires ont faim!’ C’est sur ces mots de manifeste et de révolte que s’ouvre ce film fondateur du cinéma belge et une des références les plus importantes du film documentaire. Le film est dur, magnifique. Il a gardé toute sa force, son impact émotionnel d’indignation et de compassion. Il a donné à la classe ouvrière les images les plus fortes de son histoire et de ses luttes. Parmi elles: les expulsions, l’entassement des enfants dans les maisons taudis, leurs visages émaciés et absents, la procession avec le portrait de Karl Marx, le ramassage du mauvais charbon sur les terrils à l’aube, le mineur mendiant etc., sans oublier le choc du raccord des plans: les maisons vides, alors que des sans-abri dorment dehors, une quasi-famine et aucune aide tandis que des sommes importantes sont dépensées pour la construction d’une église…

Joris Ivens, Henri Storck et Jean Fonteyne

Pour en savoir plus sur le film

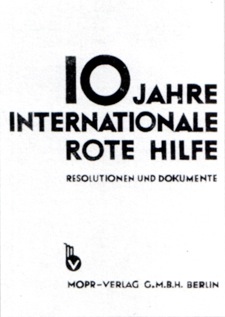

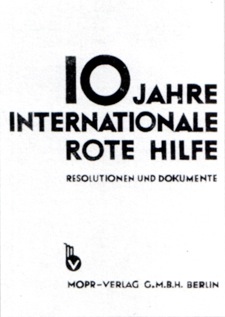

Novembre 1932 – Premier congrès du Secours Rouge International

C’est en novembre 1932, à l’occasion du dixième anniversaire du SRI, qu’eu lieu, à Moscou, dans la célèbre salle des colonnes de la Maison des syndicats (là où s’était tenu le congrès de l’Internationale syndicale rouge, où l’on exposera la dépouille de Staline), le premier Congrès international du Secours Rouge. Le SRI compte à cette époque 71 sections nationales totalisants 13,8 millions de membres (5.556.000 pour l’URSS). Pierre Vermeylen y représentait la section belge tandis que la section française était représentée par Marie-Louise Cachin, fille du fondateur du PCF, brillante avocate.

Brochure du SRI

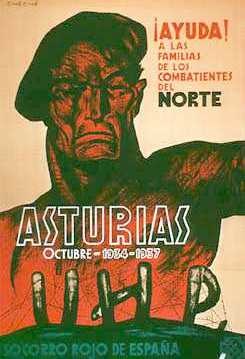

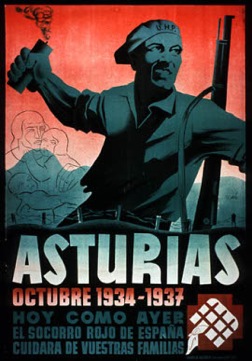

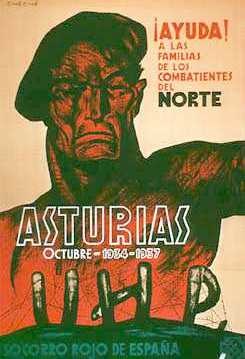

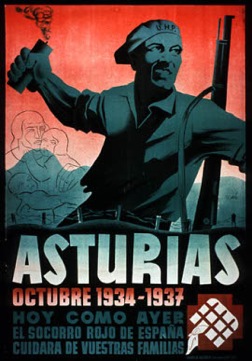

Octobre 1934 – Pour les insurgés asturiens

Affiche pour les asturiens

Affiche pour les asturies

En octobre 1934, des insurrections prolétariennes ont lieu à Madrid, en Catalogne et dans les Asturies. Dans les deux premiers cas, la contre-révolution triomphe assez facilement. En revanche, des soviets sont organisés dans la seule région qui y soit prête, la région minière des Asturies. Cette insurrection est parfois appelée la ‘Commune espagnole’ ou la ‘Révolution d’octobre’ puisqu’elle culmine en octobre 1934 lorsque l’armée rouge des mineurs contrôle un territoire de quelques 1.000 km² autour d’Oviedo et au sud de cette ville. L’insurrection est matée dans le sang par les troupes d’Afrique commandées par Franco. La répression ordonnée par le gouvernement est terrible: 1.000 morts et 20.000 prisonniers pour lesquels le Secours Rouge International fait campagne.

Notre dossier sur l’insurrection des Asturies

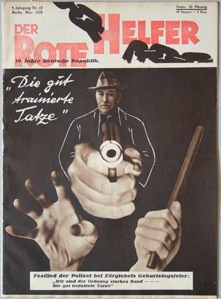

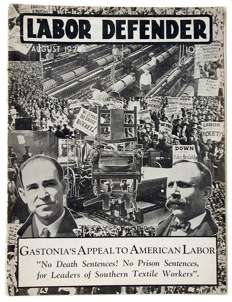

Années ’30 – Le SRI au zénith

Le danger fasciste augmenta considérablement les responsabilités, les tâches, mais aussi l’écho et la popularité du Secours Rouge International. De nouvelles sections nationales apparaissent, tandis que celles qui ne souffrent pas directement de la répression fasciste (comme en Pologne, en Italie et bientôt en Espagne et en Allemagne) connaissent un grand développement. Voir à ce propos le document suivant:

Rapport sur le Secours Rouge en France en 1935

Le secouriste rouge

Labor Defender

Réunion de la section mexicaine

Le chant du Secours Rouge

-Pour briser l’ardeur des meilleurs combattants,

-Pour vaincre l’essor ouvrier montant,

-Le Bourgeois fait donner sa police.

-Prison, tribunaux, matraqueurs, répression,

-Fascistes tout prêts à servir les patrons,

-Ont jeté tout un peuple au supplice.

–Contre ce monde malade

-Jusqu’au jour de l’assaut final

-Protégeons nos camarades

-Qu’un régime infernal

-Frappe dans nos rangs

-Secours à nos combattants!

-Martyrs blancs et noirs des pays coloniaux,

-Chinois et Roumains tous unis au tombeau,

-Innocents qu’on refuse d’absoudre

-Vos cris resteraient sans écho, sans espoir

-Si chacun de nous comprenant son devoir

-N’allait vers vous par le Secours Rouge.

–Refrain

-Chacun des méfaits du bourgeois assassin

-Dressant contre lui tout le genre humain

-Porte atteinte à sa propre puissance.

-Unis par ses coups ceux qu’il frappe si fort

-Invinciblement lui préparent le sort

-Du tsarisme écroulé dans sa fange.

–Refrain

Pour écouter la musique

Francesco Lo Sardo

Septembre 1933 – Le procès et de contre-procès du Reichstag

Le 27 février 1933, le Reichstag (parlement) était en feu. Les nazis hurlèrent au complot communiste et instaurèrent un régime de terreur. La police allemande avait arrêté à Berlin le dirigeant communiste Dimotrov et deux autres bulgares et l’accusait de l’incendie du Reichstag en complicité avec un vagabond hollandais arrêté sur les lieux de l’incendie, Van der Lubbe, et le président de la fraction communiste au Reichstag, Torgler.

Willi Münzenberg organisa un grand contre-procès. Le président de la section belge du Secours Rouge, Pierre Vermeylen, était le seul ‘apparenté communiste’ du jury. Münzenberg avait veillé à ce qu’il fut pluraliste. Le président du contre-procès était le King’s Councellor Pritt du barreau de Londres. A ses côtés siégeaient l’avocat new-yorkais célèbre pour avoir défendu Sacco et Vanzetti. Siégeait aussi dans la commission le bourgmestre socialiste de Stockholm, un avocat français, une parlementaire libérale néérlandaise, etc. Le contre-tribunal siégea à Londres et rendit son verdict trois jours avant l’ouverture du procès de Berlin, le 18 septembre, en déclarant qu’il était bien probable que le véritable incendiaire fut Hermann Goering, alors ministre de l’intérieur du Land de Prusse.

Au procès, Dimitrov se défendit froidement des accusations et réplique en accusant ses accusateurs, poussant Goering à la faute. Ce procès vaudra à Dimitrov une renommée mondiale. Après avoir été acquitté, il gagne l’Union Soviétique, devient secrétaire général de l’Internationale Communiste de 1934 à sa dissolution en 1943. En 1944, Dimitrov retourne en Bulgarie dont il dirige le Parti communiste, et fonde la République populaire de Bulgarie.

Procès du Reichstag

Contre-procès

1934 – Bob Claessens, responsable à la section belge du SRI

En 1934, Bob Claessens devient secrétaire régional pour Anvers de la section belge du Secours Rouge International, et finalement membre du Comité exécutif du SRI en Belgique. Avocat, il plaide dans tous les procès politiques. C’est pour le SRI qu’il part en 1937 en Espagne avec mission d’unifier l’aide sanitaire et de rationaliser le service de santé militaire (un de ses deux parrains au Parti, Pierre Ackerman, commissaire politique de la 12e Brigade Internationale, tombe à ce moment sur le front de Madrid). Claessens participe aux travaux du Bureau Européen du SRI en 1937, à Paris, et devient secrétaire international de l’organisation.

Arrêté par la Gestapo en juin 40, il est détenu à Breendonck puis déporté à Neuengamme (où il commença son oeuvre de conférencier au profit de ses co-détenus), puis à Dachau. A la libération, il collabore au journal du Front de l’Indépendance où ses articles sur l’art sont remarqués, plaide et travaille dans le cabinet d’un ministre communiste jusqu’en 46. En 47, il devient responsable des intellectuels du Parti communiste. En 48, il est élu au Comité central et devient responsable à l’appareil de propagande. Il donnera dès lors libre cours à son éclatant talent de conférencier devant des salles combles d’où sortira le Cercle d’Education Populaire. Le succès populaire de ses conférences amena la RTBF à l’inviter pour des causeries sur la peinture à la radio et à la télévision à partir de 1963. En 1969, Claessens publie son chef d’œuvre: Notre Breughel. Il aura le temps d’en mesurer le succès avant de mourir le 7 août 1969.

Autre dirigeant de la section belge du SRI à l’époque, Charles Jacquemotte, frère ainé du fondateur du PCB, qui mourra en déportation à Dachau en février 1945.

Bob Claessens

1935 – Robert Lejour, président de la section belge du SRI

En 1935, Pierre Vermeylen s’oppose à son tour à la ligne du Praesidium du Secours Rouge International. Il démissionne de son poste, et s’éloigne du mouvement communiste pour se rapprocher du parti socialiste, dans les rangs duquel il sera après-guerre sénateur et ministre. C’est l’avocat Robert Lejour, devenu membre du Parti Communiste, et qui avait accompagné Vermeylen à Moscou en juillet 1934 lors de la discussion entre le Comité Central de la section belge et le Praesidium international, qui en devient président. Sous l’occupation nazie, Robert Lejour fut le fondateur du mouvement ‘Justice Libre’, qui regroupait les avocats, les juristes et les juges résistants dans le cadre du Front de l’Indépendance. Il dû passer à la clandestinité le 16 décembre 1942. Il commanda une unité de partisans armés jusqu’à son arrestation le 9 mai 1944. Robert Lejour fut abattu le 22 juin à la prison de Liège par un geôlier nazi.

Robert Lejour

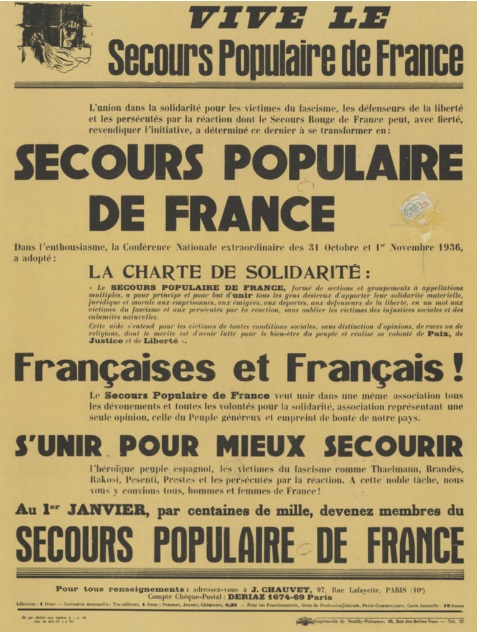

1936 – Le Secours Rouge devient en France le Secours populaire

Suite des événements de février 1934, le Parti communiste opère progressivement un rapprochement avec les socialistes et les radicaux en préconisant une large alliance antifasciste. Ce tournant unitaire du PC, qui reçoit l’aval de l’Internationale communiste lors de son 7e congrès à l’été 1935, débouche sur la constitution du Front populaire, victorieux aux élections législatives de 1936.

Le Secours rouge se transforme, en changeant à deux reprises sa dénomination au cours de l’année 1936. Optant dans un premier temps pour l’appellation « Secours rouge de France », en mars 1936, il devient à l’automne suivant le « Secours populaire de France et des colonies ». Le Secours populaire connaît un important développement et devient une véritable organisation de masse bénéficiant d’une forte base de masse – ses effectifs progressent de moins de 35 000 en 1933 à plus de 180 000 cinq ans plus tard.

Publication du Secours Populaire de France de 1936

1936-1939 – La guerre d’Espagne

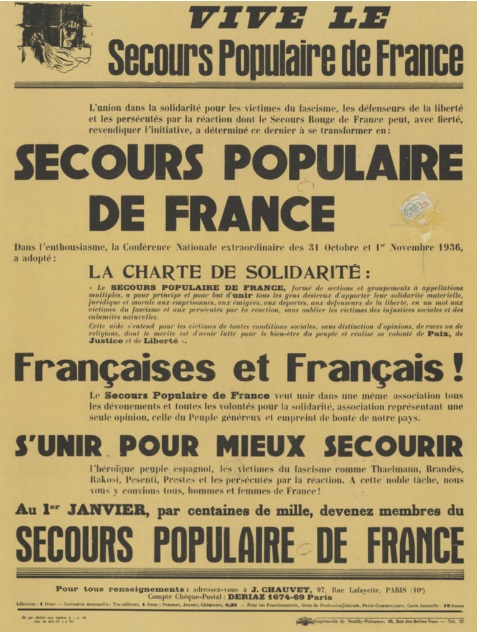

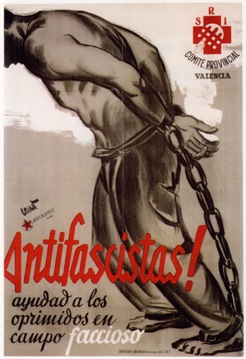

Préparé de longue date, le soulèvement militaire fasciste éclate le 17 juillet 1936, mais sa mise en échec partielle contraignit les militaires putchistes (soutenus par l’Eglise, Hitler et Mussolini), et le gouvernement de Front Populaire (soutenu par l’URSS et, très timidement, par les démocraties occidentales) à se livrer une guerre totale, imprévue, longue et meurtrière. Dans la logique du Front Populaire, le Secours Rouge est devenu en France le Secours Populaire: il est en première ligne pour aider l’Espagne républicaine. En Belgique comme partout, les membres du SRI organisent des quêtes pour acheter du lait pour les enfants d’Espagne, des collectes de vivres et de vêtements. Des camions de la solidarité parcourent la campagne, on affrète des péniches, des trains et des bateaux.

Affiches du SRI catalan

Affiche du comité de Valence

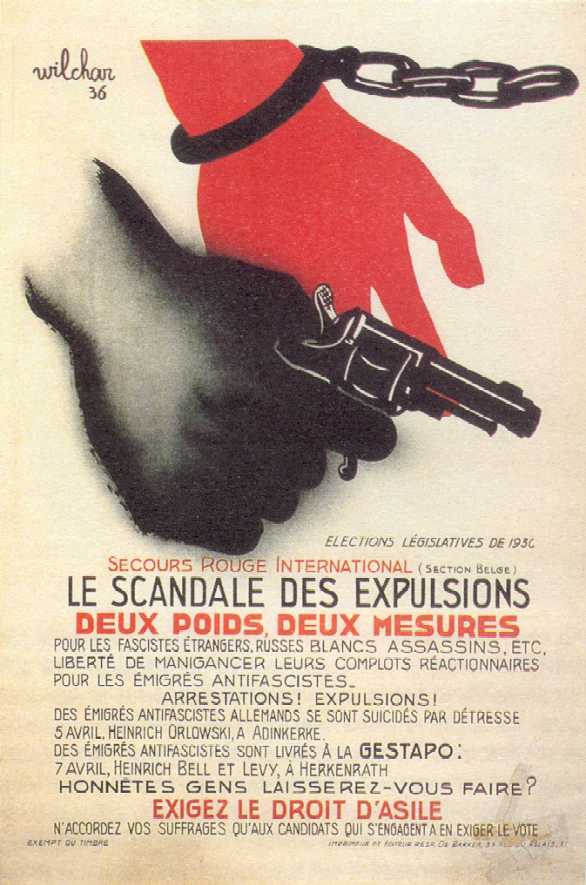

1933-1940 – Le soutien aux antinazis exilés ou emprisonnés

Les campagnes pour dénoncer les crimes nazis, celle exigeant l’acquitement de Dimitrov, celle exigeant la libération de Thaelmann (dirigeant du Parti Communiste d’Allemagne) eurent un grand retentissement. Le Comité Thaelmann, créé à Paris en mars 34, avait organisé en outre un grand nombre de meetings (rassemblant plus de 100.000 personnes rien qu’en 1935!), lâché des centaines de ballons sur l’Allemagne sur lesquels étaient écrit Freiheit für Thälmann, envoyé des délégations, organisé un contre-tribunal avec 300 juristes, etc.

Le Secours Rouge allemand souffrira beaucoup de la répression nazie. Par milliers, ses membres et ses dirigeants sont envoyés en camp de concentration. Ils seront nombreux à être exécutés, comme Johanna Kirchner qui avait été emprisonnée par Vichy et livrée à la Gestapo en 1942. C’est une des rares dirigeantes du Rote Hilfe qui venaient du parti socialiste. D’abord condamnée à dix années d’emprisonnement, Johanna Kirchner fut rejugée et exécutée le 9 juin 1944. Le Secours Rouge a pu maintenir une activité clandestine sporadique. C’est ainsi qu’un autre dirigeant du Rote Hilfe, Wilhelm Beuttel qui avait reconstitué l’organisation en Allemagne fut arrêté par la Gestapo en 1943 et exécuté en 1944.

Le Défense

Tribunal

Affiche de la section belge

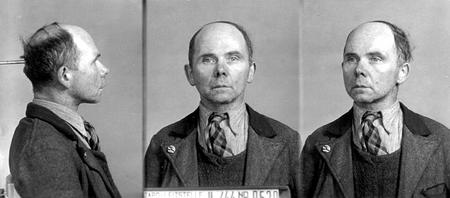

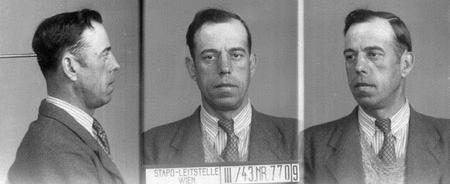

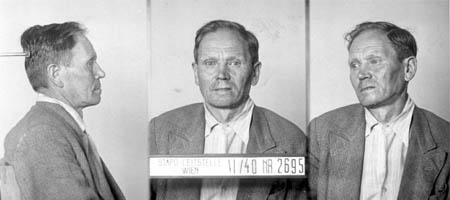

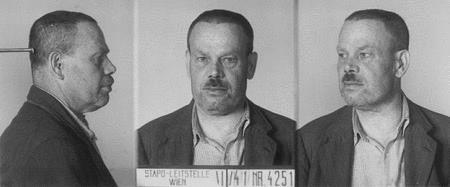

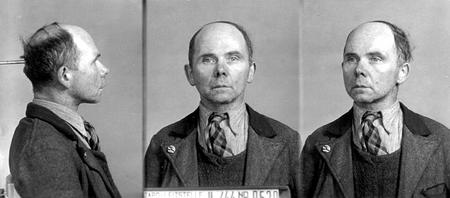

1936-1939 – Dans les griffes de la Gestapo

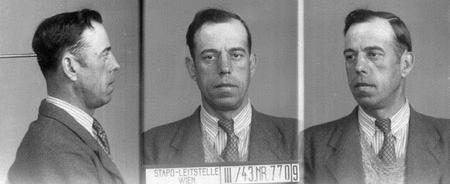

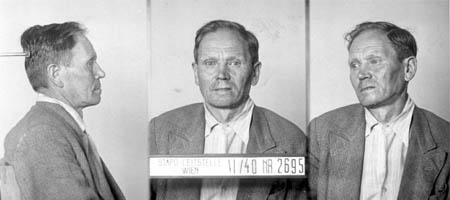

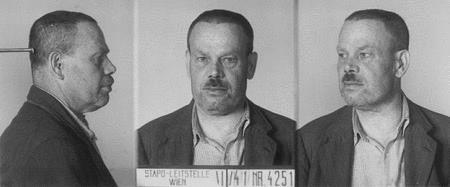

Le site Nicht mehr anonym (‘Plus jamais anonyme’) a mis en ligne les fiches des personnes arrêtées par la Gestapo de Vienne. Voici les fiches de quelques membres du Secours Rouge autrichien clandestin.

Léopold Blatsky

Le chauffeur automobile Leopold Blatzky a été arrêté le 23 mars 1943 comme cotisant au SR. Condamné le 18 novembre 1943 pour ‘haute trahison’ à 10 ans de réclusion. Détenu jusqu’à la fin de la guerre.

Ernst Bohl

Le porteur de valise Ernst Bohl a été arrêté le 22 février 1944 comme cotisant au SR. Condamné le 2 juin 1944 pour ‘haute trahison’ à 3 ans de réclusion. Détenu jusqu’à la fin de la guerre.

Alfred Eschner

L’ajusteur Alfred Eschner organisait dans l’usine à gaz Leopoldau, dans le cadre du SR, le soutien aux familles des collègues de travail antifascistes emprisonnés. Arrêté le 21 janvier 1942, condamné à mort le 19 décembre 1942 pour ‘haute trahison’, et exécuté à Vienne le 13 avril 1943.

Josef Fatina

Le retraité Josef Fatina donnait et encaissait les cotisations pour le SR. Arrêté le 26 mai 1941 et condamné le 4 février 1943 pour ‘haute trahison’ à 6 ans la réclusion. Sa femme, Franziska Fatina, a également été arrêtée.

Johann Dragosits

Le chauffeur Johann Dragosits recrutait et récoltait des dons pour le SR. Arrêté en septembre 1942, condamné à mort le 15 mars 1944 pour ‘haute trahison’ et exécuté le 24 mai 1944.

Josef Blaschek

L’employé des postes Josef Blaschek a été arrêté le 24 février 1944, membre du SR, il aide un militant communiste évadé, Friedrich Schwager. Condamné à mort le 30 juin 1944 pour ‘haute trahison’ et ‘aide à l’ennemi’. Exécuté le 30 août 1944 à Vienne.

Voir d’autres fiches

1940-45 – La section belge du SRI se fond dans ‘Solidarité’, la ‘Croix-Rouge du Front de l’Indépendance’

En 1941 est fondé, à Bruxelles, dans la clandestinité, le Front de l’Indépendance qui regroupera vite l’ensemble de la Résistance anti-hitlérienne – à l’exception de la droite catholique-royaliste et de quelques réseaux d’espionnages liés aux services secrets anglais.

En 1942, le Front de l’Indépendance se dote d’une organisation d’aide aux victimes de la répression nazie et à leurs familles, aux réfractaires au travail obligatoire, aux illégaux, aux persécutés. Ce sera ‘Solidarité’, la ‘Croix-Rouge du Front de l’Indépendance’. Le Secours Rouge se dissout dans cette nouvelle organisation large qui aura bientôt son organe clandestin national intitulé Solidarité.

A cela s’ajoutent des organes de presse régionaux. Ainsi par exemple, au cours de l’été 1943, paraissent deux mensuels édités par le comité régional Huy-Waremme de ‘Solidarité’. L’Entr’Aide est fondé en juin 1943. Ronéotypé puis imprimé (à 2.000 exemplaires), il compte au total 5 numéros et est diffusé jusqu’à juillet 1944. Le second, Bulletin intérieur de Solidarité, connaît une existence bien plus brève.

Cassandre

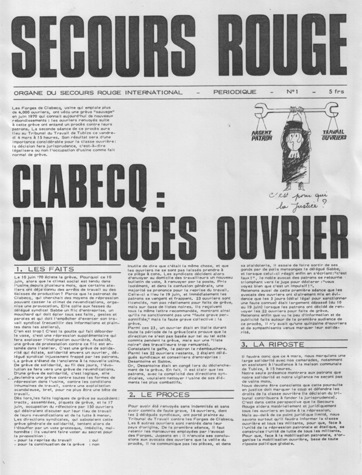

Février 1971 – Première refondation du Secours Rouge en Belgique

Dans les années 1970, en plein essor du militantisme en Europe, dans le but de venir en aide aux militants arrêtés durant les manifestations et les grèves, le Secours Rouge était une première fois refondé. Cette refondation fut menée à bien par des organisations marxistes-léninistes comme le Parti Communiste Marxiste-Léniniste de Belgique (PCMLB), les maoïstes de l’organisation ‘Université Usine Union’ et de ‘Tout le pouvoir aux travailleurs’ et par les trotskistes de la Jeune Garde Socialiste (organisation de jeunesse de la Ligue Révolutionnaire des Travailleurs, l’actuelle LCR).

Journal du SR

SR ULB 1971

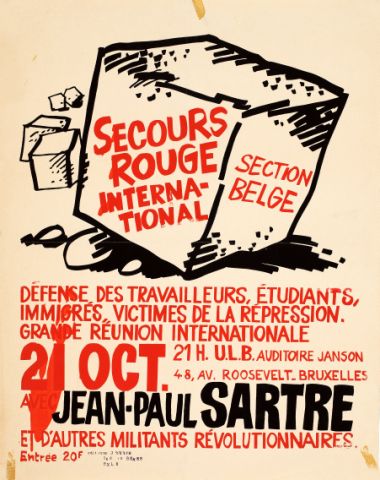

1971-1976 – Echec de refondation d’un Secours Rouge International

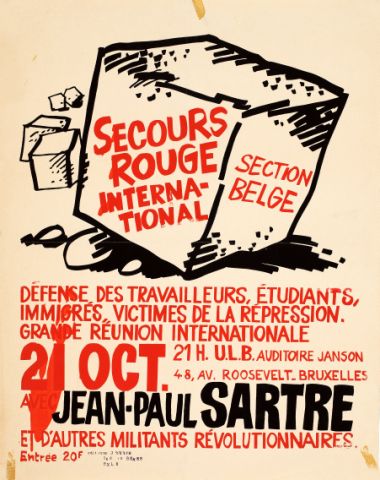

Cette refondation du Secours Rouge n’était pas propre à la Belgique. De semblables démarches en France (sous la présidence de l’ancien commandant de la résistance armée communiste Charles Tillon et avec l’adhésion de Jean-Paul Sartre), en Italie (avec l’adhésion de Dario Fo et de Franca Rame) et ailleurs. Parmi les fondateurs du SR italien, Sergio Spazzali, avocat des brigadistes rouges et militant communiste lui-même, puisqu’il fut l’un des fondateurs de la ‘Cellule pour le PCC’, un des courants constitutifs du PCPM. Sergio Spazzali est mort en exil, à Paris. Finalement, seul le nouveau Secours Rouge allemand (Rote Hilfe) passera le cap du reflux des luttes à la fin des années ’70, et le projet d’unir ces organisations en un nouveau SRI échoua.

Charles Tillon, Secours rouge

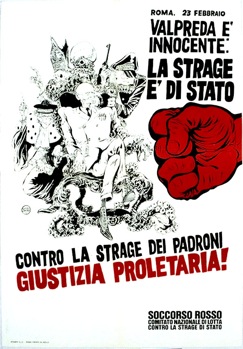

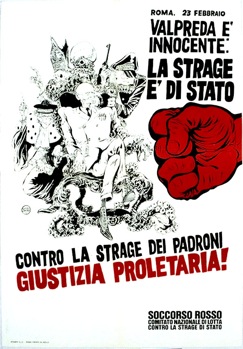

Affiche du SR italien

Affiche du Secours Rouge de France

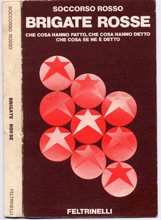

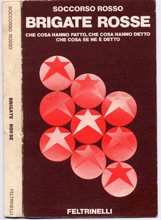

Livre du SR italien

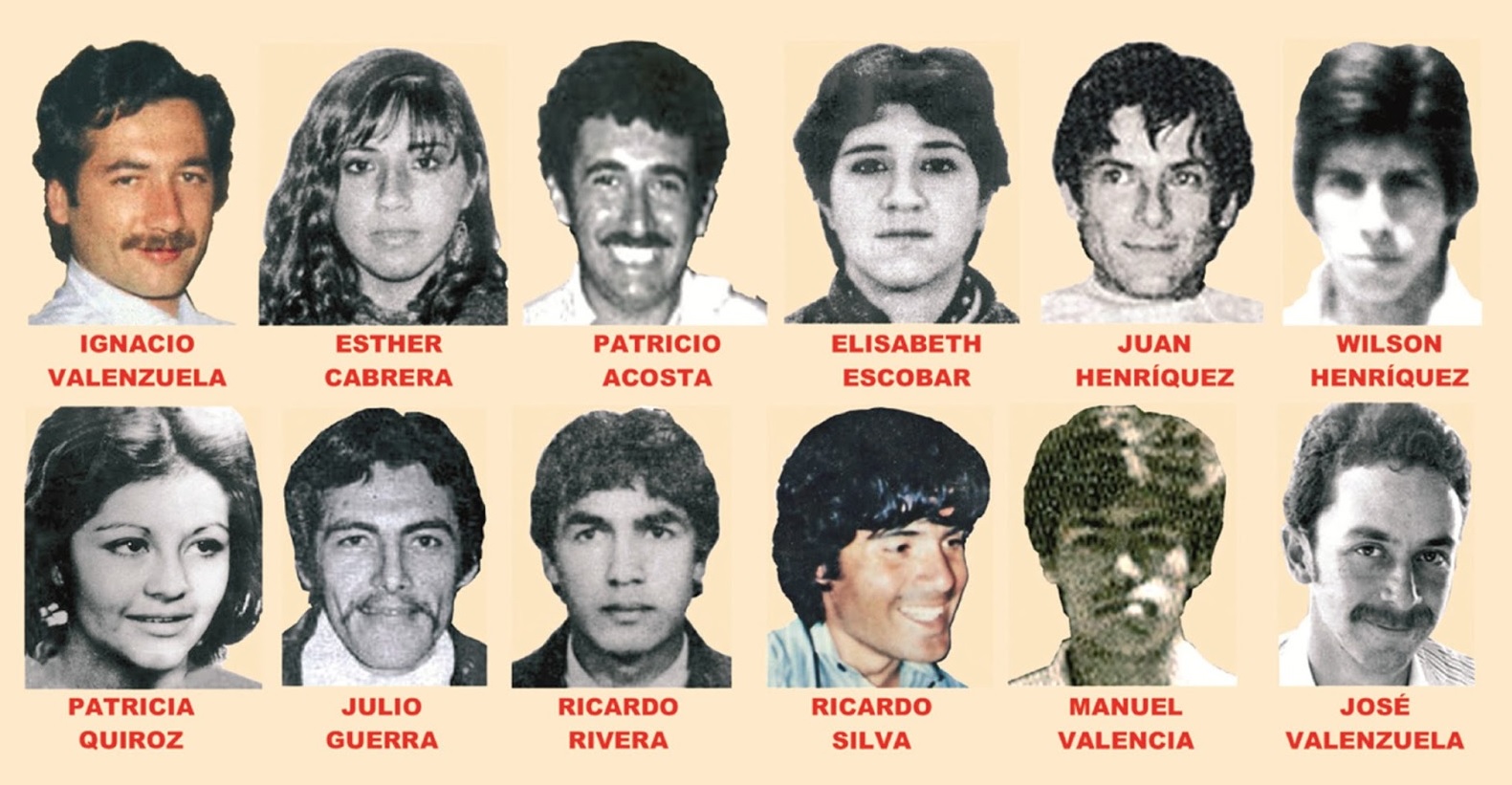

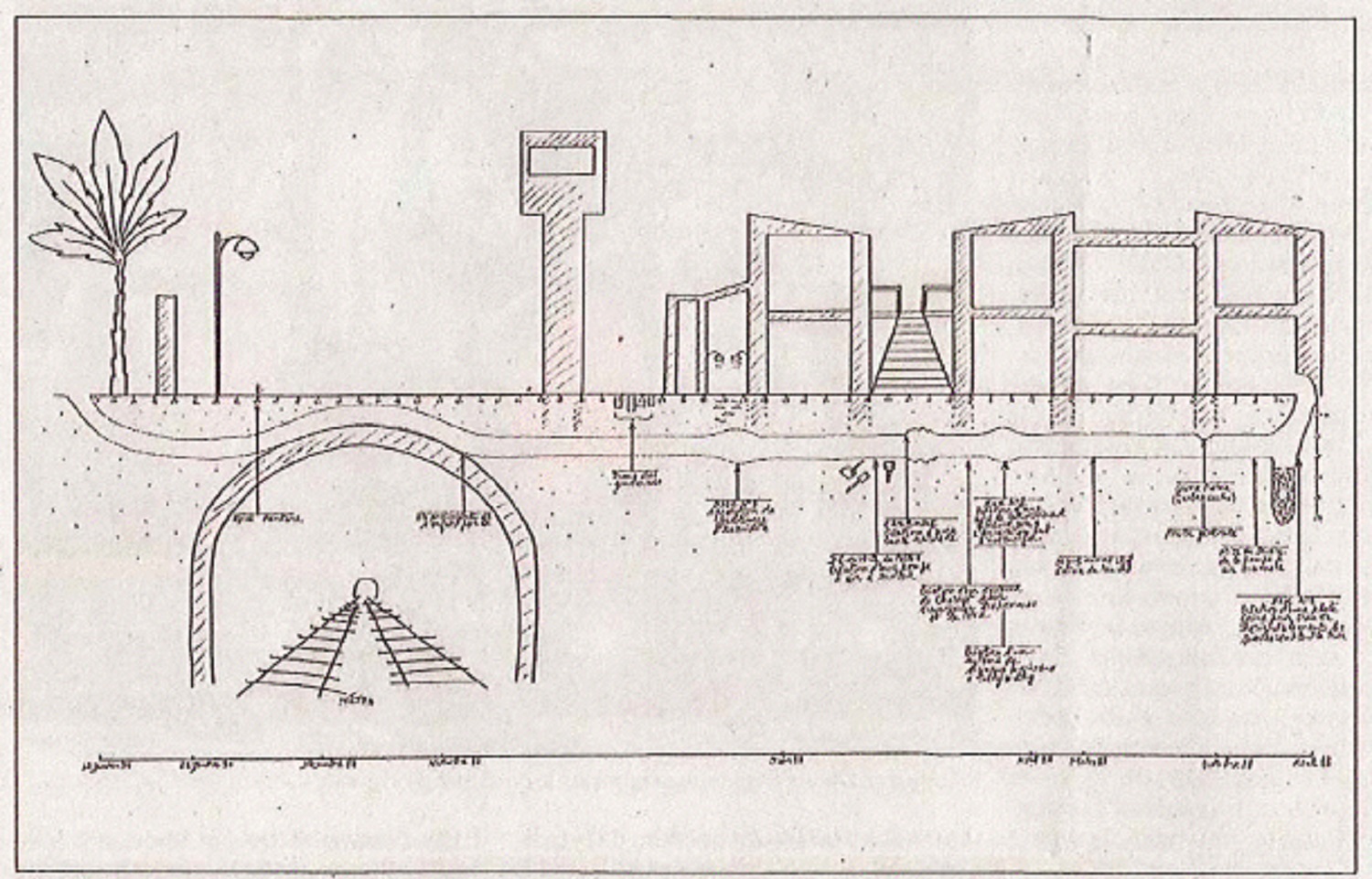

Décembre 1985 – Fondation de l’Association des Parents et Amis des Prisonniers Communistes (APAPC)

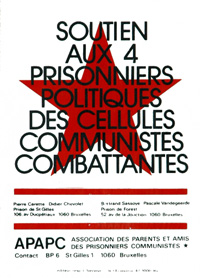

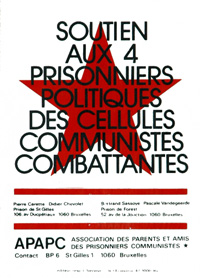

Le 15 décembre 1985, quatre militants des Cellules Communistes Combattantes sont arrêtés et placés à l’isolement carcéral. Leurs proches se forment aussitôt en Association des Parents et Amis des Prisonniers Communistes (APAPC). Ils lutteront d’abord pour que soit mis fin au régime d’isolement, ensuite pour que soit appliqué aux prisonniers les procédures de libération conditionnelle.

Affiche de l’APAPC

Pour en savoir plus sur la lutte des Cellules Communistes Combattantes

Décembre 2000 – Fondation de la Commission pour un Secours Rouge International

Logo du SRI

Le premier ‘tour de table’ pour la refondation d’un Secours Rouge International, convoqué par l’Association des Familles et des Amis des Prisonniers Politiques (Espagne) a rassemblé à Lyon, en décembre 2000, des délégués de Belgique, France, Suisse et Italie. L’APAPC y représentait la Belgique. C’est à la suite de cette réunion que sont issus la Commission pour un SRI, et la Plate-forme pour un SRI.

Pour en savoir plus sur la Commission pour un SRI

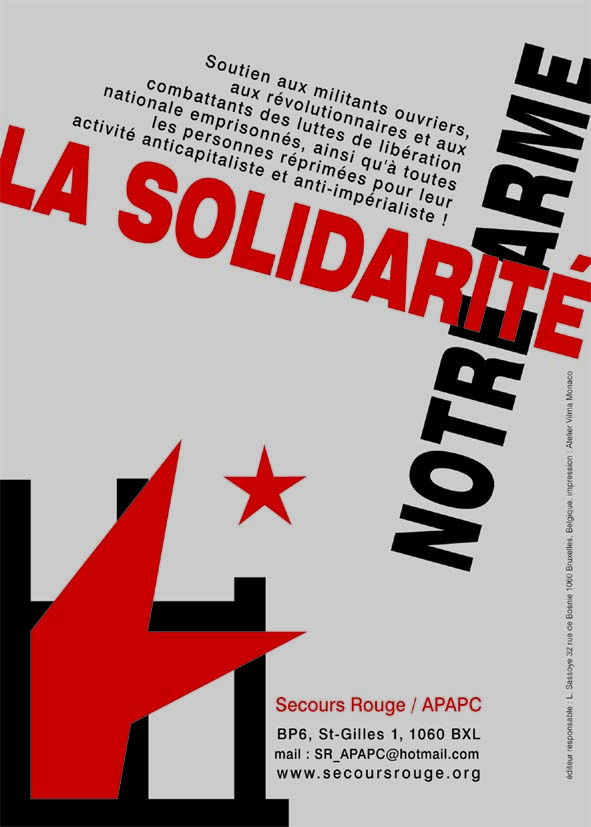

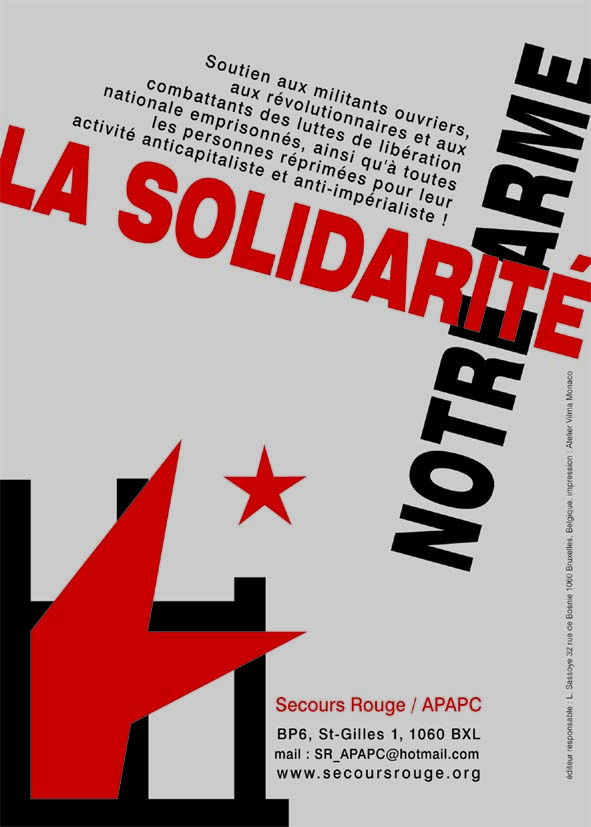

Janvier 2001 – L’APAPC devient Secours Rouge/APAPC, section belge de la Commission pour un Secours Rouge International

A la suite de la réunion de Lyon, la question s’est posée pour l’APAPC de se convertir en Secours Rouge. Cela supposait plusieurs changement, et notament un élargissement du cadre de travail et un nouveau caractère politique. Quelques proches des prisonniers des CCC qui s’étaient engagé sur base de rapports personnels avec eux prirent un peu de distance (en continuant à participer aux initiatives consacrées à ces prisonniers), mais l’essentiel de l’APAPC réalisa sans difficulté sa ‘conversion’ en Secours Rouge/APAPC, et celui-ci, sur ces nouvelles bases, avec un apport de nouveaux membres venus notamment de l’ex-PCMLB, connu une phase de croissance qui coïncida avec la fin de la campagne pour la libération de Pierre Carette, le dernier prisonniers des CCC.

Manifestation pour Pierre Carette

Décembre 2005 – Le Secours Rouge/APAPC fête ses vingt années d’existence

Au moment où le Secours Rouge/APAPC fête ses vingt années d’existence, il connait des tensions internes qui se résoudront l’année suivante. Le travail militant n’en ralentit pas pour autant. Le Secours Rouge/APAPC est alors une des forces fondatrices de la Coordination Anti-Répression avec l’Espace Marx et le ‘Collectif des plaignants du 23 février 2003’ (fondé après la brutale répression de la manifestation de Steenokerzeel). La Coordination Anti-Répression organisera plusieurs conférences (sur la criminalisation des luttes, le pays basque, sur les lois anti-terroristes, sur la sécurité informatique) jusqu’à sa mise en veilleuse suite à la dissolution du ‘Comité des plaignants’ dont les derniers membres actifs ont rejoints le Secours Rouge. Par ailleurs, le Secours Rouge a développé une relation particulière avec le Bloc Marxiste-Léniniste qui prendra fin en 2009.

Solidarité

Logo CAR

Plate-forme de la Coordination Anti-Répression

Novembre 2005 – Vers la refondation du Secours Rouge International

En novembre 2005, se tient la première Conférence internationale de Bâle, à l’initiative de la Commission pour un SRI, visant à relancer la lutte internationale contre la répression. 42 délégués de 25 organisations de 7 pays ont participé à cette première conférence. Au fil des conférence s’est constitué un ‘groupe de Bâle’ pour la refondation d’un véritable SRI. Le passage de la simple coordination de groupes indépendants à la construction d’une organisation internationale centralisée, est complexe. Surtout qu’il s’agit de forces ayant des histoires, des cultures politiques, des réalités militantes et des terrains de luttes très différentes. Chaque conférence enregistre des progrès qui sont expérimentés/vérifiés dans la pratique commune les mois séparant les conférences.

Délégués à Bâle

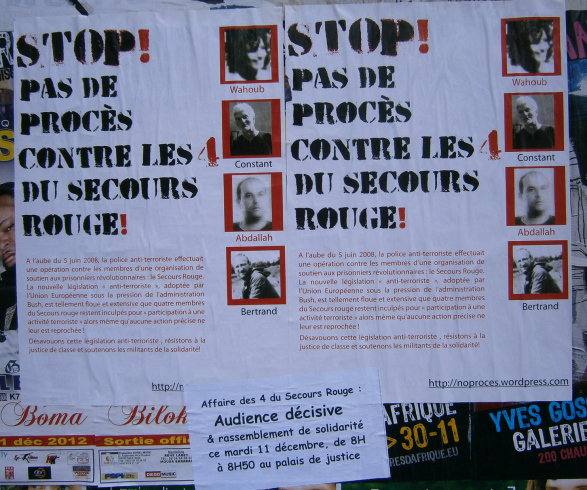

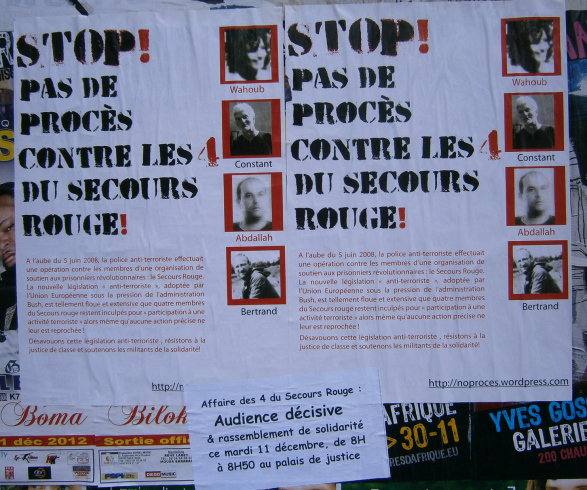

Juin 2008 – Le Secours Rouge/APAPC dans le collimateur…

Début 2007, la police italienne découvre les photos de quatre membres du Secours Rouge de Belgique chez un révolutionnaire italien. Pendant un an et demi, la police belge espionne les 4 militants: écoutes téléphoniques, étude des mails et des comptes bancaires, caméras vidéo braquées sur les domiciles, etc. En vain: l’espionnage ne révèle que des activités politiques légales et publiques. Tentant le tout pour le tout, la juge d’instruction envoie le 5 juin, à 5h du matin, dans dix domiciles, des commandos anti-terroristes, armés et cagoulés pour éveiller les militants, leurs familles et leurs proches. Les perquisitions se révèlent également infructueuses. La juge s’acharne pourtant. Elle met les militants en prison et les inculpe de ‘participation à activité terroriste’! Une grande vague de solidarité se lève en réaction à ces arrestations. Deux mois plus tard, les chambres du conseil remet en liberté tous les inculpés, en attendant de décider si il y aura ou non matière à procès. Le justice belge va dès lors user de manoeuvres dilatoires pour éviter un procès qui s’annonce mal pour elle et, dix ans plus tard, le 5 octobre 2018, l’affaire est définitivement prescrite. Lire la chronologie de l’affaire

Manifestation pour le SR belge

Manifestation pour le SR belge

Pour nous aider à compléter cet historique et à monter une exposition itinérante sur le sujet, merci de nous faire parvenir des documents d’époque ou de bonnes reproductions de documents sur l’histoire du Secours Rouge.